ファンダムの三原則(共有/熱意/共感)【コンテンツづくりの三原則 第1回】

オウンドメディア運営において、コンテンツづくりは最大の肝です。

今回から始まる連載「コンテンツづくりの三原則」では、毎月1つのコンテンツづくりのテーマや目的を取り上げ、そこに紐づく3つのトピックを深掘りしていきます。

第1回は「ファンダムの三原則」。オウンドメディアの「熱狂的なファン」を獲得するために欠かせない、「共有」「熱意」「共感」という3つの切り口を解説していきます。

\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/

目次

1,000万人への周知ではなく、10万人の熱狂的ファンの獲得

「みんなのごはん」(株式会社ぐるなび)、「フミナーズ」(株式会社ねむログ)、「カンパネラ」(アサヒビール株式会社)など、2019年は多くの企業がオウンドメディアから撤退し、2020年は改めてオウンドメディアの在り方が問われる年となりました(「みんなのごはん」は2020年4月から再開)。

Google検索での上位表示を目指し、記事を大量生産する手法が手詰まりになってきたと感じた企業が増えてきたのでしょう。長期にわたる消耗戦を戦う体力がある大企業はともかく、すぐに費用対効果が現れにくいオウンドメディアを運営することに疲弊して、撤退する企業も少なくありません。

では、多くの企業にとって、オウンドメディアは無駄に終わる施策なのでしょうか?

――いえ、決してそんなことはありません。

オウンドメディアを運営すると、「費用対効果が低い」「効果がすぐに出ない」「お金がかかる」「リソースが足りない」といった声が出てくるのは、「オウンドメディア=広告の代替施策=認知獲得」という誤った考えが根底にあるからです。

多くの企業は、どうしてもPVというわかりやすい指標をゴールにしがちになり、あげくにはGoogle検索からの流入に躍起になるあまり、コンテンツの質より量に注力してしまいます。

毎月100本のコンテンツを量産すれば、いずれそれなりにPV数は増えていくでしょう。しかし、そこに何の意味があるのでしょうか。

そもそも、オウンドメディアを始めた動機は何だったでしょうか。改めて原点に立ち返って考えてみましょう。

もちろん、認知獲得は重要なマーケティング戦略のひとつです。しかし、それをオウンドメディアの中心的役割だと勘違いして施策をすると、誤った方向に向かいます。オウンドメディアを運営する最大のメリットは、「1,000万人への周知」ではなく、「10万人の熱狂的ファンの獲得」が可能なポテンシャルを秘めていることなのです。

熱狂的なファンを作るファンダムマーケティング

ファンダム(Fandom)という言葉をご存じでしょうか。熱心な愛好家を意味するFanに接尾辞domをつけ加えた造語で、漫画、音楽、ゲーム、映画、アイドル、スポーツなどの熱狂的なファンが作る世界や新しい文化を意味します。

今、オウンドメディアを運営する上で、「10万人の熱狂的ファン」を獲得するためにファンダムというキーワードが非常に重要になってきています。ファンダムには、アイドルやミュージシャンなどが、過剰に執着するファンによってストーカー行為の被害に遭うといった負の側面も見られますが、ファンを夢中にさせるという意味で企業が学ぶ点は多いと思います。

この記事では、コンテンツを通じてユーザーとエンゲージメント(信頼関係)を築き、自社の商品やサービスのファンになってもらう施策を「ファンダムマーケティング」と呼びます。そして、ファンダムマーケティングに欠かせないのが「共有」「熱意」「共感」です。この3つの条件について解説をしていきたいと思います。

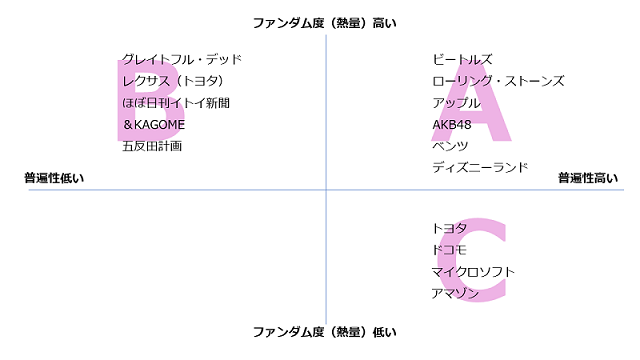

例えば、ファンダム度が高く、普遍性も高い象限Aは、誰もが知る熱狂的ファンがいる領域です。どの企業もこのポジションを確保できるのが理想ですが、世界トップクラス群なので、なかなかここに到達するのは困難です。

対して象限Cは大企業が並びますが、ファンの熱量はさほど高くありません。物量の豊富さや利便性が強みです。問題は資本力や体力のない多くの企業がオウンドメディアを運営するときに、この象限Cを目指してしまうことです。普遍性が高くなくてもニッチであっても、熱量(ファンダム度)の高い象限Bを目指すべきなのです。

半世紀前からフリーミアムで共有を始めていたロックバンド

グレイトフル・デッドというアメリカのロックバンドをご存じでしょうか。目立ったヒット曲はほとんどなく、日本ではあまり知られていません。しかし、1980年代にはライブ公演数でギネス記録を打ち立て、1990年代にはライブ活動での売上で、ローリング・ストーンズに次ぐ世界2位という記録を樹立しています。さほどヒット曲もなかったロックバンドがなぜ30年間も活動を続けられ、世界屈指のロックバンドたりえたのでしょうか。

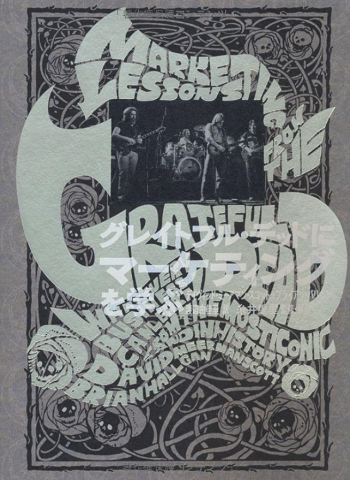

その秘訣を記したのが、彼らのマーケティング手法を記した「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」(デイヴィッド・ミーアマン・スコット、ブライアン・ハリガン著、日経BP)です。2011年に発売されると、たちまちベストセラーとなり、いまやマーケターの必読書として知られる名著です。

翻訳版の監修を手掛けたのは糸井重里氏。彼の推薦コピーは「ビートルズよりストーンズより儲けてしまったバンドの秘密。それはフリーでシェアでラヴ&ピースな、21世紀のビジネスモデル」。

グレイトフル・デッドの活動で驚きなのは、ファンたちにカメラや録音機材をライブ会場に持ち込んで撮影や録音することを許可していたことです。さらには、ファンが音源を仲間同士で交換したり、共有したりすることも推奨。そのことによってファンが増え、チケットの売上が伸びたといいます。

今では「フリーミアム」という言葉も定着し、基本的な機能を無料で提供し、より高機能を利用できるサービスで課金するビジネススキームは増えています。「Chatwork」や「Dropbox」といったビジネス系アプリがその典型です。

近年では、キングコングの西野亮廣氏が、絵本「えんとつ町のプペル」(幻冬舎)をネットでPDF版を無料配布し、結果的に絵本も40万部を超える大ヒットにつながったことが話題となりました。

「WIRED.jp」のインタビュー「グレイトフル・デッドのビジネス論」で、同書の著者のデイヴィッド・ミーアマン・スコットは、「デッドにとってのファンは、単なる消費者ではなく、自分たちと対等なパートナーだったんだ」と語っています。

グレイトフル・デッドは、まず自分たちの音楽の共有を許可することで、ファンは「自分だけの宝」を手に入れることができました。そして、ファンは自分が体験したライブをファン同士で共有することで、その「ライブ体験」はより多くの人たちのあいだで拡散していきます。音楽のストリーミングやサブスクリプションの普及によってCDが売れなくなった今でこそ、ライブ公演はミュージシャンにとって最大の収入源になっていますが、1960年代から1990年代はあくまでもレコード、もしくはCDの売上が収益の要で、ライブはレコードを売るためのプロモーションだった時代です。

こんなことができたのは、グレイトフル・デッドがヒット曲を持たないバンドだったゆえに、「レコードは売れないからライブで稼ごう」という苦肉の策だったのかもしれません。しかし、現代のエンターテインメントの成功のカギを握っているのは、リアル体験の共有です。

五感を使ったリアル体験の共有は、現代のキーワードです。モノからヒト、コトへと消費の質が移り変わっていく中で、空間と自分、他者と自分とのあいだに、インタラクティブで代替不可能な経験が生み出されます。東京ディズニーランド、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、サンリオピューロランド、レゴランドといったテーマパークが人気なのは、まさにこの五感で共有体験できる空間を提供しているからです。

「熱意」に勝るコンテンツはない

「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」の監修を手掛けた糸井重里氏が運営する「ほぼ日刊イトイ新聞」(以下、ほぼ日)もまた、そのたぐいまれな熱意で多くのファンを集めるメディアです。創刊の1998年以来、20年以上にわたって毎日記事を更新し続けています。

「ほぼ日」は、コンテンツが充実するメディアであると同時に、年間50億円以上を稼ぐECサイトとしても知られます。もちろん、扱う商品に魅力はあるのですが、最大のウリは、やはり熱い思いが込められた1本1本の記事です。

糸井氏は日本を代表するトップクラスのコピーライターですから、当然言葉遣いのプロフェッショナルです。商品のスペックや性能、おいしさなどをただ訴求するなんて野暮なことはしません。そこには必ず、ストーリーがあります。ストーリーは、情報発信者の熱意を伝えるための最強の武器です。

例えば「今日のダーリン」。「糸井重里が毎日書くエッセイのようなもの」とキャッチフレーズがついていますが、隙間時間を使ってさらりと読める軽いタッチのエッセイです。

3月16日づけの記事を読むと、新型コロナウイルスで自粛モードが続く状況を楽譜における「休符」にたとえて話が掲載されています。以下、一部抜粋です。

社会も人生も、楽譜のようには表せないけれど、

休符で表現するようなことが、きっとあるはずだ。

楽隊はそこにいて、次の音を出すのだけれど、

その前の、音を出さずにいる時間。

そういう休符のような時間はたくさんあるのだと思う。

それを、「音が止まった」と受け身で聴くのではなく、

演奏家として「音を止めている」と考えると、

休符のとらえ方は、ずいぶんおもしろくなりそうだ。(中略)

この全休符の時間に、なにを企んでいようか。

元に戻る以上のことを、望んでもいいのではないか。

コロナウイルスで社会全体が冷え切って沈滞ムードにある中、なんと勇気づけられるエッセイでしょうか。優しくほっこりしながらも、静かな力強さ、糸井氏らしい静かな情熱が伝わってきます。「ほぼ日」は、全体を通じてそんな世界観に包まれたメディアです。

「ほぼ日」では、衣食を中心としたさまざまな商品が売られているのですが、これがまさに「熱意」のかたまり。

例えば、お茶の販売サイト「ほぼ日のにほん茶」にリンクした、女優の片桐はいり氏のインタビュー記事「いつもお茶係。」は、お茶についての4回連続の特集企画です。「お茶が好き」だけをテーマにここまで話を深掘りする熱意もさることながら、その力量もすごいです。

あるいは、スタイリストの伊藤まさこ氏と「ほぼ日」がコラボで運営するECサイトの「weeksdays」に掲載している、ギャラリーを運営する森脇ひろみ氏のインタビュー記事「水色のコートを、森脇ひろみさんに。」。とても短い記事ながら、森脇氏の人柄やプロフェッショナルとしての美学がじわじわと伝わってきます。一文一文が詩的で、そして写真一枚一枚がとても丁寧なのです。

普通のアパレルのECサイトなら、当然サイズや素材といった商品スペックが表記されるところですが、ECの商品陳列とは切り離して、あくまでもその商品がどのように考えて作られているのか、どのような使い方をすれば暮らしが彩られるかなどを軸に丁寧に語られています。

「ほぼ日」は毎日読めば読むほど、日々の暮らしがもっと楽しくなりそうな予感にワクワクさせられます。一つひとつの商品を丁寧に扱う息使いが聞こえてきて、単に商品をたくさん売ることよりも、長きにわたってファンになってもらう姿勢が垣間見えます。糸井氏の理念と美学のもと、各ライターが熱意を込めた記事で、コンテンツマーケティングの最終的な目標である「顧客のファン化」を実現しているといえるでしょう。

また、ファンの「熱意」を選んだ企業に、カゴメ株式会社があります。

カゴメといえばトマト。トマトといえばカゴメ。そんなカゴメという企業名を知らない人はきっといないでしょう。実はカゴメは、1990年代に事業の多角化に失敗した経験があります。その教訓を活かし、約2,000あった商品数を半数近くに縮小。拡大路線を変更して、講演を開催したり、工場見学に招待したりと、直接ユーザーと接触しながら熱く啓蒙活動をすることで、ユーザーにブランド価値を伝えていくことに注力してきました。

また、2000年には「株主10万人構想」を発表。株主は現在18万人を超え、その99%以上が個人株主です。こうしてカゴメでは、「ファン株主」という名前が生まれました。さらに2015年には、オウンドメディア「&KAGOME」を開設。ユーザーとの密なコミュニケーションを重視したアットホームな作りが特徴で、担当者とユーザー、またはユーザー同士でコミュニケーションをとったり、情報交換したりする場として活用されています。

こうしたコンテンツやイベントなどで密なコミュニケーションを通じて、「&KAGOME」のファン(会員)は、現在約3万人にまで達しています。ファンの7割は女性で、30~60代まで幅広いファンがイベントに参加しているようです。

ほかにも、カゴメの商品を使ったレシピを投稿してもらったり、「会員限定」のイベントなどを募集したりするなど、ユーザーの「熱意」を上手に活用する戦略で着実に「熱いファン」を増やしています。

カゴメによる消費者調査によると、実は上位2.5%の顧客が売上の30%を占めているそうです。これは、カゴメを好きな顧客がいかに売上に貢献しているかの証です。

「共感」を得るための4つの条件

グレイトフル・デッドがライブの撮影や録画、そしてその音源や写真の交換を認めるという「フリーミアム」を実践したのは、まだネットもSNSもない時代です。それでもファンを増やすことに成功し、「ライブの王様」として世界屈指のロックバンドとなりました。

SNSが世界中に普及した昨今、共感は「いいね」や「シェア」という形で人気の指標のひとつになっています。ミュージシャンやタレントにとって共感を拡散する上で、SNSはもはや必須アイテムとなっています。テイラー・スウィフトや、BTS、キム・カーダシアン、渡辺直美、ローラといった世界を舞台に活躍する多くのタレントたちは、SNSとともにその人気を不動のものにしたといってもいいでしょう。

では、共感を得るためには何をすべきなのか。それはミュージシャンやタレントに限らず、企業が発信するコンテンツにも共通する普遍的課題です。共感ポイントにはさまざまありますが、中でもコンテンツづくりにおいて、特に以下の4点が必要になります。

1 顔(人格)

どこの誰かわからない人からの情報を信頼する人はいません。顔(人格)こそが信頼の許可証です。もちろん、商品・サービスに魅力があればそれだけで多くのユーザーを引きつける力はあるでしょう。しかし、その商品・サービスにさらなる魅力を付与するのは、発信者・制作者の顔(人格)なのです。

例えば、花王株式会社やライオン株式会社は日用品を扱う大企業ですが、日用品はコモディティ化しやすく差別化が難しい商品です。そこで、花王は「花王の顔」、ライオンは「Lidea」といったオウンドメディアで、「顔出し」を重要な戦略として明確に打ち出しています。

花王は、約3,000人の研究員を主役にしたメディアを展開し、ライオンは長年研究開発のキャリアを積んだスペシャリストが前面に出て、研究成果を積極的に発信する。「花王の顔」も「Lidea」も自社の社員を前面に打ち出すことで信頼を醸成し、ユーザーとのエンゲージメントにつなげています。

2 ユーザーの役に立つ情報

ユーザーの抱える課題や悩みを解決する情報の提供は、コンテンツマーケティングの基本です。有益な情報や解決策を提言しているかどうかが共感のカギを握ります。

ユーザーの利益のためなら、一時的に自社の不利益となる競合他社の推薦すら辞さない情報を提供するのが、共感と信頼を得るためには欠かせません。

3 ストーリー

情報氾濫時代、商品のコモディティ化において、もはやモノ(商品・サービス)だけで共感を得ることは困難です。モノからコトへ。ストーリーやドラマというコトが絡んだ商品に人は共感を得ます。ユーザーが自分事化するためには、ストーリーが欠かせません。

つまり、ビジネスにおいてユーザーに認知され、商品やサービスを購入してもらいたいと思ったら、まずユーザーの立場になって心が動くストーリーを用意しなければなりません。

同じ悩み、同じ葛藤、同じ怒り、同じ苦しみ、同じ喜び、同じ幸せ、同じ楽しみをユーザーと共有したとき、そこに共感が生まれ、ユーザーは心を許し、ファンになるのです。

4 コミュニケーション

ファンとの接点を大切にし、ファンが気軽に参加できる場を作り、思いを共有し、企業や商品ブランドの体験を増やしていくことが共感を強くしていきます。ファンミーティングやイベント、オンラインのコミュニティなどは、双方向性コミュニケーションに欠かせない施策です。

継続的に傾聴することによってユーザーのニーズを理解し、ユーザーとのコミュニケーションを円滑に進めることができます。特に、SNSでは人と人がお互いに気兼ねすることなく、本音の会話が行われています。SNSを通じてブランドや企業をどのように捉えているのかを正確に把握することは、最も重要なステップといえます。

以上4つの共感ポイントを簡単に紹介しました。

例えば、人気の占い師を思い浮かべてみてはいかがでしょうか。あるいは、あなたの行きつけの美容院や飲み屋を思い浮かべてみてもいいでしょう。大好きなミュージシャンやタレントでもいいでしょう。

きっと、上記の4つの条件をすべて兼ね備えているのではないでしょうか。ユーザーの共感を得るためには、商品やサービスを売ることよりも、ユーザーとのコミュニケーションやコミュニティを構築することを重視しなければなりません。

ファンが自社のブランドについて語ることを恐れてはいけない

最後に改めて、先程もご紹介した「WIRED.jp」に掲載された「グレイトフル・デッドのビジネス論」から、「グレイトフル・デッドにマーケティングを学ぶ」の著者デイヴィッド・ミーアマン・スコットの言葉を再度紹介します。

グレイトフル・デッド式マーケティングをうまく活用できない企業が多い理由について答えた彼のこのコメントはまさに今、多くの企業が運営するオウンドメディアの実情であり、だからこそファンダムマーケティングに取り組むべき根拠ともいえます。

「ひとつの大きな要因は恐怖だと思う。商品を無料で提供したり、ファンやブロガーが自分のブランドについて語ること、従業員が自社について語るといったことに対する根強い恐怖が、いまだ多くの企業にはあると思う。従業員がツイッターやYouTubeを使うことを恐れるから、結果として伝統的なPR戦略やマーケティングにしがみつくことになってしまう。長年染み込んだ考え方、つまり紙媒体やテレビへの広告や、大幅なディスカウントで消費者を惹きつけるやり方に慣れてしまい、そこから離れられない企業は実に多い。有機的なやり方でファンのベースを築くという文化に触れたことのない人には、デッド式マーケティングは理解しづらい部分があるのだろうと思う」。

\オウンドメディアを成功に導く!資料ダウンロードはこちらから/

関連記事