校正・校閲のプロが教える、文章の誤りを正すための5つの掟

私たちが日頃から目にしている、出版物やウェブメディアの記事の「最後の砦」となるのが、日本語のスペシャリストである校正者です。彼らは日々、誤字脱字や一つひとつの言葉の意味と向き合っていますが、実際どのような仕事なのでしょうか?

ナイル株式会社の制作物をはじめ、数多くの出版物やウェブメディアなどで校正・校閲を手掛ける、株式会社ヴェリタの代表取締役・渡邉純子さんと執行役員・柳谷大道さんに、お話を伺いました。日本語のプロによる校正・校閲の方法と、そのこだわりについて迫ります。

\成果につながる記事を作る!資料ダウンロードはこちらから/

校正・校閲はどのような作業?

――まずシンプルな質問ですが、校正・校閲はどのような作業なのでしょうか?

柳谷:校正・校閲は、文章を客観的に読んで、誤りを正すことです。文章中の事実関係に問題ないか、指摘することも含まれますね。

渡邉:目的としては、読みやすい文章にすることです。

今、校正・校閲の価値は高まっているのではないかと考えています。かつては、一握りの人しか活字を使った表現はしていなかったのですが、ネット社会になって、文章を書いて発信することが手軽にできるようになりました。だからこそ、日本語のプロの目で、文章をチェックする需要が生まれていると感じています。

――校正と校閲には、どのような違いがあるのでしょうか?

柳谷:校正は、書籍や雑誌の仕事でいうと、著者が書いた原稿を正しいものとして手元に置き、印刷された校正刷り(ゲラ)と比較して、文字の誤りや不備をチェックする作業になります。これに対して、原稿自体の事実確認も含めて、内容チェックを進めていくのが、校閲ということです。

ただ、実際には、校正と校閲を厳密に区別している人はあまり多くないですね。現場で作業する人間は「校正者」と呼ばれることが多く、一連の作業には校閲の要素も入ってくることが多いです。

柳谷:そうですね。職業としては「校閲者」と呼ばれる場合もありますが、「校正しかしない」「校閲しかしない」という人は少なくなっている印象があります。

渡邉:校正・校閲は、元々、紙媒体の言葉です。今は、原稿の8割から9割がパソコンなどで作成されるようになっていますし、紙媒体だけではなくてウェブメディアもあります。こういった現状があるので、校正という言葉が何を意味しているかを定義しづらくなっているんですよ。

そのため、私たちに求められる仕事も、日に日に変化している。照らし合わせて確認する“生の原稿”はなく、原稿に書かれた事実そのものを検証していく、いわば校閲の作業が当たり前のように行われています。

表記を統一するための3つのステップ

――現在は、どのような媒体の校正・校閲を担当しているのでしょうか?

渡邉:ナイルさんの仕事もそうですが、ウェブメディアとしては「NewsPicks」や「ダイヤモンド・オンライン」などの仕事を担当しています。

また、今年のビジネス書で話題になっている、『ティール組織』(英治出版)の校正・校閲も行いました。やはり、紙媒体が割合としては多いですね。

――実際の作業としては、どれくらいの分量をこなしているのでしょうか?

柳谷:直近の実績を調べたところ、ウェブメディア案件では、1人につきひと月30万から50万文字でした。紙媒体では、雑誌だと1日あたり20ページ前後、単行本なら1日あたり50ページ以上は1人で見ます。ただ、コンテンツ自体の内容にもよるので、あくまでも目安といったところです。

――校正・校閲の作業は、どういった流れで進めているのですか?

柳谷:まずは、表記ゆれがあるかどうかを確認します。

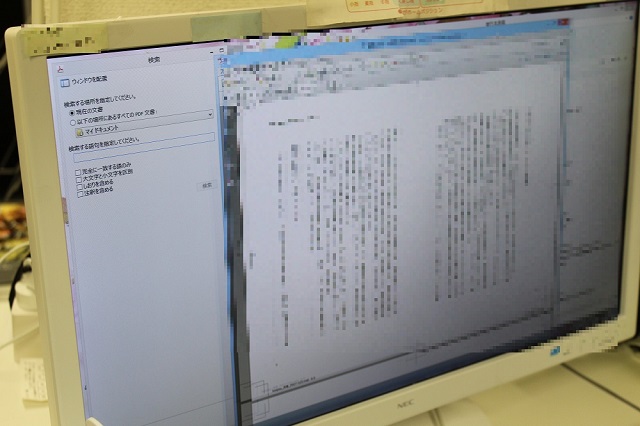

そのために、デジタルツールは積極的に活用しますね。書籍の場合ですと、印刷された紙ゲラのほかに、PDFでも同じファイルが版元から送られてきます。そのPDF画面の編集タブにある「高度な検索」機能を使います。

例えば、原稿内に「および」と「及び」がどれくらい使われているのか、それぞれを検索することで表記ゆれを把握することができます。

――デジタルツールを活用するんですね。コツコツと1文字ずつチェックしているイメージがありました。

柳谷:校正・校閲の目的は、誤字脱字衍字(えんじ)や誤った表現を正しく整序することです。そのために表記統一は大きな要素なので、デジタルツールは積極的に使うようにしていますね。

――なるほど。

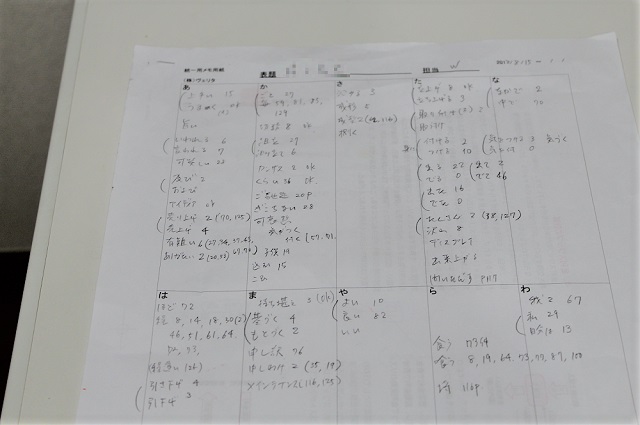

柳谷:検索しながら、次に表記ゆれを紙に書き出していきます。どの言葉がどのくらいの数使われているのか、五十音順の用紙にメモして、それぞれの用語の使用数をカウントします。数が多いほうを統一表記にしたり、使い分けを決めたりします。

先程の例でいうと、原稿内で「及び」が8回で、「および」が3回使われていたとします。そうすると、統一表記は「及び」にしようかと判断していきます。

ただ、文字使いによって全体の印象も変わってきますので、そこは単純に多出一辺倒では決められません。新聞雑誌の用語集や編集者の意向も加味して最終判断します。

渡邉:一方で、文脈によって使い分けるべき言葉もあるんです。接続詞として使われる「そのなか」という表記と、ある物の中に何かがあるときの「~の中」という言葉は、意味はまったく違いますよね。そのため、一括検索をしながらもきちんと文脈を読み取り、細かく表記を確認していきます。

校正・校閲で注意すべき点

――表記の統一を図った後、どのような作業へと移るのでしょうか?

柳谷:改めて、丁寧に一字ずつ確認しながら内容を読んでいきます。言葉の意味もチェックするのですが、読むといっても一般の読者の方とは見方が異なります。

渡邉:校正者のあいだでよくいわれるのは、「読んではいけない」ということなんです。内容を頭に入れるのではなく、あくまでも文字が正しいかどうかを見ていくようなイメージですね【掟1】。

柳谷:段落ごとに、一字ずつ誤字脱字がないかを細かくチェックした後、もう一度、段落全体を見返しているような感覚ですね。一度にすべての誤りを見つけるのは、プロの校正者でも難しいので、何度も見返すことで、念入りに確認しています【掟2】。

渡邉:灯台下暗しというか、校正者には「赤字のそばに赤字あり」という格言もあるんですよ。誤字脱字などを見つけて校正記号を入れていく、いわゆる「赤字を入れる」という作業が発生して、「やったー」と満足してしまうと、実はその近くの誤りを見逃していたということも少なくないですね【掟3】。

柳谷:本文中の補足として使われることの多い「注」表記が抜けている場合もありますね。

渡邉:「注1」「注2」と続いているのに、その後が「注5」になっているとか…。

柳谷:おそらく、当初あった「注3」と「注4」が、制作中にボツになってしまったんでしょうね。そんなときは、初めに抜けている箇所を、あちこちに飛んでいないかとか、必死に探してみるんですけど、結局「やっぱりない」と。ひと安心して「抜けています」と疑問出しします。

「言葉のデータベース」を頭の中に作る

――興味本位で伺いますが、校正者ならではの職業病はあるのでしょうか?

柳谷:職業病ですか…。映画やカラオケで字幕を見ていると、間違いが気になったりすることはありますね。レストランのメニューや看板など、日常生活の中ではわりと多いかもしれません。どうしても気になってしまう。

渡邉:私は、家族に嫌がられるときもたびたびです。街を歩きながら「これ間違ってる」「あーこれもだ」なんて。娘に「お母さん、いい加減にしてよ!」と叱られてしまったり(笑)。

――校正者ならではのエピソードですね。では、仕事において、日頃から心掛けていることはありますか?

柳谷:言葉の感覚には、どうしても「主観」が入り込みがちなので、文章の誤りについては根拠をもって指摘するようにしています。ここでいう根拠とは、いわゆる辞書類のことですね。自分が正しいと思い込んでいる言葉でも、調べてみると誤っている場合もある。だからこそ、自分自身の癖や主観と一定の距離をとろうと意識しています【掟4】。

――時には、経験を疑うことも必要になってくるということですね。

柳谷:そうですね。どんなに経験を積んでいっても、見落としはやはり出てくるんですよ。ただ、失敗から学ぶことも重要なんですよね。

仕事を始めたばかりのころに、調理器具の「ボウル」とすべきところを、ずっと「ボール」と思い込んでいた時期があったんです。何度も見落としてしまい「アーまたか」と。どうにか克服できたのですが、そうした「失敗のデータベース」を作ることも大切なことですね。

渡邉:データベースというと、「校正は言葉のデータベースを頭の中に作る仕事」ともよくいわれますね。経験がないうちはそれこそ、見落としをクライアントに指摘されて大泣きしたり眠れなかったり…。校正はメンタルな仕事ですから、人格を否定されたような気持ちをみんな経験しています。その失敗がいずれプロとして活きる個々人の糧になっていくんです【掟5】。

――失敗に学び、自分の中に言葉を落とし込んでいく。それこそがプロとしての校正者に必須なことのようにも思えます。では最後に、この仕事のやりがいを教えてください。

柳谷:やっぱり赤字を入れる瞬間ですよね。間違いを見つけたということ自体が、もう純粋にうれしいんです。だからこそ、反対に赤字を入れるべき箇所を見逃したときは、悲しみやショックも大きいです。

私たちの仕事は、サッカーのゴールキーパーに例えられることも多いのですが、常に100%を求められる。99個の誤字脱字を拾ったとしても、1つ見落とせばすべてが台無しになるという緊張感もあるのですが、だからこそ完璧にこなしたときの達成感も味わえるんだろうと思います。

関連記事