逆SEOとは?避けるべき施策や被害を受けた際の対処法を解説

検索順位を下げることを目的とした「逆SEO」という施策をご存じでしょうか。

逆SEOは第三者から妨害目的で行われることもあるため、業種や規模を問わずWebサイト運営者は注視が必要です。

本記事では、逆SEOの概要や注意すべきポイント、逆SEOを受けた際の対処法などを解説します。

なお、ナイルではSEOの基礎をまとめた資料をご用意しています。

SEO初心者の方も読みやすい内容となっていますので、ぜひご覧ください。

SEOにお困りの方へ

本資料はSEOに必要な基本的な知識を理解し、最適な結果を得るために役立つ方法を詳細に説明しています。SEOに関連する問題に直面している方は、無料の相談サービスを利用することで、解決策を見つけることができます。ぜひ、今すぐお申し込みください!

この記事のまとめ

- 逆SEOとは、特定のWebサイトの検索結果の順位を下げる施策

- コピーサイトなどに対して、掲載内容の削除や修正依頼が叶わなかった際に、逆SEOは検討される

- Googleガイドラインに違反する手法の逆SEOは、ペナルティの対象となるため避ける

- 悪質な逆SEOをされたら、SEO専門家の意見を聞いてみる

逆SEOとは?

まずは逆SEOの意味や目的などを確認していきましょう。

<逆SEOとは?>

逆SEOの意味と目的

逆SEOとは、特定のWebサイトの検索結果の順位を下げる施策です。

この逆SEOには、自社が他サイトに行う逆SEOと、他社が自サイトへの逆SEOを行う2通りが考えられます。

例えば、自社の製品・サービスに対して不正確な情報を掲載していたり、自社のコンテンツをコピーした記事を掲載していたりするWebサイトがあったとします。

そのWebサイトを放置したままだと、ユーザーが虚偽の情報を信じ、それを原因として企業の信頼が損なわれてしまうかもしれません。

その際には自社から相手に逆SEOを行い、対策を講じる必要があります。

また、競合他社が自サイトに対して悪質な逆SEOを行った場合、自サイトへの検索流入が減る可能性もゼロではないでしょう。

このような悪質な行為に対しては、法的な措置も可能ですが、それには時間も費用もかかります。

そのため、まずは悪質な逆SEOを行っているWebサイトを把握し、自社での対策を考えることが重要です。

逆SEOに効果はあるのか

不当なかたちで自社のネガティブな情報を掲載しているWebサイトを見つけたら、すぐに逆SEOを行うのではなく、掲載内容の削除や修正を要請することが先決です。

掲載内容の削除・修正要請が優先される理由のひとつとして、逆SEOの効果には疑問符が付くという見方があります。

Google WebマスタートレンドアナリストのGary Illyes氏は、「これまでに何百件もの逆SEOと思われる事例を調査してきましたが、逆SEOがWebサイトへの損害の原因となっていたケースはひとつもありませんでした」と述べています(※)。

これを踏まえると、「逆SEOを行う意味はないではないか」と思われるかもしれません。

しかし、真実とは異なる情報や、自社にとってネガティブな内容が検索順位の上位に表示されると、企業イメージや商機の損失につながります。

この記事では、誤った情報がインターネットで拡散するおそれがあるとき、どのような対策を行うべきかを網羅的に解説していきますので、引き続きご一読ください。

※参考:Google’s Gary Illyes on Real-Time Penguin, Negative SEO & Disavows-Search Engine Journal

風評被害を受けた際にまず行うべき対策

ここからは、風評被害につながりかねない情報を他メディアに掲載された際に、まず行うべき対策を紹介します。

<風評被害を受けた際にまず行うべき対策>

質の高い記事を書いて自サイトの検索順位を上げる

最初に着手すべき対策は、質の高い記事を書いて自サイトの検索順位を上げることです。

質の高い記事の例としては、「一次情報の活用」が挙げられます。

有識者へのインタビューや事例記事、体験談など、自サイトのオリジナルな一次情報を盛り込めば、検索エンジンから高い評価を得ることも期待できます。

他者が容易には提供できない情報を発信していくことは、SEOにおいて有効です。

自サイトの上位表示を維持する

自サイトのコンテンツがすでに上位表示されている場合は、その順位を維持する施策が必要です。

Googleは、200以上のアルゴリズムを用いて検索順位を決定しており、検索結果の順位は日々変動します。

上位表示を維持できないと、自社にとってネガティブなWebサイトがより上位に表示されてしまうかもしれません。

なお、効率良く検索順位を確認するには、複数キーワードの検索順位やその推移も把握できるチェックツールを活用することをおすすめします。

検索順位を日々確認できれば、自サイトの順位が下落したときも、速やかに改善に着手できるからです。

ほかに、競合サイトの分析やSNSアカウント、LPなどの複数メディアを運営するといった手法も、検索上位表示を維持させる上で有効といえます。

<参考記事>

【厳選】SEOで検索順位をあげる!おすすめ検索順位チェックツール9選!

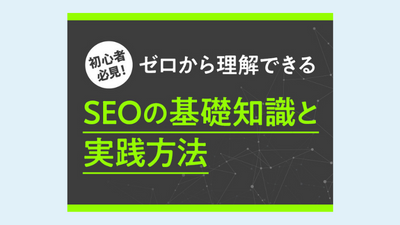

ペナルティに該当する逆SEOの方法

逆SEOを行う際は、Googleのガイドラインに抵触しないよう、適切な施策で実施することが大切です。

ここでは、Googleからペナルティを受ける可能性のある、避けるべき逆SEOの手法を見ていきましょう。

<ペナルティに該当する逆SEOの方法>

コピーサイトの大量作成

他サイトのコピーサイトを大量に作成し、そのWebサイトの検索順位を下げるような行為は避けるべき逆SEOです。

そのような行為は企業の信頼性を低下させるだけではなく、Googleからのペナルティを受ける可能性も高いといえます。

Googleの検索アルゴリズムは、重複コンテンツやスパムサイトを見つけ出します。

他サイトと同じ内容のページが多数存在していると、他サイトはコピーコンテンツとして判断され、順位が下がる可能性はあるでしょう。

一方で、コピーコンテンツを大量生産した自サイトも不正を疑われ、Googleからの評価が下落するリスクをはらんでいます。

下表のように、コピーサイトの大量作成はプラス面よりもマイナス面が勝ってしまうのです。

<コピーサイトの大量作成のプラス面とマイナス面>

| プラス面 | マイナス面 |

|---|---|

|

|

低品質サイトからの発リンク

低品質なWebサイトから他サイトへ大量の発リンクを貼る行為も、避けるべき逆SEOです。

Googleは発リンクの品質も評価しており、低品質なWebサイトからリンクを受けているWebサイトの評価を下げる傾向にあります。

そのため、低品質なWebサイトをあえて用意し、対象のWebサイトへのリンクを数多く設置すると、検索順位に悪影響を及ぼすことができるでしょう。

しかし、この方法はスパム行為に該当するため、推奨できません。

なにより低品質サイトからの発リンクを行なっていることが公になると、自社のイメージや信頼の低下を招いてしまいます。

Googleはスパム行為を行っているWebサイトを迅速に特定でき、急激に増えたスパムリンクの無効化も可能です。

その根拠として、2024年5月に漏洩したGoogleの社内ドキュメントが挙げられます。

漏洩したドキュメントには、Webコンテンツやリンク、ユーザーインタラクションなどのGoogleアルゴリズムに関するさまざまなデータが記載されており、その中には「スパムアンカーテキストの急増を識別する一連の指標がGoogleにはある」と記載されていたのです。

ウイルス感染

ウイルス感染を利用した逆SEOは、競合サイトに対して不正な方法でダメージを与える行為です。

これは、競合サイトにウイルスを仕掛けて検索順位を下げる、あるいは安全性に問題があるとユーザーに誤認させて流入を阻止するといった手段が該当します。

このような手段は倫理的に問題があるだけではなく、法律違反であり、ひとたび行えば自社の信用や評価を下げる原因となります。

また、Googleのガイドラインにも違反するため、検出されればペナルティの対象となるでしょう。

最悪の場合、自サイトが検索結果から完全に除外される可能性もあるため、絶対に行わないでください。

DMCA申請

DMCAは「Digital Millennium Copyright Act」の頭文字をとった略語で、「デジタルミレニアム著作権法」と訳される、Web上の著作物に関するアメリカの法律のことを指します。

DMCA申請とは、悪質なWebサイトを著作権侵害であると伝え、検索結果からの削除を依頼することです。

一般的には、自サイトのコンテンツが許可なく利用されたり、コピーされたりして著作権侵害の被害にあった場合に適用されます。

逆SEOにおいては、悪質なWebサイトが自社コンテンツの著作権を侵害しているという主張のもと、DMCA申請を利用する手法もあります。

しかし、そこに正当性がなかったり虚偽申請の可能性が高かったりすると、偽計業務妨害や威力業務妨害に該当する可能性もあるため慎重な判断が必要です。

また、刑事罰だけでなく、民事上の責任を問われて多額の損害賠償金の支払い義務が生じるリスクもはらんでいます。

風評対策業者への依頼

世の中には風評対策サービスを行う業者も存在しますが、そうした業者への依頼は慎重に検討しましょう。

風評対策業者への依頼で注意すべき理由に、悪質な業者の存在が挙げられます。

例えば、自社にとってネガティブな内容をWeb上に公開してから営業電話をかけてくるような、マッチポンプの商法を行う業者も実在します。

そのような業者と契約をしても当該サイトの内容は残り続け、固定料金を長期間請求されるだけ、という状況にもなりかねません。

また、GoogleやYahoo!は人為的なサジェストの操作を明確に禁止しています。

人為的なサジェストの操作を禁止されているということは、業者による不正な施策によって自サイトがペナルティを受ける可能性もあるということです。

過去には、サジェスト対策を行っていた会社が、Yahoo!からインデックスごと外された事例もありました。

GoogleやYahoo!というプラットフォームを通じて集客活動を行うのであれば、悪質なWebサイトに対しても正当な対応をしていくことをおすすめします。

SNSでのさらし行為

自社のネガティブな内容を発信しているメディアをSNS上にさらす行為も適切ではありません。

その理由は下記のとおりです。

<SNSで対象メディアをさらすリスク>

- 法的な問題を引き起こす可能性がある

- 自社のイメージがかえって悪化する

- 対象メディアの認知が上がってしまう

SNS上で対象メディアを無闇に批判することは、営業妨害などの違反行為とみなされる可能性があります。

また、第三者への攻撃的な姿勢は、企業の社会的評価や信頼性に悪影響を及ぼすかもしれません。

さらに、さらし行為は対象メディアの認知を上げてしまう一面を持っています。

インターネット上にさらすことで、かえってそのメディアに注目が集まってしまっては本末転倒です。

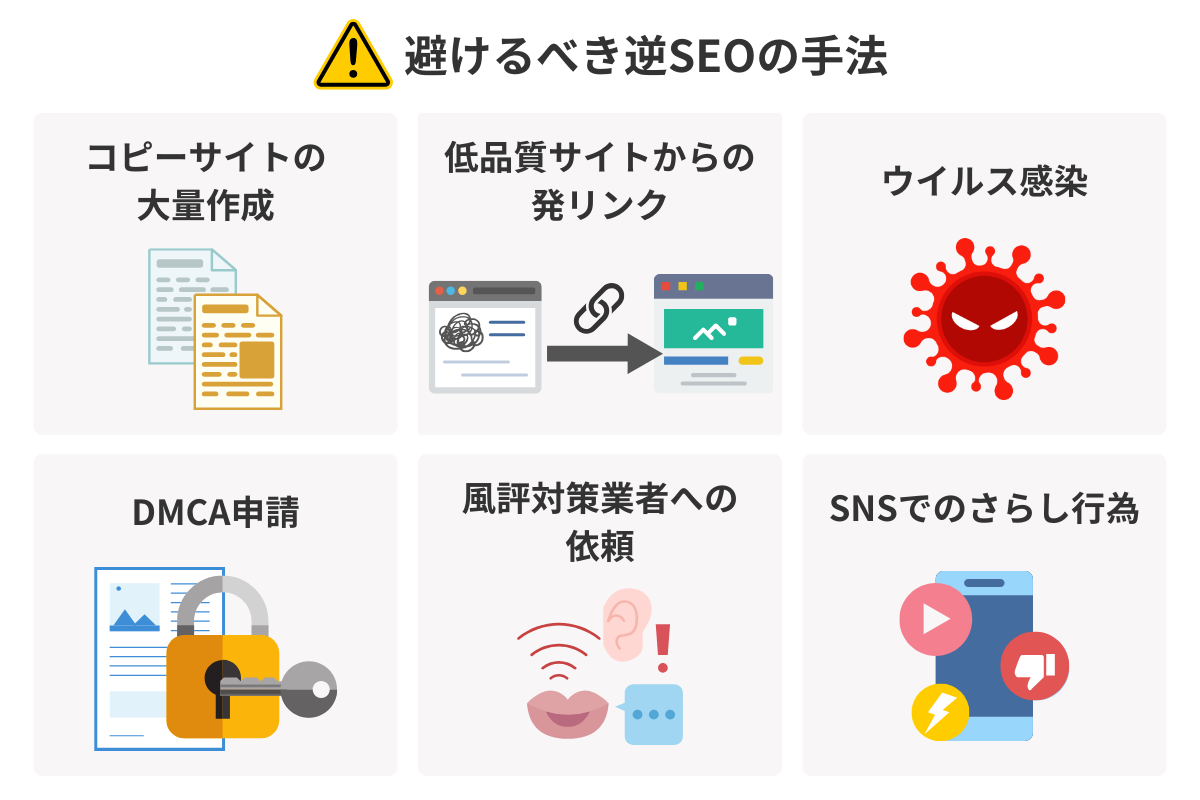

競合サイトから悪質な逆SEOをされた場合の対策

ここからは、悪質な逆SEOをされた場合にとるべき対策を紹介します。

<競合サイトから悪質な逆SEOをされた場合の対策>

【前提】悪質な逆SEOをされてないかチェックする

まずは、自サイトが悪質な逆SEOを受けていないかチェックが必要です。

被リンク、つまりほかのWebサイトから自サイトへのリンクがないかチェックしましょう。

被リンクは数が多いほど検索エンジンからの評価も上がりますが、その質はしっかり見極めなければなりません。

例えば、低品質なWebサイトからの大量リンクは評価の下落につながってしまいます。

Googleのコアアルゴリズムアップデートがされていないにもかかわらず、突然検索順位が下がっている場合は、低品質なWebサイトからの被リンクを受けている可能性もあります。

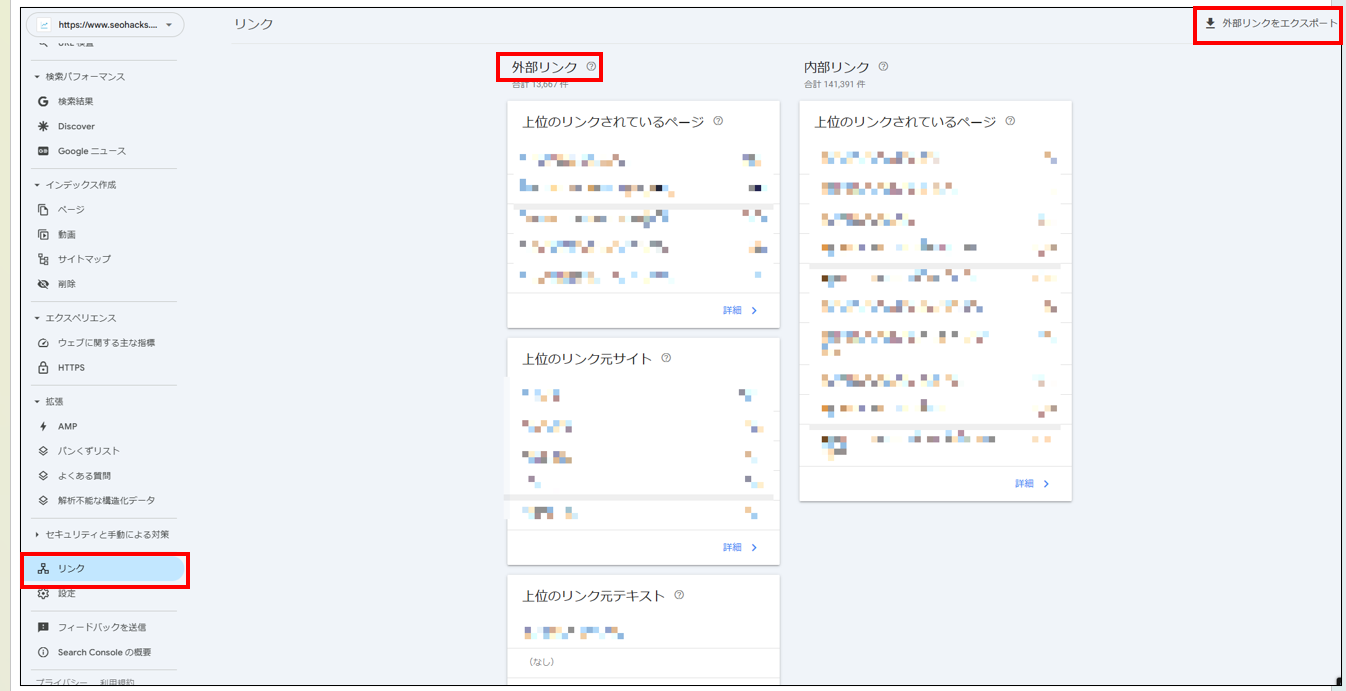

自サイトの被リンクは、Google Search Consoleで確認可能です。

「リンク」から「外部リンク」を選択するとCSVファイルをダウンロードできるため、定期的に被リンクの元URLをチェックすることをおすすめします。

なお、被リンクの確認方法などは、下記の記事でご確認いただけます。

<参考記事>

【徹底解説】被リンクとは?増やす方法やまだまだSEOにおいて重要な理由

低品質な記事からの被リンクを減らす

低品質な記事からの被リンクを減らすには、下記のようなアクションが必要です。

<被リンクを減らす際の具体的なアクション>

- 低品質な記事からの被リンクを発見次第、該当するWebサイトの管理者へリンク削除の申し出を行う

- 管理者からの反応がない場合には、リンクの否認を検索エンジンへ申請をする

まずは、被リンク元のWebサイトへ「被リンクを削除してほしい」旨と、削除してほしいリンクのURLを問い合わせフォームやメールで伝えます。

対象メディアがブログなどであれば、ブログ管理人に直接依頼することで改善できるかもしれません。

しかし、返事自体をもらえないケースも少なくないため、あくまで選択肢のひとつとして捉えておいてください。

低品質な記事からのリンクを削除してもらうことができない場合は、該当するページやドメインの URL を「否認」するという方法もあります。

Googleが提供する否認ツールは、Google Search Consoleで利用が可能です。

利用について詳しくは、Search Consoleヘルプセンターの「サイトへのリンクを否認する」で確認できます。

なお、上記の「サイトへのリンクを否認する」にも記載されていますが、この否認ツールは使い方を間違えると、自サイトの評価に悪影響を与える可能性があります。そのため、使用については慎重に判断してください。

対象メディアに削除申請を行う

自社の製品やサービスに対する虚偽の情報を発信しているWebメディアがあった場合は、直接問い合わせて、そのコンテンツの削除申請を行ってください。

削除申請を行う際は、どの情報がどのように間違っているのかをまとめて伝え、削除または修正を求めましょう。

GoogleやYahoo!に削除申請を行う

もし削除や修正に対応してもらえない場合は、GoogleやYahoo!に対して削除申請を行う段階となります。

Google経由で削除申請を行う場合

Googleに削除申請する場合は、「法的な理由でコンテンツを報告する」のフォームから削除申請を行います。

申請内容が妥当だとGoogleが判断した際は、検索結果から当該コンテンツが削除される可能性があります。

ただし、あくまでもGoogleの検索結果から該当ページが表示されなくなるだけであり、該当ページそのものが削除されるわけではありません。

該当ページ自体の削除を目指す際は、対象メディアが削除してくれるまで、何度も削除申請を行う必要があります。

Yahoo!経由で削除申請を行う場合

Yahoo!に削除申請をする場合は、Yahoo!検索ヘルプの「検索結果に情報を表示しないようにするには」で削除申請を行います。

Googleは、権利侵害を明確に指摘できれば1ヵ月程度で検索結果から削除される傾向がありますが、削除依頼されたコンテンツやキーワードによっては難航することもあるかもしれません。

一方、Yahoo!の場合は申請後、すぐに削除される可能性が高い傾向にあるようです。

弁護士に相談して法的な対策を講じる

あまりにも法的に問題のある行為を受けている場合は、弁護士の助けを借りることも一考しましょう。

その際は、被害状況の詳細説明や、可能な対策を具体的に相談できるよう、判断材料となる情報を整理しておいてください。

なお、弁護士資格の無い者が削除申請を代行すると、弁護士法で禁止されている非弁行為に該当する可能性が高いため、注意が必要です。

自サイトの信頼性やドメインパワーを上げる

自サイトの信頼性が高くなるにつれ、逆SEOのダメージを受けにくくなる可能性は高くなります。

影響力の強いメディアがフォローの言及をしてくれたり、ユーザーが気づいてSNSでシェアしてくれたりと、周囲が悪質な逆SEOから守ってくれることもあるためです。

信頼性を高めるためには、コンテンツの地道な更新やSNSでの投稿などが欠かせません。

また、記事の品質を高め、読者のメリットとなる情報を発信していくことも重要です。

ドメインパワーが上がっていくと検索順位も上がりやすくなり、悪質な逆SEOからの影響を抑えられるようになります。

ドメインパワーを上げる施策については下記の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

<参考記事>

ドメインパワーを高める6つの方法を解説。SEOに役立つツールや注意点も紹介

SEOのプロに相談して解決につなげる

悪質な逆SEOへの対策が難航する場合や、経験にもとづいたアドバイスが欲しい際には、SEOの専門家に相談すると解決につながるでしょう。

例えば、ナイルでは、SEOのプロと直接相談できるサービスを提供しております。

無料相談も受け付けていますので、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

自サイトの改善は、悪質な逆SEOの対策にもなる

逆SEOは、自サイトの評価や信頼性を保つためにときとして必要な施策です。

実施する場合は、Googleガイドラインに違反するスパム行為を避け、自サイトの改善による上位表示とその維持に努めましょう。

また、逆SEOに関して「どの対策から手を付ければ良いのかわからない」「専門的な知識がない」といったお悩みをお持ちの際は、SEOのプロに依頼することもぜひ検討してみてください。

ナイルでは、SEOにまつわるあらゆるサービスを提供しています。

豊富な運用実績をもとに、お客様一人ひとりの状況に最適な対策をご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。

SEO対策の悩みをプロに相談してみませんか?

SEOやWebマーケティングの悩みがありましたら、お気軽にナイルの無料相談をご利用ください!資料では、ナイルのSEO支援実績(事例)、コンサルティングの方針や進め方、費用の目安といった情報をご紹介しています。あわせてご覧ください。