【2025年3月最新】Googleコアアップデート情報と取り組むべきSEOを解説

Googleの検索順位を決定している検索アルゴリズムに対応していくことは、SEOを考える上で欠かせません。

検索アルゴリズムのアップデートが実施されると、検索順位に大きな変動が起こります。

そのため、コアアップデートの影響や規模がどの程度なのかといった分析が行われるなど、SEOの専門家のあいだでは、今後のGoogleの動向と必要な施策が大きな話題になるのが恒例です。

この記事では、Googleコアアップデートの解説や、アップデートで悪影響を受けないために行ったほうがいい対策などについて紹介します。

なお、すでに検索順位や流入数が下落していてお困りの方は、ナイルの無料相談をご活用ください。

目次

Googleコアアップデートとは

Googleコアアップデートとは、Googleが検索アルゴリズム(検索結果の表示順位を決定するプログラム)に大規模な変更を加えることを指します。

Googleコアアップデートが行われると、低品質なサイトやスパムサイトなどの検索順位が下がるだけでなく、一見問題がなさそうなページであっても検索順位の変動は起こる可能性があります。

こういった検索順位への悪影響を防ぎ、良い評価を獲得するためには、SEOの仕組みを把握した上での対策が必要です。

なお、Googleコアアップデートは年に2~4回程度実施され、通常はGoogleから告知があり、実施内容は「Google Search Status Dashboard」で確認が可能。

コアアップデートの実施期間は毎回異なり、2週間で終わることもあれば、1ヵ月以上にわたることもあります。

参考:Google検索のコアアップデート - Google 検索セントラル ブログ

<参考記事>

【2025年最新】Googleの検索アルゴリズムの仕組みやSEOとの関係性をわかりやすく解説

検索アルゴリズムのアップデートは日々行われている

Googleの検索アルゴリズムに大規模な変更が行われるコアアップデートの頻度は年2~4回ですが、検索アルゴリズムは日々アップデートされていると考えられます。

同じキーワードで検索しても、日によって検索結果の表示順位に変動があるのはそのためです。

Googleの検索アルゴリズムは、検索結果の表示順位を決定する計算方法のことで、Googleは200種以上のランキング要素(Ranking Factors)を使って全世界のWebサイトを評価し、検索結果の表示順位を決定しています(※)。

複数のランキング要素を組み合わせたアルゴリズムは日々変動するため、何か1つのポイントを対策したからといって必ず順位が上がるわけではありません。

また、アルゴリズムの全貌は明かされておらず、誰にも正解がわからないのが実情です。

しかし、日常的に行われる小さなアップデートとは違い、Googleコアアップデートは実施タイミングが告知される上、目的が示される場合もあるため、傾向を踏まえて改善策が検討できるといえるでしょう。

<過去のGoogleコアアップデートの傾向と対策例>

アップデートの傾向例:サイトと関連性の低いコンテンツの評価を下げる傾向が見られた(2024年)

対策例:

メディアの専門分野から離れるテーマの記事を削除し、専門分野の記事に特化した結果、検索順位が回復

このように、コアアップデートの傾向を踏まえて、WebサイトのSEO施策を実施することが重要です。

続いて、具体的なGoogleコアアップデートの内容について解説していきます。

※参考:Google's 200 Ranking Factors: The Complete List

2025年3月Googleコアアップデートの内容

2025年3月14日より、2025年初めてのGoogleコアアップデートが開始しました。

Google Search CentralのLinkedInでは次のように告知されています。

本日、Google検索の2025年3月のコアアップデートをリリースしました。

このアップデートは、あらゆる種類のサイトから、関連性が高く満足度の高いコンテンツを検索者に提供することを目的とした定期的なアップデートです。また、クリエイターのコンテンツをより多く表示するための取り組みも、今年を通して継続します。

いくつかの改良はすでに完了しており、今後も改良を加えていく予定です。改良が完了次第、ランキングのリリース履歴ページを更新します。

※DeepL翻訳による

この内容を見る限り、2024年8月以降のコアアップデートで告知されていることと大差はありません。

あえて「クリエイターのコンテンツをより多く表示するための取り組みを今年も継続する」と書かれている点は、小規模サイトや独立サイトが評価上不利な傾向となっていることからくる、サイトオーナーの不安感を払拭する狙いがあるように思えます。

なお、詳しい変動状況はコアアップデートが完了後に更新しますが、最新情報は下記の記事で随時お知らせしますので、「ナイルのSEO相談室」の公式X(旧Twitter)をチェックしてください。

2024年12月Googleコアアップデートの内容

2024年11月のコアアップデートから間をあけず、2024年12月12日~18日にふたたびコアアップデートが行われました。

Today we released the November 2024 core update. We'll add it to our ranking release history page in the near future and update when the rollout is complete. For more on core updates: https://t.co/43pVoYH8k7

— Google Search Central (@googlesearchc) November 11, 2024

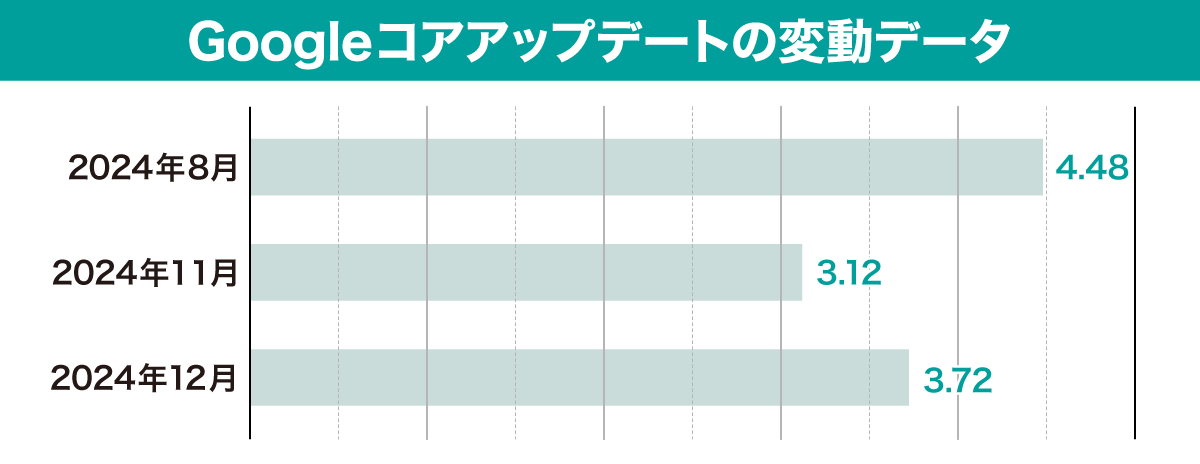

6日間という短い期間で実施されたにもかかわらず、2024年3月や8月のアップデート時ほどではないものの、全業界で変動が見られました。

参考:Search Engine Land「Data providers: Google December 2024 core update was more volatile than last」

Similarweb「SERP Seismometer」(1万以上のドメインのSERPS変動測定ツール)のデータ

変動の傾向として、大きく次の3つが挙げられます。

<2024年12月Googleコアアップデートの変動傾向>

1 ドメイン評価をふたたび重視

2024年8月コアアップデートでは、大手の企業(ドメインが強い)のサイトほどGoogleからの評価を得やすい状況が薄まり、コンテンツの品質を重視した変動が見られました。

しかし、ここではその反動か、大手企業ドメインの多くで順位や流入が若干回復する傾向が見られています。

2 サブディレクトリ貸しサイトへのペナルティを継続

12月にはスパムアップデートが実施されたこともあり、2024年3月から続くスパム行為へのペナルティをGoogleは厳しく行っていると考えられます。

また、2025年1月にはGoogleの「品質評価ガイドライン」が更新され、スパム行為への言及を継続すると共に、「AIによって生成されたコンテンツ」の定義とコンテンツの評価指針が追記されました。

3 サイトと関連性の低いコンテンツの評価を下げる傾向が継続

マーケティングや営業、カスタマーサービスなどの業務を統合して管理できるプラットフォーム「HubSpot(海外ドメイン)」が運用しているブログにおいて、12月コアアップデートの時期に順位が急落。

自然検索流入数は約3割に減少しました。

「名言に関する記事」など、ビジネスの主要分野とは関係の薄い記事で順位の下落が目立つ一方、「メール分析」の記事など、HubSpotの専門領域に関わる記事では順位が上昇したようです。

この状況を受け、HubSpotは関連性の低いページを削除するなどの対応を進めていると海外メディアで伝えられています。

これは、サイトのテーマと関連性が高いコンテンツは、サイト内での回遊性が高い、もしくは課題を解決するサービスや商品があると評価されやすいという仮説が考えられ、ユーザー(UX)を重視するGoogleのトレンドにもつながる傾向です。

そのため、今後はSEO施策を検討する際に「回遊性」について優先度を高めておくといいでしょう。

実際に自サイトで変動が見られた場合は、具体的にどの部分でどのような影響を受けたかを確認し、その上でページがユーザー第一の情報が提供できているかをあらためて確認してください。

2024年11月Googleコアアップデートの内容

2024年11月12日~12月5日に行われたコアアップデートについて、ナイルの見解をまとめます。

パーソナライズ、ローカライズが進行

2024年11月のコアアップデートでは、検索順位の変動は大きくなく、強いて言うなら自サイトの主テーマと関連性が高いほど上昇し、低いほど下落する傾向があったと考えています。

その中でも、パーソナライズ、ローカライズの拡大が顕著に表れました。

パーソナライズとは、ユーザー個々のアクティビティにもとづいて、その人に合った検索結果が表示されること。

また、ローカライズはパーソナライズの一環で、ユーザーの現在地情報を踏まえた検索結果が表示されることをいいます。

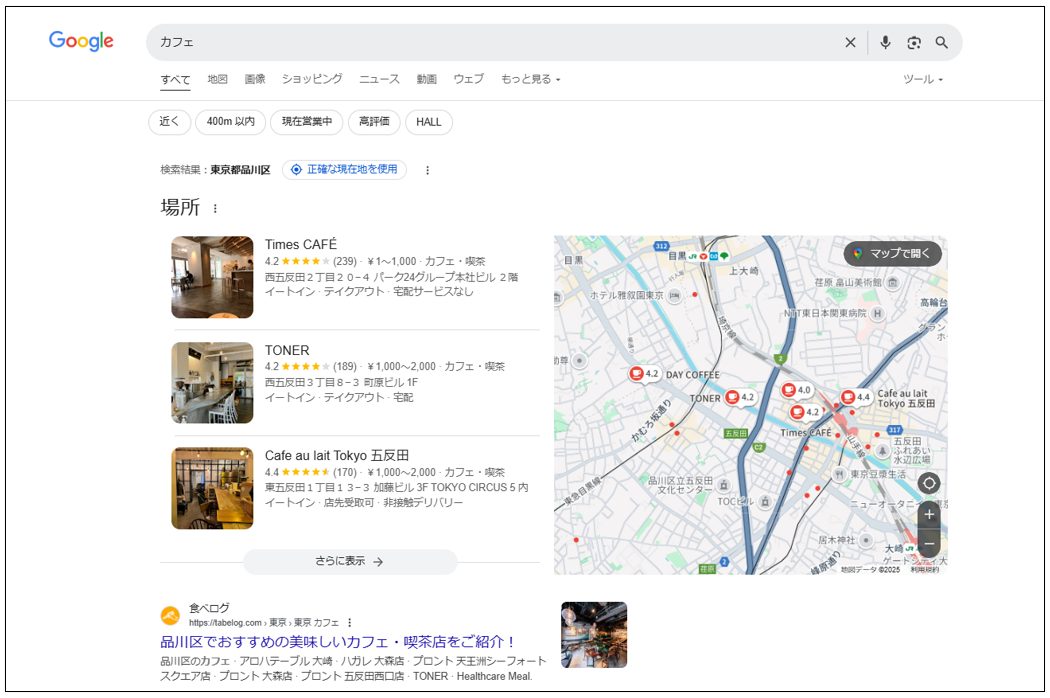

例えば、「カフェ」というキーワードで検索した場合、ユーザーの現在地周辺のカフェが表示されたり、「〇〇区のおすすめカフェランキング」のようなページが上位に表示されたりします。

<ローカライズされた検索結果の例>

検索結果のパーソナライズが強まることで、SEO施策に取り組む必要性が下がるのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、基本的な検索順位は同じで、よく見るサイトが上位に出やすくなる程度のことです。

そのため、SEOの取り組みは継続したほうがいいでしょう。

2024年8月のGoogleコアアップデートの内容

2024年8月15日~9月4日にかけてGoogleコアアップデートが行われました。

Googleは今回のアップデートで、「人々が本当に役に立つと感じるコンテンツをより多く表示し、検索で良い結果を出すためだけに作られたようなコンテンツをより少なく表示する」といった主旨の発表をしており、実際に日本国内の多くのサイトにおいて順位変動が確認されています。

参考:2024年8月のコアアップデートについて知っておくべきこと - Google 検索セントラル ブログ

では、ナイルで把握している全体の変動傾向を紹介しましょう。

<2024年8月Googleコアアップデートの変動傾向>

1 大手企業のドメインは引き続き高評価を取りやすい傾向はあるが、若干薄まっている

これまではより大手の企業ドメインであるほどGoogleからの高評価を得やすい傾向にありましたが、よりコンテンツの品質が重視されるようになっていることがうかがえる変動がありました。

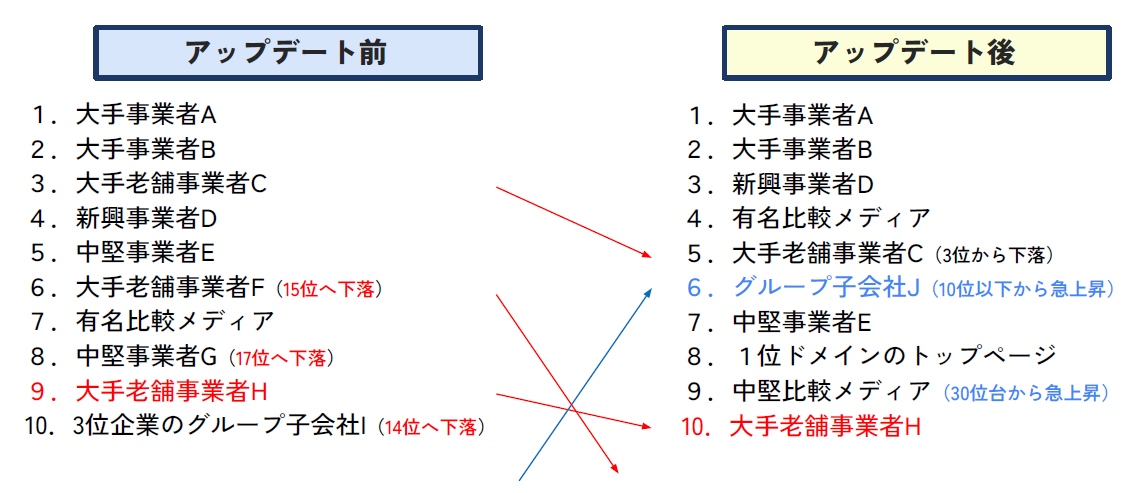

下表は、とある単体キーワードの検索順位を、アップデート前後で比較したものです。

特に注目したいのは、赤字の老舗の大手事業社Hが、アップデート後に子会社であるJ社(15位→6位)に検索順位で上回られる形になっている点。

<とある単体キーワードの、Googleコアアップデート前後の順位>

上位の事業者サイトの順位獲得ページはすべてサービスページ

そこで、H社とJ社のコンテンツを見比べたところ、J社は当該キーワードにまつわる商品の情報が詳細に掲載されている一方、H社のほうはかなり情報不足な印象がありました。

当然、親会社のH社のほうがネームバリューや利用者シェアはJ社よりも上です。

しかし、H社は周辺キーワードの順位が取り切れていないなどのユーザビリティの悪さや、ユーザーが意思決定をするまでの情報不足が要因となって、子会社のJ社が上回ったと考えられます。

これまでは、大手ドメインがGoogleからの高評価を得やすい状況があったため、このようなことは起こりにくかったのですが、このアップデートでは、よりユーザーに有益な情報を提供しているWebサイトを上位に表示する取り組みが行われていると結論づけました。

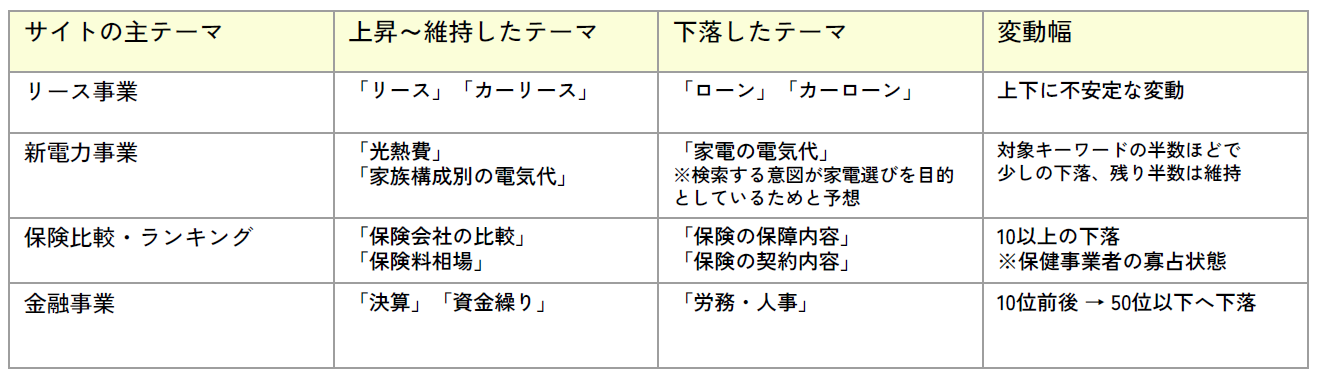

2 事業テーマから遠いテーマのキーワードにおける下落が顕著に

次は、事業やWebサイトの主テーマから遠いテーマのキーワードは下落が顕著になっていることです。

例えば、リース事業を行っている会社で、事業に直結する「リース」「カーリース」といったキーワードでは上位を維持している一方、「ローン」「カーローン」といった、事業内容から少し離れるテーマのキーワードになると、順位獲得が不安定になっています。

<Webサイトの主テーマ別:Googleコアアップデート後の順位獲得状況>

ジャンルによっては、それまで10位前後で推移していたにもかかわらず、50位以下まで下落したケースもありました。

このような傾向はこれまでも見られましたが、このアップデートでは特に大きく変動があったポイントです。

特に、オウンドメディアを運営している企業は、戦略として間口を広げて集客を目指すために、メディアのテーマから遠いキーワードでもコンテンツを制作していることは少なくないと思います。

しかし、そういった遠いテーマのコンテンツがあまりにも多い場合は、ページ単位での順位下落にとどまらず、サイト全体の順位を下げる要因にもなりますので、注意してください。

3 ビッグワードでの検索結果において、上位ページの多様性が増している

検索ボリュームの多い単体キーワードにおいて、検索上位にランクインしているページ内容のバリエーションが豊富になっている印象がありました。

例えば、キーワード「転職エージェント」の検索結果は、以前は各転職エージェントのサービスページが上位を占めていたのですが、アップデートを経て、「転職エージェントのおすすめ人気ランキング」「転職エージェントの裏事情」といった内容のページが上位にランクインするようになっています。

<Googleコアアップデート後の「転職エージェント」検索結果画面>

青:サービスページ

オレンジ:比較ページ「おすすめ〇選」

赤:コラム記事「賢い使い方」「違い」など

Googleは、それまでも多様な検索利用に応えられるよう、意図的にバリエーションを持たせた検索結果を表示するようにしていたのですが、このアップデートでさらにそれを強化したようです。

こうなると、これまでコンバージョン率の高いサービスページで検索上位を獲得できていたのに、別のコラムページが検索上位にくるようになってしまったことで、コンバージョン率が伸び悩むといった懸念はあります。

ただ一方で、大手のドメインが重視される中で検索上位を取ることができなかったWebサイトでも、ユーザー心理に向き合ったコンテンツをちょっと違った角度から制作することで、上位に食い込める可能性があると言うこともできるでしょう。

2024年3月Googleコアアップデートの内容

2024年3月6日~4月19日まで、2024年最初のGoogleコアアップデートが行われました。

完了までの期間は過去最長の約1ヵ月半となり、ここではGoogleの検索品質の低下を引き起こしたとされる、スパムサイトにおける大規模な順位変動が観測されています。

そして、Googleが最も大事にしている「ユーザーに役立つコンテンツ」がより上位に表示されるようになりました。

参考:2024年3月のコアアップデートとスパムに関する新しいポリシーについてウェブクリエイターが知っておくべきこと - Google 検索セントラル ブログ

主に対策された4つのスパム行為

2024年3月のコアアップデートでは、次の4つのスパム行為への対策がメインとなっていました。

<2024年3月Googleコアアップデートで対策されたスパム行為>

1 順位操作・順位獲得を目的とした大量のコンテンツ生成への対応

生成AIを用いて制作されたものを含めて、順位操作・順位獲得を目的とする大量生産されたコンテンツは、スパムサイトとみなされ、大幅な順位下落が見られました。

企業が運用するWebサイトでこのようなコンテンツは稀ですが、世界的に、あるいは個人サイトでは濫用されているため、今回のコアアップデートで見直しの対象になったと想定されます。

2 寄生サイトへの対応

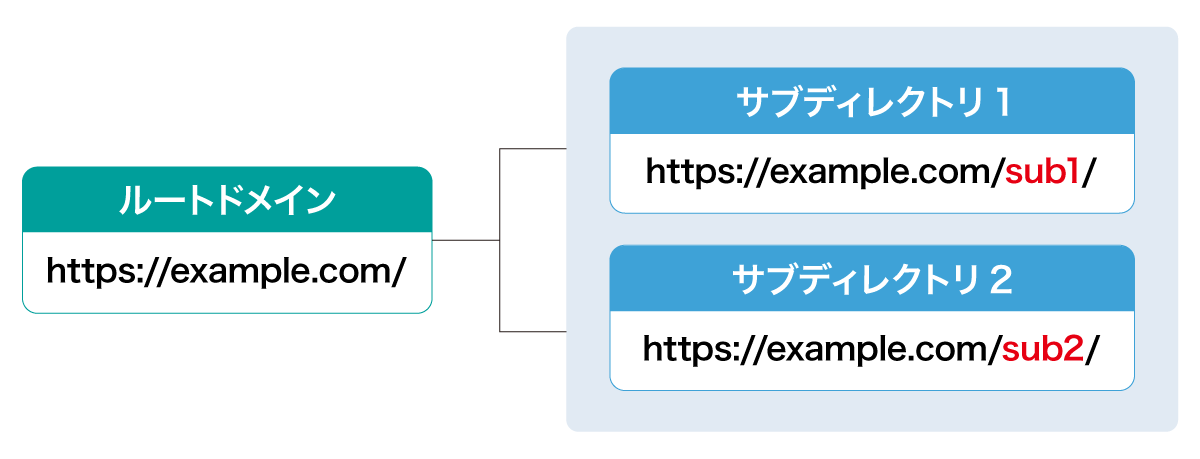

寄生サイトとは、SEOで評価されているWebサイトのサブディレクトリを間借りし、そこでアフィリエイトサイトを展開して、検索結果の上位表示と収益獲得を狙うサイトのことです。

<サブディレクトリとは>

具体例を挙げると、ある病院のサイトのサブディレクトリ内で、その病院とは無関係の第三者がサプリメントや脱毛などに関するアフィリエイトサイトを展開し、収益を得るようなケースです。

なお、新しいスパムポリシーでは、すべてのサードパーティコンテンツ(第三者が運営するWebサイトやページ)を違反とはみなしておらず、あくまで意図的な順位操作を目的としたドメイン借しサイトが規制の対象となっています。

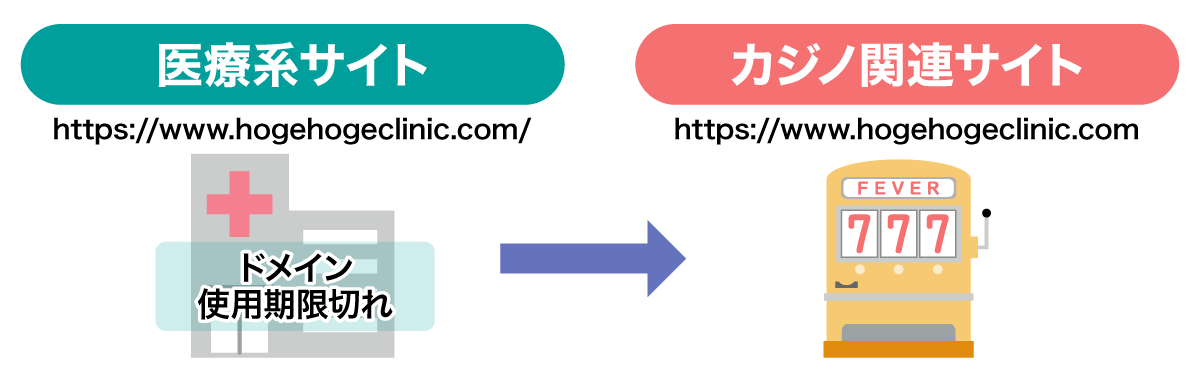

3 中古ドメインを悪用した順位獲得への対応

Googleは新しいスパムポリシーで、中古ドメインの悪用をスパム施策とみなすと明言しました。

中古ドメインとは、使用期限が切れて放棄されたドメインのことを指し、サイト運営やSEOの文脈においては、企業や省庁などが使用していた高評価ドメインを第三者が取得して、まったく別のサイトを運営する手法のことをいいます。

<中古ドメインを悪用した例>

このような中古ドメインを悪用したサイトは、2024年3月のコアアップデートによって、大きな順位変動が生じるとアナウンスされました。

また、このようなスパム施策を実施していると判定されたWebサイトにはペナルティが課され、Google Search Consoleに通知が届いています。

4 不正な被リンク

Googleウェブ検索のスパムポリシーにおいて、被リンク(リンクシグナル)に関する更新がありました。

更新前と更新後の文言は次のとおりです。

【更新前】

Google uses links as an important factor in determining the relevancy of web pages.

訳:Google は、Webページの関連性を判断する上でリンクを重要な要素として使用します。

↓

【更新後】

Google uses links as a factor in determining the relevancy of web pages.

訳:Google は、Webページの関連性を判断する要素としてリンクを使用します。

出典:Google March 2024 Core Update: 4 Changes To Link Signal

上記のとおり、「重要」という表現が削除されており、以前と比べて被リンクの重要度が下がったと考えられます。

また、検索順位を操作することを目的とした被リンク(有料リンクや低品質サイトからのリンクなど)は、リンクスパムとみなされる可能性があるので注意が必要です。

しかし、被リンクの重要度が下がったとはいえ、被リンクの価値がなくなるわけではありません。

今後は、意図的に被リンクを増やすのではなく、質の高いコンテンツを制作することで自然に被リンクを獲得できるよう取り組むことが重要です。

<参考記事>

【徹底解説】被リンクとは?増やす方法やまだまだSEOにおいて重要な理由

2024年3月のコアアップデート後の傾向

いずれも、Googleの公式SEO関連情報ポータル「Google 検索セントラル」にて公表されている情報(※)などをもとに、2024年3月のGoogleコアアップデートによって浮彫りとなった、SEOにおける傾向を紹介します。

※参考:Google 検索トラフィックの減少をデバッグする - Google 検索セントラル ブログ

<2024年3月Googleコアアップデート後の傾向>

トラフィック減少後に回復できる可能性が低くなった

Googleは2024年3月のGoogleコアアップデートで、オーガニック検索のトラフィックが減少した場合、トラフィックを回復できる可能性が低くなったことを示唆しています。

2024年3月のコアアップデート時に、Google 検索セントラル ブログ「Google 検索トラフィックの減少をデバッグする」がどのように改定されたかを見ていきましょう。

オーガニック検索のトラフィックの減少にはいくつかの原因がありますが、その多くは回復が可能です。

サイトに何が起きたのかを正確に把握するのは簡単ではないかもしれませんが、Search ConsoleのパフォーマンスレポートとGoogleトレンドを使用すると、検索トラフィックが減少した理由を調査できます。

↓

【改定後】

オーガニック検索のトラフィックが減少する原因はいくつかあり、サイトに何が起きたかを正確に把握するのは必ずしも簡単ではありません。

改定前の文章では、トラフィックが減少しても回復が可能であることが明記されていましたが、今回の改定でその部分が削除されました。

この改定内容から、Googleがより厳しくスパムサイトに対処することが予測されるため、いわゆるブラックハットSEO施策はやめましょう。

スパム行為によってトラフィックが減少する可能性が高まった

Google 検索セントラル ブログによると、スパム行為によって、トラフィックが減少する可能性が高まったことも示唆されています(※)。

これまでGoogleは、オーガニック検索のトラフィックが減少する理由のひとつとして、「サイトレベルの技術的な問題(手動による対策、アルゴリズムの強力な変更)」を挙げていましたが、その項目が「アルゴリズムのアップデート、サイト全体のセキュリティ、またはスパム問題による大幅な減少」に変更されました。

そのため、自サイトで大幅な下落が見られたときは、Google Search Consoleでセキュリティの警告が出ていないか、スパム対策の手動ペナルティ判定が出ていないかを確認してください。

Google Search Consoleでの、セキュリティの問題の確認方法

ページレベルから「サイト全体」の技術的な改善が必要になった

Googleでは、オーガニック検索のトラフィックが減少する理由のひとつに、これまで「ページレベルの技術的な問題」を挙げていたところを、「サイト全体の技術的な問題、関心の変化」に変更しています。

「ページレベル」から「サイト全体」に言及している範囲が広がったことで、Webサイト全体のインデックス状況やドメインの評価といった要素が、ページごとのコンテンツ内容などより重視される傾向が強まっているといえるでしょう。

また、「関心の変化」とは「検索意図の変化」を指していると考えています。

特に、2024年以降は検索意図にしっかりマッチしたコンテンツが上位表示される傾向があるので、自サイトが対策しているキーワードの順位変動は細かくチェックし、ユーザーの検索意図に変化がないかどうかを確認することが重要です。

なお、Webサイト全体の内部技術対策について、ユーザーの検索意図を知る方法については、次の記事をご確認ください。

<参考記事>

SEO内部対策をプロが解説!具体的な方法とチェックリストを公開

SEOにおける検索意図とは?見抜き方やコンテンツの作り方を解説

検索順位が下がった場合の改善方法の説明があった

Googleでは、「検索順位のわずかな低下」と「検索順位の大幅な低下」、それぞれの場合での改善方法について公表しています。

<検索順位のわずかな低下>

検索順位がわずかに低下した場合とは、自サイトの検索順位が2位から4位に下落した程度を指します。

この場合は、Webサイトに大きな問題がなくても常に起こる可能性があるため、ページのパフォーマンスが良好であれば、内容を大幅に変更しないほうが良いといわれています。

<掲載順位の大幅な低下>

一方、検索順位の大幅な低下とは、自サイトが4位から29位に転落するような場合を指しています。

この場合は、自サイトが有用で信頼性の高い、ユーザーファーストのWebサイトと認識されるようWebサイトを改善する必要があるでしょう。

ただし、サイトを改善した後、効果が表れるまでには数日~数ヵ月かかることがあることを理解する必要し、Google Search Consoleを用いて分析を続けることが推奨されています。

独自情報や経験に基づく情報の価値がより高まった

このコアアップデートでは、独自情報や個人の経験に基づく情報がより評価されるようになった可能性があります。

SEO専門メディア「Search Engine Journal」によると、米国の掲示板型ソーシャルニュースサイト「Reddit(レディット)」にされた投稿が、ほかの権威性のあるWebサイトを差し置いて、数分以内にGoogle検索結果のトップ10にランクインし、1週間後にはさらに順位改善したという事例がありました(※)。

Search Engine Journalの筆者Roger Montti氏の見解によると、ユーザーは検索上位に表示されたほかのWebサイトよりも知名度の高いRedditを好むため、Googleのアルゴリズムがユーザーの好みに反応し、検索上位に表示された可能性があるとのこと。

しかしナイルでは、Redditが上位表示される理由は、一般ユーザーによるSNSへの投稿、ブログやWebサイト上のレビューといったUGC(ユーザー生成コンテンツ)の量も関係していると考えます。

UGCは、一般ユーザーによる独自性の高い情報であることが多いです。

また、コメントを通じてほかのユーザーとコミュニケーションを取ることができるほか、滞在時間が長くて直帰率が低いといったユーザー行動(UX)データの向上につながりやすい傾向があるため、UGCの量が多いWebサイトはGoogleから評価される可能性が高くなります。

そのため、多くの一般ユーザーからの投稿で成り立っているRedditは、Googleから高い評価を獲得できているといえるでしょう。

※参考:Search Engine Journal「Reddit Post Ranks On Google In 5 Minutes – What’s Going On?」

Googleコアアップデートに備えるための対策

Googleコアアップデートは、年に3~4回行われ、その内容は公表されるまでわかりません。

そうなると、「対策のしようがないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、そんなことはないのです。

どのコアアップデートも、ユーザーにとってより有用で使いやすいサイトを検索上位にするために行われています。

よって、次の3つの対策を行うことで、コアアップデートによって検索順位が落ちにくいサイトを作ることができます。

<Googleコアアップデートに備えるための対策>

ユーザーファーストな記事を心がける

まず念頭に置きたいのは、ユーザーが求める情報を提供することです。

「ユーザーファースト」という言葉は、Googleの経営理念を示す「Googleが掲げる10の事実」にも含まれており、Googleのコンテンツに関する基本的な考え方として、公式サイトでは何度も登場する言葉です。

Googleの考えるユーザーファーストとは、「ユーザーの検索意図を満たしていること」。

ユーザーは十分な情報が得られればそれ以上検索の必要がなくなるため、「検索を終えたとき」に検索意図が満たされたと判断されます。

つまり、自サイトを訪問したユーザーが検索を終了できる有益なコンテンツを作ることができていれば、コアアップデートがあってもダメージを受ける可能性は低くなるでしょう。

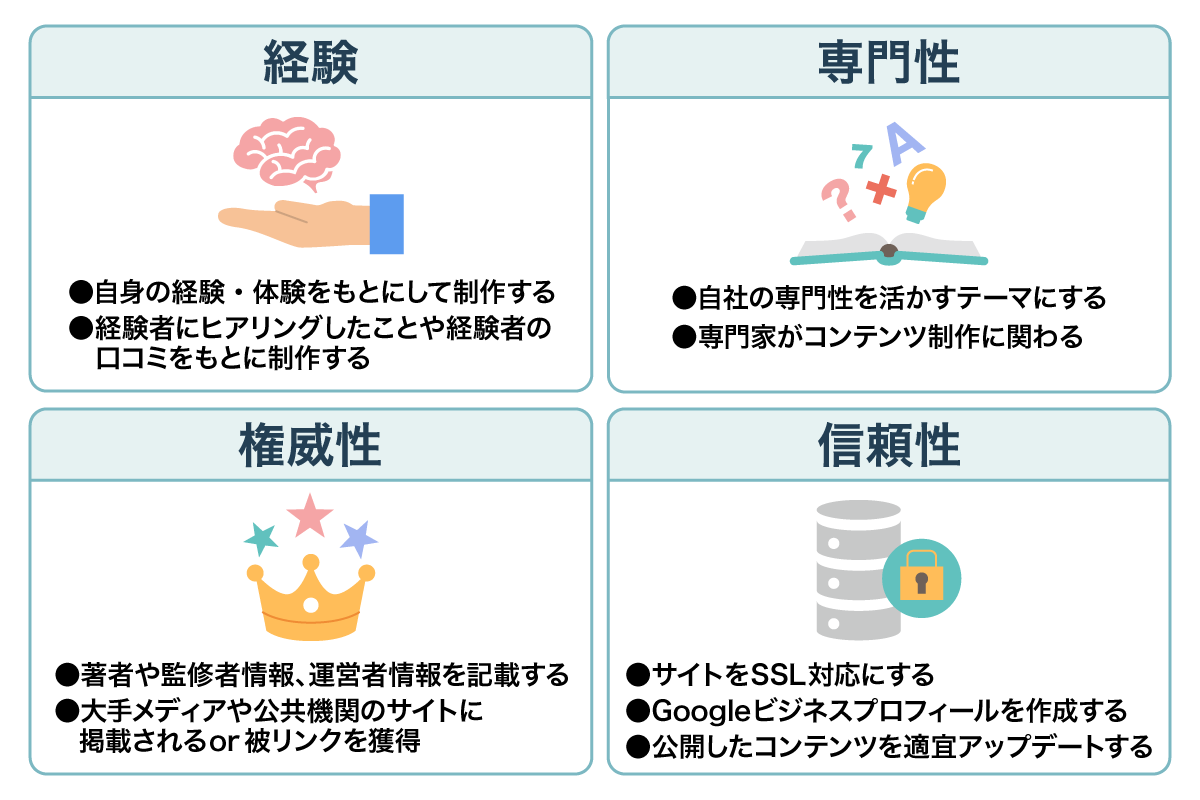

E-E-A-T対策を行う

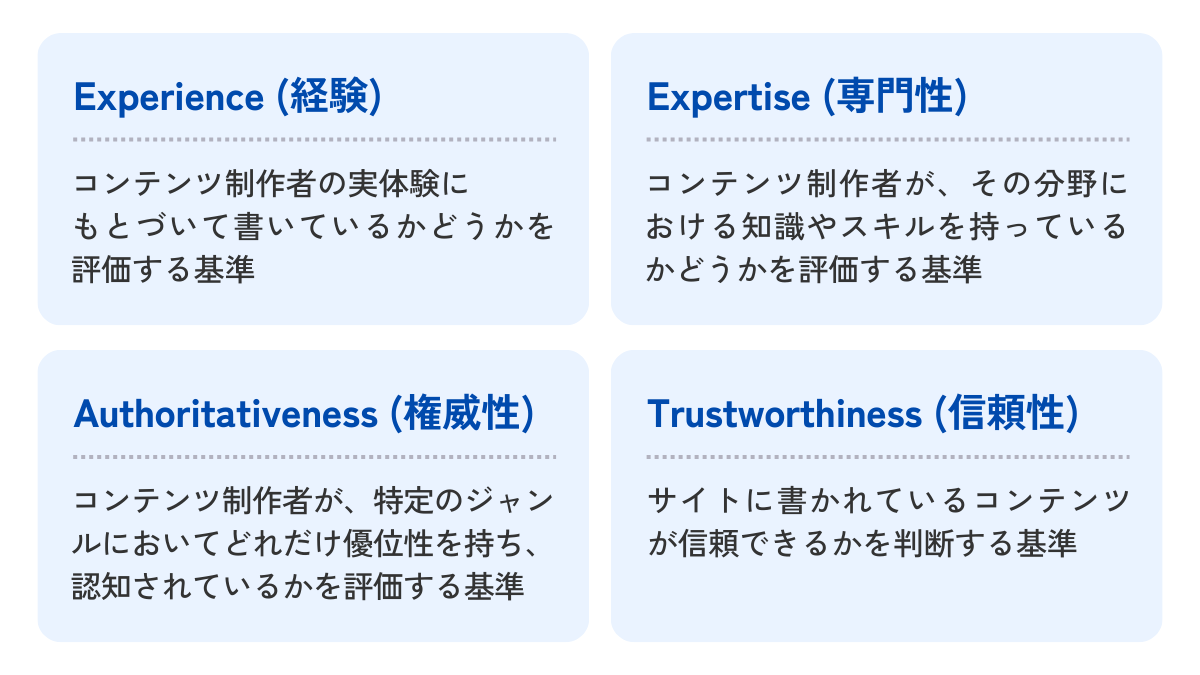

E-E-A-Tとは、Googleの「検索品質評価ガイドライン」で定義されているWebページを評価する基準のひとつで、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の4つの指標の頭文字から成ります。

<E-E-A-T各指標の概要>

各項目それぞれを満たすための主な対策は次のとおりです。

<E-E-A-Tを満たすための主な対策>

上記を踏まえて、コンテンツ、引いてはWebサイト全体の質を高めることで、アップデートの際も揺るがない、もしくは良い影響が出る可能性が高まります。

<参考記事>

【E-E-A-Tとは?】SEOにおけるGoogleの評価基準と対策方法を徹底解説

スマートフォン(モバイル)での使いやすさを意識する

総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、インターネットを利用する際に用いる端末で最も多いのはスマートフォンで、その割合は年々増加しています。

そのため、スマートフォン利用者の利便性を考慮することは、ユーザーやGoogleからの評価を高めるために重要です。

スマートフォンでの使いやすさをチェックするためには、次のような項目を確認しましょう。

<スマートフォンでの使いやすさチェックリスト>

- テキストサイズや画像サイズが適切か?

- ページの読み込み速度が遅くないか?

- ページのメインとなる情報の起点がファーストビューに存在しているか?

- 広告表示量がページの情報量に対して多くないか?

上記のような改善施策は、直接的にSEOに貢献するわけではありませんが、Googleの理念である「ユーザーファースト」に反しないためにも、このような対策は重要です。

Googleコアアップデートで検索順位が下がった場合の対処方法

Googleコアアップデートの影響を受けて検索順位が下がった場合は、自サイトだけでなく競合サイトも分析して、考えられる原因をすべて洗い出し、1つずつ改善する必要があります。

では、自サイトがGoogleコアアップデートの影響を受けた際に、確認したいポイントを3つ紹介します。

<Googleコアアップデートで影響を受けたときに確認したいポイント>

1 流入数が下落したページ

Googleコアアップデートの影響がWebサイト全体なのか、ページ単位なのかによって対策が異なるため、自サイトのどの部分が影響で受けているのかを確認しましょう。

具体的には、Google Search Consoleで、各ページの流入数が、コアアップデートの前後2週間でどの程度変化したかを確認し、流入数が下落しているページを特定してください。

各ページに対するコアアップデートの影響度合いを数値で確認することによって、改善施策の優先順位をつけることができます。

<参考記事>

【使い方解説】Googleサーチコンソールとは?9つの機能と活用方法

2 流入数が下落したページが獲得しているキーワードの検索順位とCTR

Google Search Consoleで流入数が下落したページを特定できたら、検索順位が下がっていたり、CTRが減少していたりするキーワードを確認してください。

これは検索順位チェックツールでも確認が可能ですが、優先度が高いページについてはGoogle Search Consoleを使って確認することをおすすめします。

その理由は、検索順位チェックツールに登録していないキーワードで順位が落ちていたり、順位の下落幅が大きくてCTRに問題がないケースがあったりするからです。

3 コアアップデートの評価軸

ここまでの工程で、流入数が減少しているページの減少要因が確認できました。

検索順位が下がったことが、流入数減少の要因となっている場合、検索上位の競合サイトと自サイトを比較し、どの要素が不足しているか、何がユーザーの満足度につながっていないのかを分析しましょう。

上位サイトの分析は、次のような観点で行います。

<上位サイトを分析する際の観点>

- E-E-A-T対策

- コンテンツの充実度や独自性

- 内部対策の充実度

これらは、最近のSEO対策で重要視されているポイントです。まずはこの視点で改善点を考えてみましょう。

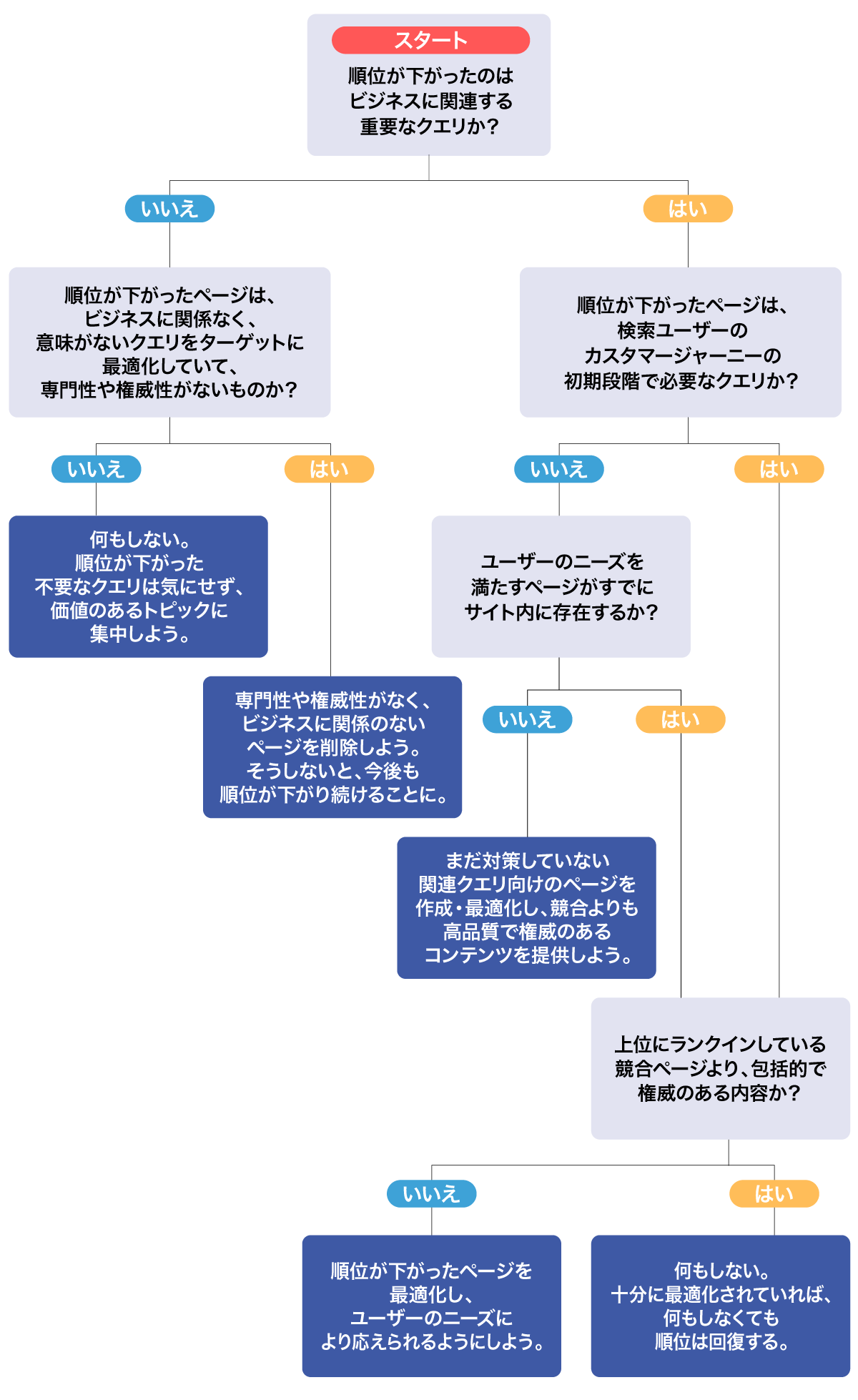

また、著名なSEOコンサルタントであるAleyda Solis氏が、コアアップデートの影響を受けた際の対処法として、下表のフローチャートを作成していますので、こちらを参考にしてもいいでしょう。

<コアアップデートの影響を受けた際の対処法>

なお、もし順位が大幅に下落してしまった場合、回復にはある程度の時間を要します。

2〜3ヵ月で徐々に改善されることもあれば、半年以上の時間が必要なケースもあり、Webサイトによってさまざまです。

そのため、改善施策を講じた後は、該当ページの検索順位やクリック率を定期的にチェックし、分析を行いましょう。

流入数の減少は検索ニーズのトレンドが要因の場合も

流入数の減少が表示回数にある場合は、検索ニーズのトレンド要因という場合もあります。

前年同月比で比較する、またはGoogleトレンドで長期的なトレンド傾向を把握し、必要に応じて新しいトレンドキーワードを模索するといった対応も検討してみましょう。

また、順位や表示回数は変化していないものの、CTRが下落した結果、流入数が減少しているといった事象も、2024年以降は顕著になっています。

この原因は、AI Overviewの普及など、検索結果画面の変化が考えられます。

この場合は自サイトに限らず多くのサイトが同じ要因で影響を受けていますので、コアアップデートをはじめとする中長期的なGoogleの検索に関する取り組みについて、理解を深めることが重要です。

流入数は減少したものの、コンバージョン数やコンバージョン率には影響がないといった場合も少なくありませんので、上掲のフローチャートを参考に、「自社にとって必要な流入(=ユーザー)は何か?」を改めて見直し、SEO戦略を再構築してみるといいでしょう。

ユーザーファーストを心がければGoogleコアアップデートも怖くない

Googleは、ここ10年で多数の大規模なコアアップデートを行ってきました。

これにより、Webサイト管理者の中には、Googleがインターネットを支配しているように感じる方もいるかもしれません。

しかし、Googleの意図はインターネットの支配ではありません。

Googleが頻繁にアルゴリズムをアップデートするのは、ユーザーにとって有益で満足度の高い検索体験を提供するために、あらゆるWebサイトを適正に評価しようとしているためです。

SEOとは常にユーザーファーストなWebサイトを作り続けることであり、Webサイトを運営する側もGoogleの理念を共有し、協力していくことだと考えるといいでしょう。

なお、ナイルではGoogleコアアップデートについての最新情報を、「ナイルのSEO相談室」をはじめ、SNSやYouTubeチャンネル「ナイルTV / SEO相談室」で随時発信しております。

また、自サイトがコアアップデートの影響を受けたけれど、どのように分析すればいいかわからない、対策方法を講じるのが難しいなど、お悩みがありましたら、ナイルの無料相談をご利用ください。