サブドメインはSEOにどう影響する?Googleからの評価を解説

メインドメインに紐づけて設定する、サブドメイン。

実際にこのサブドメインはSEOにどのような影響を与えるのでしょうか。

この記事では、サブドメインについて押さえておきたい基礎知識を解説。

似ている概念であるサブディレクトリとの違いやSEOへの影響のほかに、メリットや注意点なども紹介します。

なお、ナイルはSEOノウハウや、成功事例をまとめた無料のPDF資料をご用意しています。

ダウンロードは無料ですので、お気軽に下記のバナーをクリックしてご覧ください。

「さらにSEOを学びたい!」という方へ

この記事のまとめ

- サブドメインとは、メインサイトから派生する関連サイトを、メインドメインに紐付けて設定できるドメインのこと

- SEOの観点では、サブドメインとサブディレクトリともに、メインサイトの評価を受け継ぐものの、サブドメインのほうが影響度は低い

- サブドメインとサブディレクトリの使い分けは、メインドメインのWebサイトのテーマと、これから作るコンテンツがどの程度関連しているかが目安

目次

サブドメインとは?

サブドメインとは、メインサイトから派生する関連サイトを、メインドメインに紐付けて設定できるドメインです。

ナイルでは、nyle.co.jpというドメインを取得してWebサイトを運用しています。

また、採用オウンドメディア用にr-blog.nyle.co.jpというサブドメインも運用しています。

それぞれのURLは下記のとおりです。

メインドメイン:https://nyle.co.jp

サブドメイン:https://r-blog.nyle.co.jp

上記において、「r-blog」の部分がサブドメインとなります。

まずは、サブドメインとメインドメインとの違いや、サブディレクトリ、マルチドメインなどとの違いを見ていきましょう。

<サブドメインとは?>

メインドメインとの違い

ドメインとは、簡単にいうとインターネットにおける住所のようなものです。

URLやメールアドレスの「○○○.com」「○○○.co.jp」などの「〇〇〇」部分をドメイン名といいます。

このようなドメインは「メインドメイン」「独自ドメイン」などと呼ばれており、運営者が希望する任意の文字列をドメイン名として設定できます。

前項でご紹介したナイルの「https://r-blog.nyle.co.jp/」を例にすると、「r-blog」がサブドメインであり、「r-blog.nyle.co.jp/」がサブドメインで運用しているドメインです。

サブドメインは、ドメインを用途などに合わせて区分けする際に使用します。

下記に、Googleのサブドメインの例を示します。

- Gmail→https://mail.google.com/

- ドキュメント→https://docs.google.com/

- カレンダー→https://calendar.google.com/

それぞれ上から「mail」「docs」「calendar」がサブドメインに該当します。

なお、「ドメイン」については、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

<参考記事>

【初心者向け】ドメインとは?定義や取得時の5ステップを紹介

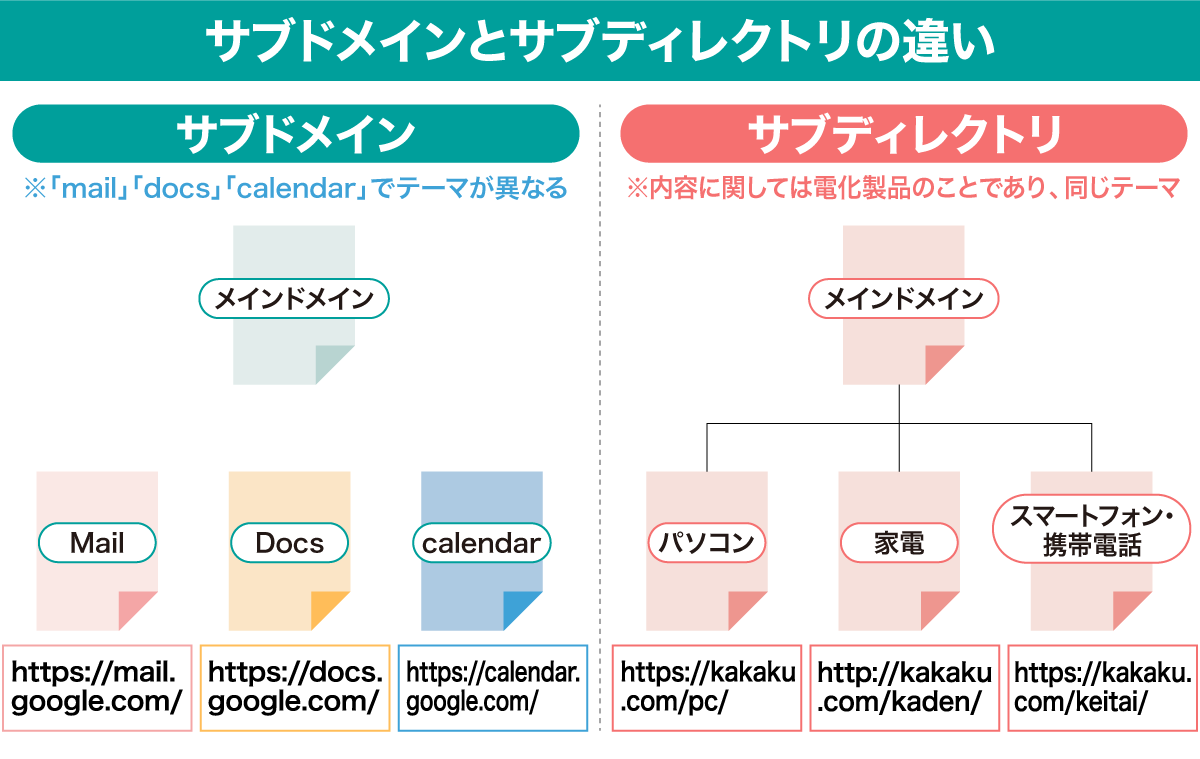

サブディレクトリとの違い

サブディレクトリとは、メインドメインから新しいコンテンツを発信したいときに仕分けるディレクトリのことです。

URLで見ると、「https://nyle.co.jp/◯◯◯/」の「◯◯◯」の部分がサブディレクトリにあたります。

ディレクトリとは、データやファイルを管理するために用いられるフォルダのようなものです。

例として「価格.com」のサブディレクトリを見てみると、下記のようになっています。

それぞれ末尾が「PC」など独立した文字列になっていることがわかります。

- パソコン 通販 価格比較→https://kakaku.com/pc/

- 家電 通販 価格比較→http://kakaku.com/kaden/

- スマートフォン・携帯電話→https://kakaku.com/keitai/

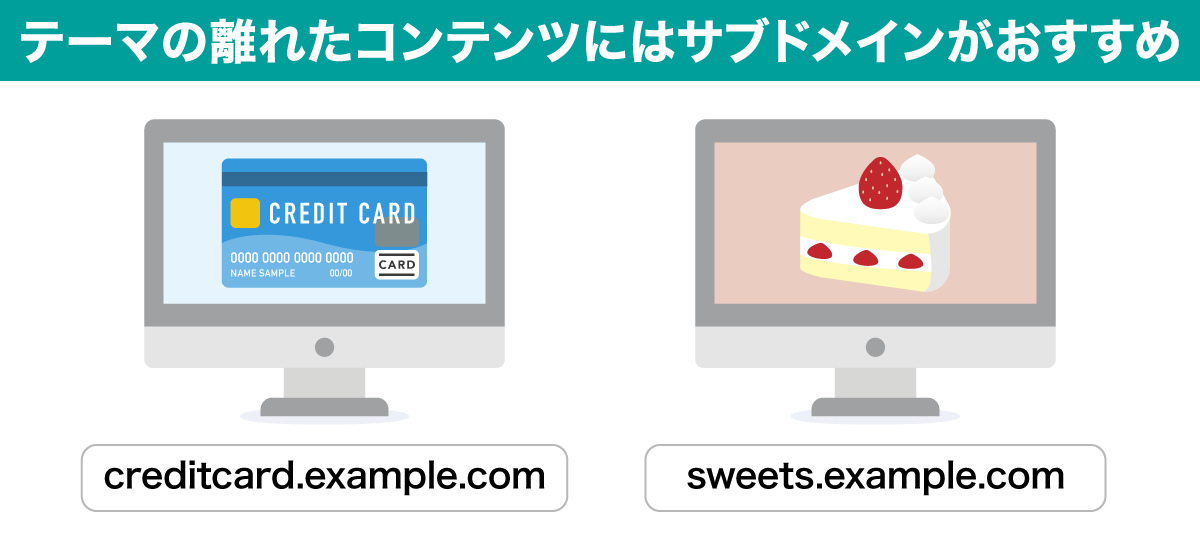

一般的に、メインドメインとテーマが異なるコンテンツを発信する際は、サブドメインを活用。

一方、メインドメインとテーマが似ているコンテンツを発信する際は、サブディレクトリを使うケースが多いといえます。

なお、検索結果においては、サブドメインとサブディレクトリの表示形式に違いはありません。

例えば、「Yahoo!ニュース」などの各種サービスがサブドメインで運営されている「Yahoo! JAPAN」のトップページは、検索結果では下図のように表示されます。

一方、各項目がサブディレクトリで運営されている「価格.com」の検索結果の表示形式は、下図のとおりです。

この2つを見比べる限り、サブドメインとサブディレクトリの検索結果での表示形式に、大きな違いはありません。

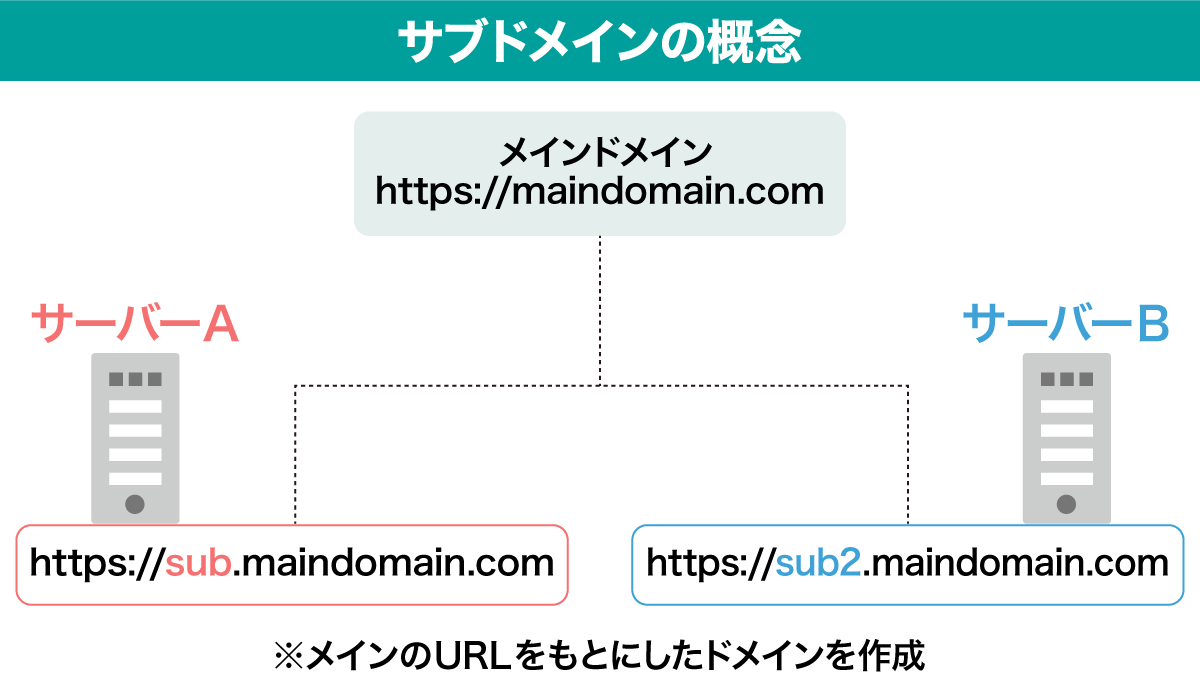

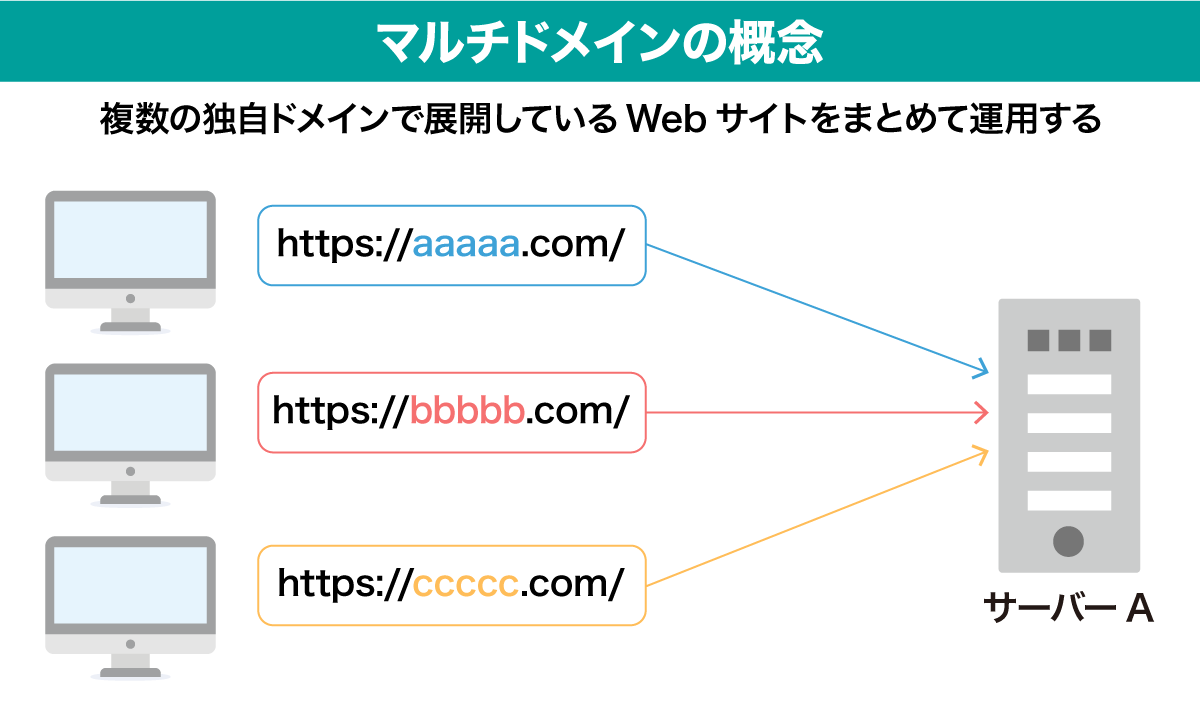

マルチドメインとの違い

マルチドメインとサブドメインの大きな違いは、「ドメインの構成」にあります。

ドメインの構成を理解するにあたって、それぞれの概念の違いを下図で確認していきましょう。

サブドメインはメインドメインと関連している内容のため、メインのURLをもとにしたドメインを作成します。

使用するサーバーは同一サーバーであっても、それぞれ別サーバーであっても設定が可能です。

<ドメイン例>

- メインドメイン:https://maindomain.com

- サブドメイン:https://sub.maindomain.com

- サブドメイン:https://sub2.maindomain.com

続いてマルチドメインの概念を見ていきます。

マルチドメインは、完全に異なるドメイン名のサイトを同一のサーバーで運営されているドメインのことを指します。

複数の独自ドメインを持つWebサイトを、ひとつのサーバーでまとめて運用している点が特徴です。

<ドメイン例>

- ドメインA:https://aaaaa.com/

- ドメインB:https://bbbbb.com/

- ドメインC:https://ccccc.com/

wwwとの違い

URLにある「www」はドメインとともにURLを構成する文字列の1つです。

ドメインとまったく違うものではなく、wwwはサブドメインとして用いられます。

そもそも「WWW(=World Wide Web)」は、インターネット上のWebサイトを蜘蛛の巣のようにつなぎ、それらを行き来しながら情報収集できるシステムの呼称です。

インターネットの黎明期では、1つのサーバーの容量が限られていたため、下記のように用途に応じてサブドメインを設定し、サーバーを分けて運用していました。

<サーバーを分けたサブドメイン例>

- (ホームページ用)www.example.com

- (メール用)mail.example.com

この歴史的な背景から、今日でも多くのサイトがドメイン名に「www」を含んでいます。

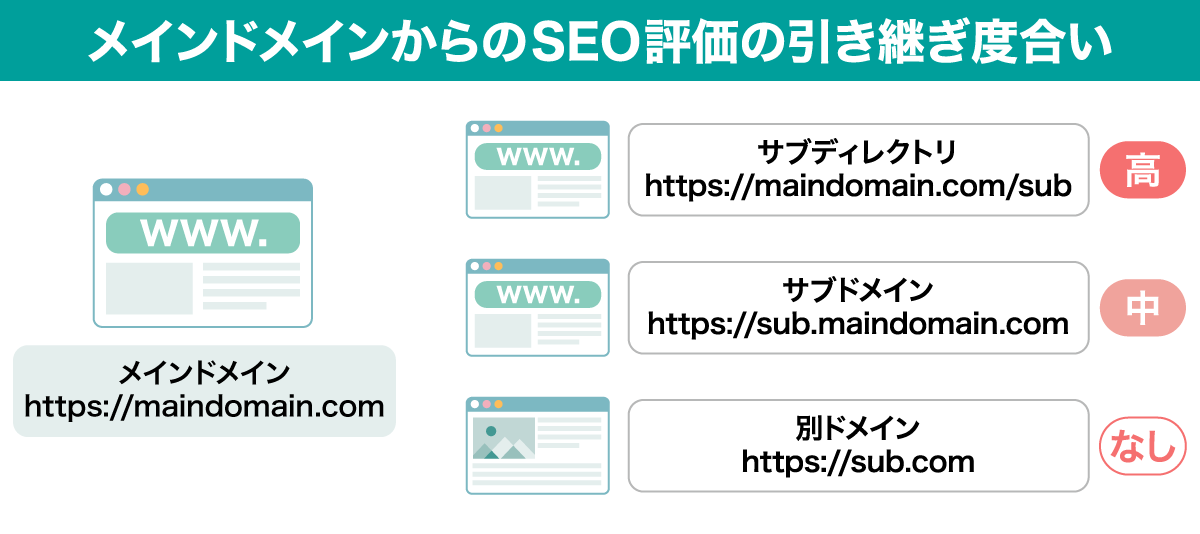

サブドメインとサブディレクトリではSEOの効果が違う?

サブドメインとサブディレクトリは、それぞれSEOの効果が変わるのでしょうか。

端的にいうとサブドメインとサブディレクトリともに、メインサイトのSEO評価の影響を受けるものの、サブドメインのほうが、その影響の度合いが低いといえます。

そのため、メインサイトが検索エンジンから高いSEO評価を受けており、それを引き継ぎたい場合には、サブディレクトリがよく用いられます。

また、前述のようにメインドメインと類似・関連するサービスを展開するのであれば、サブディレクトリを用いることがおすすめです。

反対に、メインドメインと内容が大きく異なるサービスを展開する際には、サブドメインが選ばれる傾向にあります。

例えば楽天市場や楽天トラベルのように、同じブランドを冠していても、それぞれ別業種を展開しているときはサブドメインを選ぶことが多いでしょう。

サブドメインのメリット

サブドメインでWebサイトを開設・運営することにはメリットがあります。

Webサイトを開設する際、新規の独自ドメインを取得する方法もありますが、ここではサブドメインを利用するメリットを紹介します。

<サブドメインのメリット>

ドメインにかかる費用・工数を節約できる

独自ドメインは取得に費用がかかり、一定期間で更新費用もかかります。

もし、自社で商品別やブランド別に独自ドメインを取得するとなると、それだけでコストが発生するでしょう。

しかし、サブドメインであれば追加費用も生じないため、コスト面の負担がかかりません。

また、複数の独自ドメインを利用する際は、更新期間などの管理工数も考慮する必要があります。

その点、サブドメインであれば、工数の負荷も下げられる点は大きなメリットです。

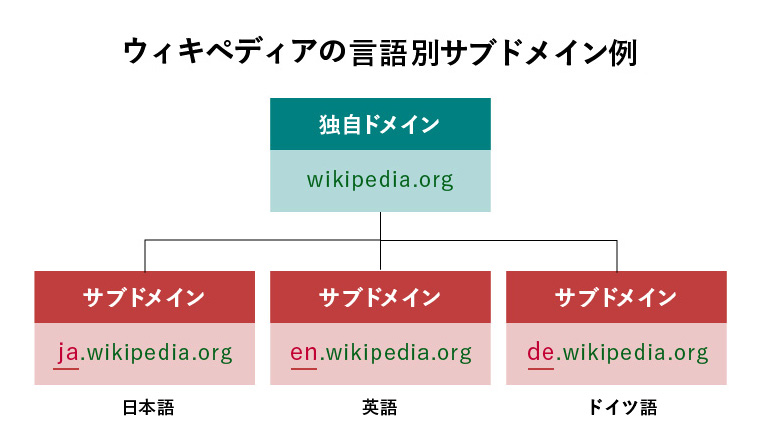

海外用サイトの使い分けにも活用できる

サブドメインは、海外用サイトに使い分けることもできます。

例えば、ウィキペディアは下記のように言語別にサブドメインを設定しています。

<ウィキペディアの言語別サブドメイン>

もちろん、サブディレクトリや新規ドメインを取得して海外サイトを運用することは可能です。

しかし、サブドメインであれば、それらと比較すると手軽に運用できるというメリットがあります。

また、サブドメインは複数サーバーでの運用も可能なため、海外の現地サーバーを利用するという選択肢も検討できます。

メインドメインの評価を受け継ぐこともできる

Googleによるドメインへの評価は、サブドメインにもある程度影響すると考えられています。

そのため、すでにメインドメインがある場合は、新規に独自ドメインを取得してWebサイトを始めるよりもサブドメインで運営したほうがメリットを得られるでしょう。

メインドメインの評価を引き継ぐことを第一優先とするならサブディレクトリが適していますが、サブドメインも、完全に新規のドメインと比較すれば多少の評価を引き継ぎます。

また、展開するブランドやサービス内容はメインドメインとは異なっていても、企業として統一感のあるメディア運営を目指す場合、サブドメインが適しています。

サブドメインの注意点

サブドメインにはメリットがある一方で、注意点や制約もあります。

ここではサブドメイン運用の注意点を見ていきます。

<サブドメインの注意点>

メインドメインからの悪影響を受けるリスクがある

サブドメインは、メインドメインに対する検索エンジンからの評価をある程度受け継ぎます。

メインドメインの良い評価だけを受け継げるのなら良いですが、悪い評価を受け継ぐリスクもある点には注意しましょう。

例えば、メインドメインのWebサイトが検索エンジンより何らかのペナルティを受けた場合、サブドメインのWebサイトも同様にペナルティの影響を受ける可能性はゼロではありません。

サブドメインといえど、同じドメインでの運用であることは常に認識し、メインドメインのWebサイトは適切に運営し続けていきましょう。

メインドメインとサブドメイン双方で、同じ検索意図を解決するコンテンツは作らない

Webメディアがメインドメインとサブドメインで分かれている場合、それぞれ異なるテーマで運営を行う事が大前提です。

同じ検索意図を解決するコンテンツを、メインドメインとサブドメインに分けて2つ作るのは非効率となります。

もし、自社内のWeb担当者がメインドメインとサブドメインで異なる場合でも、同じテーマのWebメディアはつくらないように注意しましょう。

どうしても同テーマのコンテンツを複数のWeメディアで展開する必要がある際は、片方を新規ドメインで運用する、といった検討をおすすめします。

完全に無料でWebサイトを運用できるわけではない

サブドメインを取得するための費用はほとんどかかりませんが、Webサイトを完全に無料で運用できるわけではない点には注意が必要です。

Webサイトを運営する上で欠かせないSSL証明書の取得には、費用がかかります。

SSL証明書とは、ユーザーが通信しているサーバーが実在し、通信相手がなりすましでないことを第三者機関である認証局(CA)が保証するものです。

このSSL証明書は、通信中のユーザーのログインIDやパスワード、個人情報、クレジットカード情報などの重要な情報を第三者が閲覧できないよう暗号化してくれます。

もしSSL証明書を取得していないWebサイトにアクセスすると、警告が出たりブラウザの設定によってはアクセスをブロックされたりすることがあります。

SSL証明書は、Webサイトを運営するためには絶対に必要であり、取得費用を避けることはできません。

ただし、マルチドメイン証明書(※1)やワイルドカード証明書(※2)を活用すれば、サブドメインで新たにWebサイトを開設する場合に、個別の証明書の取得費用が発生しないこともあります。

(※1)異なるドメインとサブドメインにまたがるドメインを保護する証明書

(※2)同一ドメイン内のサブドメインで運用されているWebサイトすべてをHTTPS化することができる証明書

サブドメインでウェブサイトを増やしていくことを計画しているなら、マルチドメイン証明書やワイルドカード証明書の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

下記の記事ではWebサイトの作り方や費用相場について、オウンドメディアを題材に解説しています。

本記事と併せてぜひご覧ください。。

<参考記事>

【まとめ】オウンドメディアの作り方から費用相場、ドメイン決めを徹底解説

サブディレクトリのメリット

続いて、サブディレクトリのメリットを解説します。

サブドメインとは異なる独自のメリットがあるか見ていきましょう。

<サブディレクトリのメリット>

サイト全体の専門性が深まる

サブディレクトリを作成し、メインドメインで扱っているテーマと一貫しているコンテンツを作ると、Webサイト全体の専門性が深まります。

Webサイト内の情報量が増えていくと、Googleをはじめとする検索エンジンは「専門性の高いサイト」とみなし、検索上位に表示されやすくなる点は大きなメリットです。

管理の手間が少ない

サブディレクトリを作成してもあくまでWebサイトのドメインは1つです。

そのため、複数のWebサイトを扱うことになるサブドメインと比べると、Webサイト管理の手間は少ないでしょう。

管理の工数が減る分、メンバーが生産性の高いコア業務に集中できるようになるのは、見逃せないメリットといえます。

サブディレクトリの注意点

サブディレクトリの注意点は、「うまく運用しないとサイト全体の専門性が薄まる可能性がある」ことです。

前項で紹介したとおり、サブディレクトリで扱うテーマがメインドメインのテーマと一貫していれば、全体的に専門性の高いWebサイトへ成長していきます。

しかし、サブディレクトリでメインドメインのテーマから大きく離れたコンテンツを掲載すると、同じドメイン内にさまざまなジャンルのコンテンツが混在することになります。

そのように扱っているコンテンツに一貫性がないと、検索エンジンはWebサイトのテーマを認識しにくくなっていくでしょう。

結果として、専門性の低いサイトとみなされ、上位表示が難しくなる点には注意が必要です。

サブドメインとサブディレクトリの使い分け方

メインドメインのWebサイトに新たなコンテンツを打ち出したいとき、「掲載先をサブドメインにするか、サブディレクトリにするか」という迷いは生じてくるでしょう。

ここでは、サブドメインとサブディレクトリの使い分けのポイントを解説します。

<サブドメインとサブディレクトリの使い分け方>

考え方1 メインサイトのテーマとの距離感で使い分ける

サブドメインとサブディレクトリの使い分けは、メインドメインのWebサイトのテーマとこれから作るコンテンツが、どの程度離れているかを目安としましょう。

テーマの隔たりが大きければサブドメインを、テーマが近ければサブディレクトリを、といった使い分けはおすすめです。

例えば、クレジットカードに関するメディアを運営しながら、新たにスイーツに関するメディアを展開することになったとします。

この場合は、クレジットカードとスイーツとではテーマが大きく異なるのでサブドメインがおすすめです。

テーマが異なるコンテンツをサブディレクトリにしてメインサイトに組み込んでしまうと、メインサイトのテーマ性にブレが生じます。

その結果、検索エンジンはWebサイトのテーマを上手く認識できなくなるかもしれません。

一方で、既存の自社サービスに関連するコンテンツの場合は、メインドメインからの影響を受けやすいサブディレクトリで運営したほうが効果を見込める場合もあります。

世に知れ渡っていない新たなメディアに比べると、「すでにWebメディアを持っている企業」というバックグラウンドが認識できるWebサイトは、Googleも評価を高める傾向にあるのです。

<参考記事>

サブドメインとサブディレクトリの違いとは?使い分け方を解説!

考え方2 コンテンツの性質で使い分ける

サブドメインとサブディレクトリは、コンテンツの性質で使い分ける方法もあります。

例えば、サブディレクトリでアップしたコンテンツが検索エンジンのセーフサーチ(露骨な表現を含むコンテンツを非表示にする機能)に引っかかった場合、メインサイト自体も検索結果から除外されてしまうおそれがあります。

参考:セーフサーチを使用して露骨な表現を含むコンテンツを除外する、またはぼかしを入れる - Google検索ヘルプ

また、お金や健康など特定のジャンルを指す、いわゆるYMYL(Your Money Your Life)に該当するコンテンツをメインドメインで運営している場合、それらと大きく異なるテーマを新たに扱う場合には、サブドメインで運用することをおすすめします。

お金や健康などの分野は根拠のない俗説も多く流布されているため、GoogleはYMYLのコンテンツに対して厳しい評価基準を設けているのです。

そのため、同じドメインに混ぜて運用してしまうと、検索エンジンが「専門性の低いサイト」という評価を下して検索順位に悪影響を与える可能性があります。

<参考記事>

【わかりやすく解説】YMYLとは?対象ジャンルや成功事例を紹介

【最新】不正なサブディレクトリの使い方はSEOに悪影響も

近年、SEO界隈で問題となっているのが、「サブディレクトリ貸し」という不正行為です。

これは、自身のWebサイトのサブディレクトリを他者に貸し出し、その代わりに手数料を受け取る行為を指します。

繰り返しになりますが、サブディレクトリは、検索エンジンによるメインサイトへの評価を強く引き継ぎます。

そのため評価の高いメインサイトからサブディレクトリを借りる、といった行為が横行したのです。

しかし、関連性のない他社にサブディレクトリを貸し出す行為は、Googleも推奨していません。

We’ve been asked if third-parties can host content in subdomains or subfolders of another’s domain. It’s not against our guidelines. But as the practice has grown, our systems are being improved to better know when such content is independent of the main site & treat accordingly.

— Google Search Central (@googlesearchc) August 14, 2019

※意訳:当社のシステムは、ドメイン貸しのようなコンテンツがメインサイトから独立しているかどうかをより適切に認識し、それに応じて対処できるように改善されています。

上記のとおりサブディレクトリ貸し行為が発覚した場合には、Googleからペナルティを受ける可能性があります。

サブディレクトリ貸しと誤解されるような行為はくれぐれも控えてください。

サブドメインを取得するには?

最後にサブドメインの取得方法を簡単にご紹介します。

サブドメインは、下記の2ステップで取得します。

ステップ1 独自ドメインを取得する

サブドメインを取得するには、まずメインドメインとなる独自ドメインの取得が必要です。

下図は、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の言語別のサブドメイン例です。

独自ドメインは、今後サブドメインを展開してもそれぞれの違いが判別しやすいように設定しましょう。

独自ドメインの取得後は、任意のサーバーにメインドメインとして登録の設定を行います。

ステップ2 サーバーでサブドメインを取得する

メインドメインの設定を終えたら、サーバー側でサブドメインごとにフォルダを作成します。

レンタルサーバーの場合は、業者が提供しているコントロールパネルなどの管理画面を利用すれば、サブドメインとして使用したい任意の文字列を指定・登録が可能です。

予算や今後展開したいビジネスを踏まえた上で、各レンタルサーバーのサービス内容は比較検討しましょう。

【補足】サブドメイン名の決め方

サブドメイン名は、任意の文字列を設定できます。

名前を付ける際のポイントとしては、下記の2つが挙げられます。

<サブドメイン名を決める際のポイント>

- サイトのテーマを表す文字列を設定する

- なるべく短くする

まず、サブドメイン名は「サイトのテーマ」を表す文字列で設定しましょう。

もし、Webサイトのテーマに関連のない文字列を設定してしまうと、ユーザーから「正しい情報が載っていないのでは?」という疑問を持たれかねません。

また、サブドメイン名は「可能な限り短くする」ことも大事なポイントです。

サブドメインのURLは、メインドメインに文字列を追加する形で構成されるため、長くなる傾向があります。

URLが長くなると、手打ちによる入力が面倒になったり、紙媒体などで表記した際に見づらくなったりするため、できるだけ避けましょう。

サブドメイン名は簡潔にするよう心がけると、ユーザビリティの向上につながります。

なお、オウンドメディアを運営する際は、ドメインへの深い理解が必要です。

ナイルでは、自社でのメディア運営を目指す企業に向けてSEO内製化・インハウス支援サービスをご用意していますので、お気軽にお声がけください。

サブドメインを活用して、自サイトを多角的に運営しよう

新規の独自ドメイン、サブドメイン、サブディレクトリなど、コンテンツを発信するドメインの選択肢はさまざまです。

すでに独自ドメインでWebサイトを運営している方は、今後サブドメインも利用して新たなコンテンツを展開してみてはいかがでしょうか。

なお、サブドメインを活用して自社のWeb集客を強化していきたい方のために、ナイルではオウンドメディアの運用・改善支援を行っています。

サービス内容や料金・事例などを詳しく知りたい方は、ぜひ下記のサービス資料をご覧ください。

オウンドメディアの立ち上げ・運用をプロが支援します

ナイルが提供するオウンドメディア支援サービス、記事制作・コンテンツ制作代行を詳しく紹介しています。「見積もりが欲しい」「オウンドメディアを作っていいか不安」とお考えでしたら、お気軽に無料相談をお申し込みください!

関連記事