オウンドメディアの外注費用の相場は?発注先の選び方や注意点を解説

Webマーケティングに注目が集まる中、オウンドメディア運営の外注を検討する企業が増えています。

ですが、どのように進めればいいのかわからない、または費用をかけたものの成果が得られず悩むケースは少なくないようです。

この記事では、オウンドメディア運営を外注する際にかかる費用、外注のメリットや外注先を選ぶポイント、ナイルでご支援したオウンドメディアの成功事例などを紹介します。

オウンドメディアの立ち上げ・運用をプロが支援します

ナイルが提供するオウンドメディア支援サービス、記事制作・コンテンツ制作代行を詳しく紹介しています。「見積もりが欲しい」「オウンドメディアを作っていいか不安」とお考えでしたら、お気軽に無料相談をお申し込みください!

この記事のまとめ

- 戦略設計からサイト構築までオウンドメディアで外注できる範囲は広い

- オウンドメディアの運営を外注すると、制作の工数を大幅に削減でき、更新頻度を上げられる

- 誠実な対応を行う会社であれば、その外注先を信じて、成果が出るまで一定期間様子をみる

目次

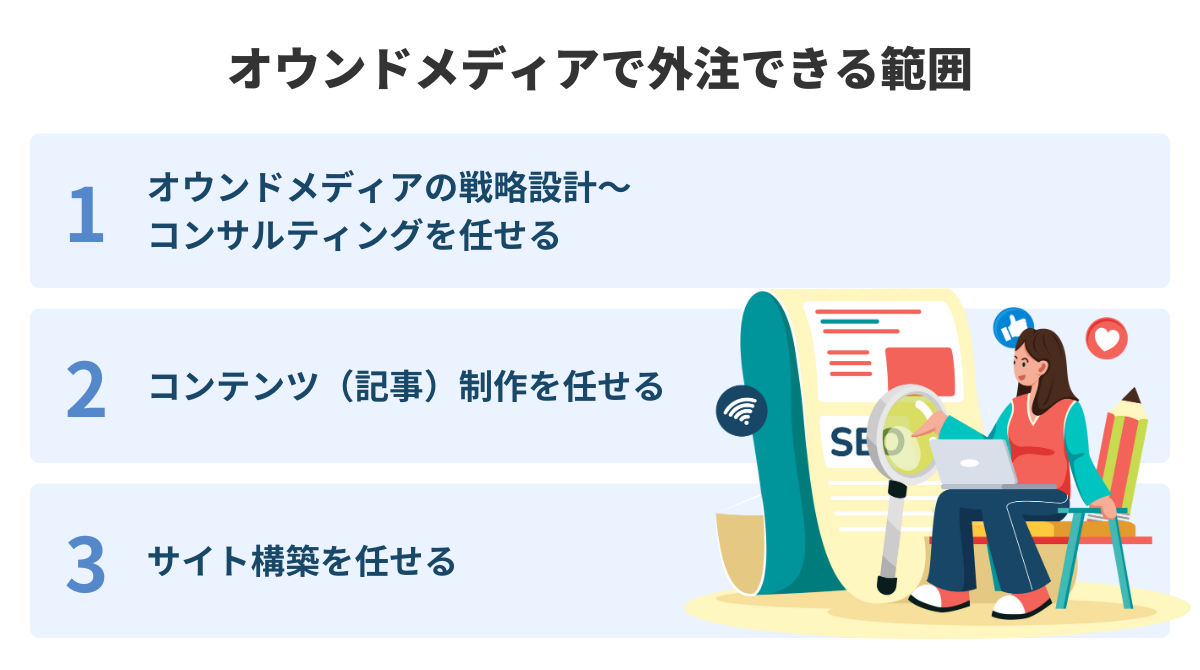

オウンドメディアで外注できる範囲と費用相場は?

オウンドメディアは基本的にほぼすべてを外注することができますが、基本的には下記の3つに分けられます。

これらすべてを一気通貫で依頼する、もしくは社内で賄えない業務のみを外注することも可能です。

まずは、外注に任せられる具体的な範囲を、費用相場と併せて見ていきましょう。

<オウンドメディアで外注できる範囲>

1 オウンドメディアの戦略設計~コンサルティングを任せる

1つ目は、オウンドメディアの戦略設計から、立ち上げ後のコンサルティングまでを任せるパターンです。

コンサルティングを依頼する場合の費用の目安は、1~2ヵ月目は初期調査・戦略設計の初期費用として150~200万円、3ヵ月目以降はコンサルティング費用として月額20~50万円ほどです。

<オウンドメディアの戦略設計・コンサルティングの費用相場と依頼項目>

| 期間 | 1~2ヵ月目 | 3ヵ月目(立ち上げ)以降 |

|---|---|---|

| 費用相場 | 総額150~200万円 | 月額20~50万円 |

| 概要 | 戦略設計 | コンサルティング |

| 依頼項目 |

|

|

オウンドメディアの戦略設計の肝は、そのメディアによって達成したいゴール(目的)を定めた上で、そこへたどり着くためにどのような手順を踏むのが良いのかを検討することにあります。

そこから、目的を達成するためにどういったユーザーを獲得するべきか、そのユーザーはどういう人たちで、どういうことに課題を感じているのかを調査するのをはじめ、該当する市場や競合も調査することで、主にオウンドメディアで解決すべき企業の課題を抽出します。

その上で、オウンドメディアにおけるペルソナやカスタマージャーニーなどを設計し、オウンドメディアのコンセプトを策定します。

また、SEO施策を実施するかも検討しつつ、どのようなコンテンツを制作していくかの方向性を定め、SEOを実施する場合はキーワード調査も併せて行います。

なお、戦略の段階では「何を持って成果が出たとするのか?」という最終的な目標を明確にすることが必要です。

目標が曖昧だと、コンテンツ公開後にセッション数やCV数などを計測しても、いつの間にか自社の利益につながらない数値を追ってしまうケースがあります。

そのため、自社内でオウンドメディアの戦略に精通している人がいない場合は、プロに外注したほうが良いでしょう。

ナイルは、オウンドメディアの戦略設計やSEOコンサルティングの実績が豊富です。

お客様が達成したい目的や課題をお伺いし、効率的に成果を出せるオウンドメディアの戦略をご提案しますので、専門家の知見が必要でしたらぜひご相談ください。

<参考記事>

オウンドメディアの設計を戦略から運用まで12ステップで解説

オウンドメディアのKPIの適切な設定方法を具体例を交えて解説

集客効果のあるペルソナの作り方

2 コンテンツ(記事)制作を任せる

次に紹介するパターンは、オウンドメディアのコンテンツ制作を依頼するケースです。

オウンドメディアの運用において、最も時間と手間がかかるのがコンテンツ制作になります。

費用の目安は1本3万円~としていますが、制作における難易度(専門知識が必要なジャンルの場合は高くなる)や、取材の有無によって変動するほか、外部の監修者やインタビューイーへの依頼、図解・イラスト制作が発生する場合も費用がかかってきます。

<コンテンツ制作における費用目安>

| 内訳 | 金額 |

|---|---|

| 原稿制作(1本) | 3~20万円 |

| 監修料・出演料(1名)

※ジャンルの難易度、ネームバリューによって異なる |

2万円~ |

| 図解制作(1点)

※簡単な表か、手の込んだイラストかによって異なる |

2,000円~ |

月々に制作するコンテンツのボリュームはオウンドメディアによってさまざまですが、特に立ち上げ当初はある程度のコンテンツ数を制作する必要があります。

社内でそのリソースを割くことが難しい企業は少なくないため、プロの制作者に任せるのがおすすめです。

コンテンツは記事(テキスト)や動画、漫画などさまざまありますが、ここでは主に記事を制作する場合についてご紹介しましょう。

まず、一般的な記事制作は次のような流れで行われます。

【記事制作の流れ】

テーマの決定

↓

構成案の作成

↓

原稿作成(取材・執筆)

↓

校正/校閲

↓

入稿

↓

公開

なお、SEO記事の場合は、テーマを決定する前にキーワード選定が行われます。

キーワード選定は、戦略設計に含まれる場合もありますが、コンテンツ制作の担当者が対応するケースもありますので、外注する前に確認しておきましょう。

記事制作は、ユーザーのニーズを満たすだけではなく、情報の正確さも確認しなければならない上、SEO記事の場合はその要件を満たす必要もあるため、さらに意識しなくてはならない点が増えます。

そのため、SEOを踏まえた記事制作のスキルがある編集者が制作を担当するのがベストといえるでしょう。

また、専門的な内容を含む場合は、記事に誤りがないかを確認する専門家の目も必要なため、制作本数が増えるほどリソースが膨らみます。

しかし、外注をすれば外部の専門家とのやりとりも含めて任せることができるので、コンテンツ制作による負荷は緩和されるはずです。

ただ、自社のコンテンツである以上、最終的な原稿チェック作業は社内で行う必要があります。

仕上がりをチェックする作業のリソースだけは確保するようにしましょう。

なお、プロの編集者がそろうナイルでは、多くの業種・業態に合わせたコンテンツ制作が可能です。

オウンドメディアの目的に沿って、企画~原稿作成まで一気通貫で行います。

コンスタントに記事制作をしたいけれど、そのリソースが十分でない場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

3 サイト構築を任せる

3つ目は、オウンドメディアのサイト構築を任せることです。

含まれる項目の例としては、下記の5つがあります。

WordPressなどCMSを利用したシンプルなデザインで良い場合は比較的安価で依頼できますが、完全にオリジナルのデザインを制作した場合は高額になる傾向にあります。

さらに、オウンドメディアの立ち上げ後は、サイトが正常に動き続けられるように保守運用の費用が月額でかかります。

<サイト構築における費用相場>

| 内訳 | 金額 |

|---|---|

| サイト構築費用 | 100~300万円 |

| 保守運用 | 月額1~5万円 |

Webサイトのデザインを自社で行えば費用を抑えられますが、特にSEOを行う場合はサイト構築も重要な評価対象になりますので、SEOに精通した人からのアドバイスが必要になるでしょう。

オウンドメディア運営を外注するメリットとは?

オウンドメディア運営を外注すると、主に下記の3つのメリットが得られます。

<オウンドメディア運営を外注するメリット>

メリット1 専門家の意見を取り入れられる

まずは、専門家の意見を反映しながらオウンドメディアの運営ができることです。

オウンドメディアの戦略では、目的を達成するための中長期的なロードマップを引き、目的に向かって地道な運用を行う必要があります。

当初の想定どおりにメディアが成長することは良くも悪くもあまりない上、長く運用する中で目的に対して有効な施策やコンテンツ制作ができているか、その道筋が見えなくなるケースも少なくありません。

そのため、もし社内にオウンドメディア運用のスキルをもった人がいない場合は、専門家であるコンサルタントを外注し、現在地と今後の方向性についてアドバイスを受けることで、目的に向かって効率的にメディアを成長させることができるでしょう。

また、企業のオウンドメディア運営においては、リード獲得を目的とする場合も多いため、集客にあたってSEOを行うことがあります。

SEOは情報のアップデートが多い分、古いSEO知識のままではうまくいかないことも多くありますので、最新のSEO知識があり、不定期に発生する検索アルゴリズムの変更などにも対応できる専門家が必要です。

社内にSEOの知見がない場合は、外注することで合理的に自サイトのSEOを進めましょう。

メリット2 コンテンツ制作の工数を大幅に減らせる

コンテンツ制作には多くの工数とリソースが必要になります。

特にオウンドメディアを立ち上げたばかりのフェーズは、記事数を増やして集客をしつつ、商品やサービス、ブランドの認知度を高めていかなければなりません。

専門家のアサインや、情報の確実性の確認など、クオリティの高い記事を作るためには編集スキルと多くの手間が必要になります。

しかし、外注をすれば、原稿の最終確認作業を除いたほぼすべての記事制作を任せることができます。

メリット3 制作本数を増やし、更新頻度を上げられる

外注によって、記事の制作本数を増やし、投稿の更新頻度を上げられる点もメリットのひとつです。

オウンドメディアを成長させるには、継続して記事を公開していく必要がありますが、ほかに抱えている業務もある中、工数の多い記事制作の本数を増やすことは簡単ではありません。

そこで、外注先のリソースを借りれば、多くの記事を長期的に制作することが可能になり、コンスタントに記事を更新できるようになります。

企業のオウンドメディアのコンテンツ制作で抱える課題は、リソース不足や質の担保など多岐に渡ります。

コンテンツ制作においてよくある課題と解決策については、下記の無料資料をお気軽にご覧ください。

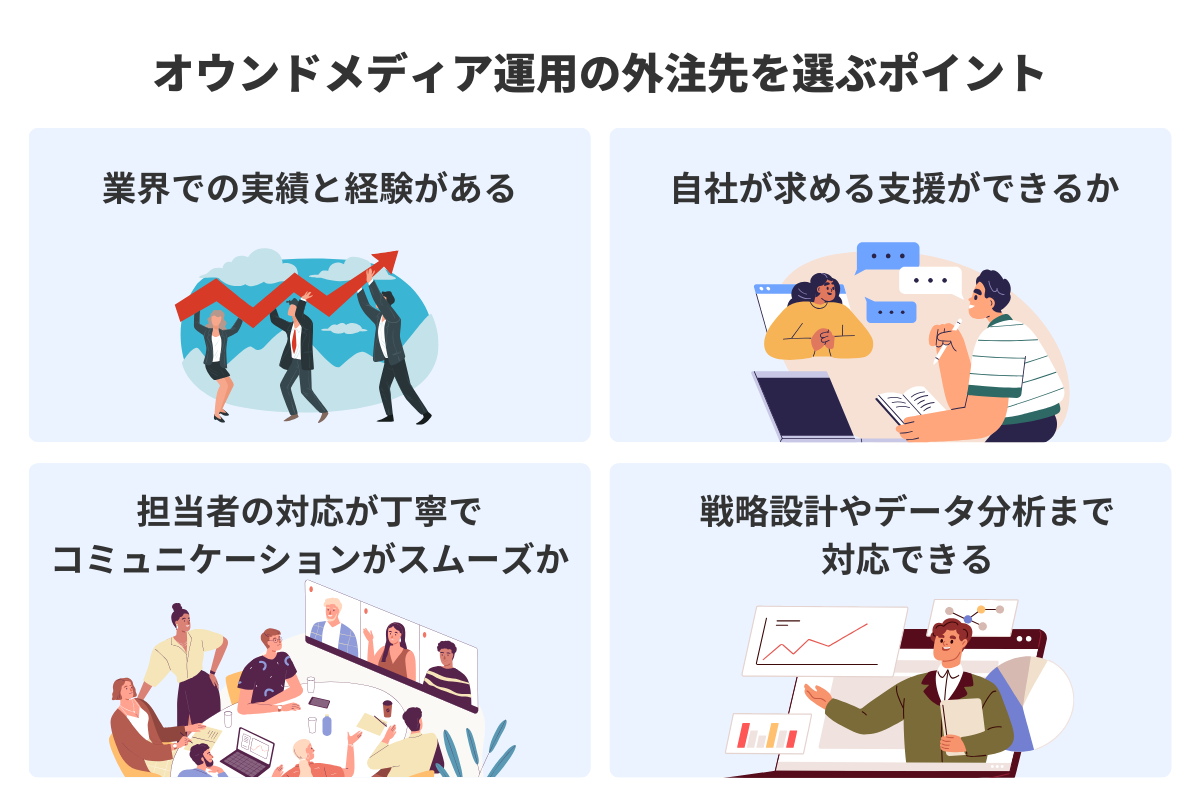

オウンドメディア運用の外注先を選ぶポイント

オウンドメディアの運用を外注するなら、どこに依頼するかを慎重に検討してから選定することが大切です。

ここでは、外注先を選ぶ上で大切なポイントを見ていきましょう。

<オウンドメディア運用の外注先を選ぶポイント>

業界での実績と経験がある

オウンドメディアの外注先には、実績があって経験が豊富な大手企業、あるいは比較的小回りがきく中小企業やベンチャー企業があります。

オウンドメディアの運営は長期に渡るプロジェクトですので、安定性を重視するならば、実績があって経験豊富な大手企業を選択するのがおすすめです。

安定性よりも、柔軟でスピーディな対応に重きを置く場合は、中小企業やベンチャー企業の選択が考えられます。

中小企業でもオウンドメディア支援を数多く担当している会社はありますので、まずは実績を確認すると良いでしょう。

また、両方のタイプの企業に声をかけて、初回相談時にオウンドメディア運営について意見を聞くと、より効果的に比較できます。

自社が求める支援ができるか

一口に「オウンドメディア支援」といっても、支援できる範囲は会社によって異なります。

例えば、オウンドメディアを立ち上げるにあたって、SEO施策を展開してリード獲得につなげたいという構想があるのであればSEOに強い支援会社に、SNSを起点に展開したいのであればSNSマーケティングに強い支援会社に、といったように、外注先に求めるスキルによって依頼する会社を選ぶことをおすすめします。

コンテンツ制作も同様に、医療や薬機法関連のコンテンツ制作が得意、といったジャンル特化型の制作会社も存在しますので、高度な専門性を求めるジャンルの場合はそういった会社があるかをリサーチするといいでしょう。

また、オールラウンドに対応している会社であれば、公開されている事例をチェックして、自社に似たジャンルの支援経験があるかを確認してみることをおすすめします。

ナイルでは、特にSEOの施策を中心としたオウンドメディア支援を強みにしています。

コンテンツ制作においては、医療系、金融系をはじめ、幅広いジャンルのコンテンツ制作の支援実績がございますので、お気軽にご相談ください。

担当者の対応が丁寧でコミュニケーションがスムーズか

オウンドメディアの外注先の担当者との相性も大切です。

質問に対する明確な回答や、打ち合わせ前後のやり取りから、依頼後の仕事ぶりを推測することはできるでしょう。

企業の規模にかかわらず、担当者が親身になって取り組んでくれる外注先を選ぶことをおすすめします。

戦略設計やデータ分析まで対応できる

外注先には、できればオウンドメディアの戦略設計から、公開後のデータ分析による効果測定・改善提案まで担当してくれる会社を選んだほうが良いでしょう。

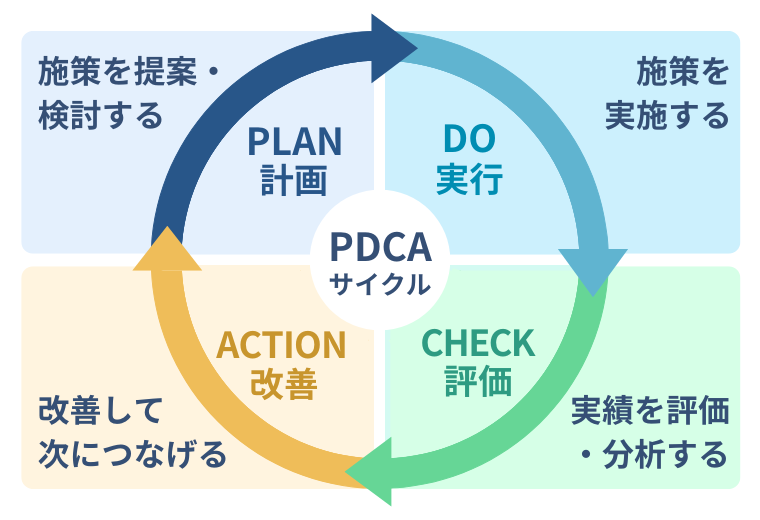

オウンドメディアで必要なのは、合理的な戦略を設計し、それに沿ってコンテンツを制作し、公開後にデータ分析による効果測定を行ってPDCAを回していく…という一連のサイクルです。

それを一気通貫で任せられる外注先がいればベストといえます。

なお、ナイルではオウンドメディアの戦略からコンテンツ制作、データ分析による効果測定・改善提案まですべてお任せいただけます。

コンサルタントとコンテンツ制作者が密に連携をとるため、戦略とコンテンツ制作の整合性を取りながら効果的にオウンドメディア運用を進められる点は、大きなメリットです。

戦略設計の段階から外注先をお探しでしたら、ぜひナイルにご相談ください。

オウンドメディアの外注で成功した事例

オウンドメディアの外注による成功事例として、ナイルが支援した企業の事例を3つ紹介します。

順に見ていきましょう。

<オウンドメディアの外注で成功した3つの事例>

1 後発オウンドメディアで月10万セッション達成 | 第一生命保険株式会社

まず紹介するのは、第一生命保険株式会社のオウンドメディア「ほけんの第一歩」の事例です。

生命保険の基礎知識や選び方などを発信する同メディアは、人の健康やお金に関するYMYL(Your Money or Your Life)領域に該当するため、ほかのジャンルに比べGoogleからの評価基準が厳しい上に、知名度の高いライバルがいる中で集客する必要がありました。

そこでナイルは、元々ある同社の認知度を強みとして、次の施策を開始します。

<ナイルが行った施策>

- メディアに合ったKPIを設定

→キーワードごとに期待できる検索順位、月間セッション数の推移などを提示する - CVを見込めるキーワードを選定

→問い合わせ・資料請求などの評価軸を設けて優先度を付ける - クオリティを重視した記事制作

→SEOを取り入れつつ、専門的で正確な知識をわかりやすく伝える

結果として、開設から6ヵ月で月10万セッションを達成し、社内で「今さらアピールするほどでもない」と考えていた商品にニーズがあるとわかるなど、新たな価値の発見につながりました。

本事例は下記の記事で詳しく紹介していますので、ご一読ください。

2 戦略設計からコンテンツ制作を依頼 | 松尾産業株式会社

松尾産業株式会社は、塗装原材料や自動車部品をメインに、製造業向けの商材を扱う商社です。

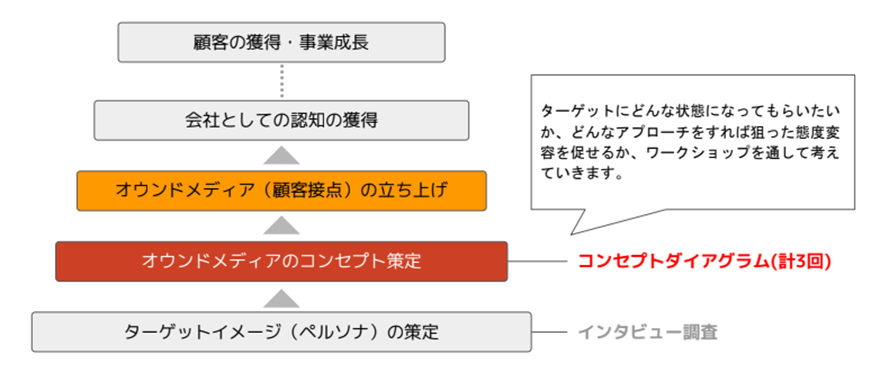

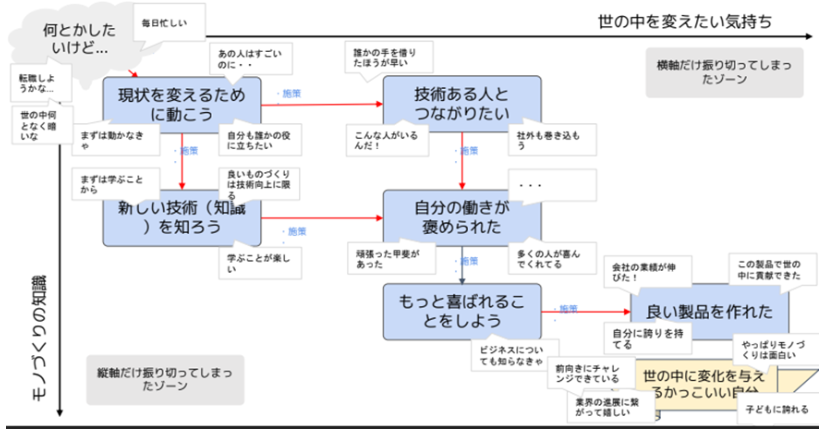

同社は、製造業の技術者やかかわる人とつながりを持つために、オウンドメディア「PEAKS MEDIA」の運営に着手しました。

最初にペルソナを設計した後、オウンドメディアのテーマやコンセプトを決める際に行ったのが、ユーザーが目標を達成するまでの行動や体験を図にする「コンセプトダイアグラム」の作成です。

また、社内のさまざまな職種の社員10人以上で提供する価値の共通認識を下記のように作り、メディアの方針を一貫できるよう努めました。

その結果、読者からは「かっこいい」「面白い」といったポジティブな反応を得るメディアを完成させています。

本件の詳細は下記の記事で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

3 ローンチから3年で月間200万セッション達成 | 株式会社トライアルカンパニー

ディスカウントストアとスーパーマーケットの複合店舗であるスーパーセンター「トライアル」を展開する株式会社トライアルカンパニーは、オウンドメディア「トライアルマガジン」を運営しています。

同社は当初、メインの情報発信をチラシで行っていましたが、新聞の購読率が下がっている状況を課題と感じ、新たな顧客接点のチャネルとしてオウンドメディアの立ち上げを決意しました。

オウンドメディア運営で意識したのは、働きながら家事や育児に励む、忙しいユーザーの生活が少しでも楽になるノウハウ、そしてそのような人たちがトライアルで買い物することの利便性を伝えることです。

具体的には、下記のような施策を実施しています。

<ナイルが行った施策>

- トライアルの利便性や商品にまつわるストーリーを伝える、CVを意識したコンテンツの制作

- 新規顧客を獲得するため、質の高さを意識したSEOコンテンツ制作(公開した記事のリライトやタイトル修正も含む)

- 季節ものの記事は旬が来る前にアップデートし、最新の情報に切り替える

ローンチ後は半年足らずで17万クリックされた記事が発生し、立ち上げから3年で200万セッションを達成しています。

「トライアルマガジン」の事例は下記の記事で詳しく紹介しているので、ご一読ください。

オウンドメディア運用を外注先する際の注意点

オウンドメディアを外注するメリットはさまざまありますが、いくつか注意点もあります。

外注する前に、把握しておきたいことをご紹介しましょう。

<オウンドメディア運用を外注する際の注意点>

オウンドメディアの運用知識を持つ

オウンドメディアの運用を外注するにあたっては、発注側もオウンドメディアについての知識を持っておいたほうがいいでしょう。

オウンドメディア運用の全体の流れや、オウンドメディアのメリット・デメリットなど、最低限の知識と現在の状況を把握しておくことをおすすめします。

オウンドメディアについてある程度知識があれば、外注先との認識のすり合わせがスムーズになるほか、的確な指示や質問ができるようになり、メディアの成長速度にも好影響が出る可能性があります。

外注先との情報共有に時間がかかることを理解する

外注先と連携してオウンドメディアを運営する場合は、自社の情報や特徴を外注と共有していく必要がありますが、外注先のスタッフはそもそも依頼先の細かい情報は持ち合わせていません。

そのため、自社にまつわる情報の共有には一定時間がかかると思ってください。

オウンドメディアの戦略設計にあたっては、「自社がどのような会社で、業界の中でどのような立ち位置なのか」「自社の強みは何なのか」「自社と業界それぞれの課題は何か」といったことを伝えるのは必須になります。

また、コンテンツ制作にあたっても、自社のアピールしたい点やNGな表現などを、記事を作りながらでも共有していく必要があるでしょう。

オウンドメディアの目的やターゲット/ペルソナを伝える

これは主にコンテンツ制作のみを外注するときの注意点ですが、オウンドメディアの目的(ゴール)やターゲット/ペルソナはキックオフの段階で必ず伝えましょう。

実際、記事のテーマさえ与えられれば記事自体を作ることはできますが、その記事を作る目的や誰に向けて作るのかがわからなければ、コンテンツ制作者は何を意識すれば良いのかがわからず、的を射たコンテンツに仕上げることができません。

記事制作にあたっては、見ている方向、目指すところがすべて同じでないと、理想の成果を得ることはできないことを常に意識しましょう。

また、運用していく中で、オウンドメディアの方針やターゲットを変更する必要が出てくることも稀にあると思います。

変更自体は悪いことではありませんが、短いタームでコロコロ変わるのは、あまりおすすめしません。

もし方針の変更をしたい場合は、なぜそのような判断に至ったのか、その背景を外注先に説明し、相談の上で決定するようにしましょう。

社内・社外の動きは適宜外注先に伝える

自社でしか把握できない情報は、可能な限り外注先へ伝えましょう。

例えば、社内・社外でのオウンドメディアの評判は外注スタッフのモチベーションにつながるため、なるべくどのような反響があったかについては伝えることをおすすめします。

また、オウンドメディアと直接関わらないと思えても、社内の方針変更などがあった場合はコンテンツ制作に影響が出る可能性は少なくありません。

社外秘の機密情報を除き、差し支えない範囲で方針変更の内容は共有すると良いでしょう。

なぜかというと、そういった社内の動きに対して、外注先の担当者が社内にはない視点で提案に活用してくれることもあるからです。

「社内で今こういう動きがあるんですよね…」といった雑談のような会話から、オウンドメディアの活用アイディアが生まれることも少なくありません。

そのため、最低でも月1回は定期的なミーティングを行い、依頼主と外注先で現状を踏まえた改善案について認識をすり合わせたり、近況を報告したりする機会が必要です。

社内の確認工数はどれくらいかかるかを伝える

コンテンツ制作を外注する場合は、原稿の納品日がある程度決まっています。

制作者は納品日から逆算してスケジュールを組むため、制作プロセスのどこかで遅延が発生すると、全体の作業に影響します。

よくあるのが、依頼主の確認工数について外注が把握しておらず、想像以上に時間がかかって納品日に間に合わなくなるというものです。

しかし、1回の確認にどれくらいの日数が必要で、修正は何回行うのかといった、自社内での確認作業にかかる工数を事前に申し送りしておけば、外注先はそれを踏まえてスケジュールを組めます。

結果として、コンスタントな記事更新につながるでしょう。

外注先を信じる

オウンドメディアは、立ち上げてすぐに成果が出るものではなく、長く運用することで徐々にコンテンツという自社の資産が蓄積し、求める成果につながっていくものです。

メディアの性質によっても異なりますが、軌道に乗ったと感じるのは立ち上げから2~3年経ってからということも少なくありません。

あきらかな成果が出ていない立ち上げ当初は、関係性も深まっていないことから、本当にこの外注先で大丈夫なのか…と不安になり、外注先からの提案や完成したコンテンツに対して口を出したくなることもありえます

ただ、外注先が誠実に対応してくれている会社であれば、ひとまずは外注先を信じて、一定期間は焦らずに様子を見ましょう。

そうすることで、1年経った頃にはそれまで地道に作ってきたコンテンツが真価を発揮しはじめているはずです。

オウンドメディアのコンテンツ制作を外注する際の流れ

最後に、ナイルが実際に行っているオウンドメディアの記事制作の流れを見ていきましょう。

ここではSEO記事を例として、コンテンツ制作に必要な工程を紹介します。

1 キーワードを選定

SEOコンテンツを作る場合は、キーワードごとの検索ボリュームなどを調査しながら、対策キーワードの選定を行います。

キーワードごとの検索ボリュームや現状のセッション数・CV数を分析し、上位表示を獲得していきたいキーワード、すでに効果が出ていてさらに順位を上げたいキーワードなどを中心に選定を進めます。

このようなキーワードの選定方法は下記の記事で解説していますので、ぜひご覧ください

<参考記事>

【真の成功を目指して】SEO成功のための5つのキーワード選定法

2 構成案を作成

記事のテーマ/キーワードが決まったら、構成案の作成に進みます。

構成案はあくまでも骨子のため、主にタイトルや見出し・小見出しがそれぞれどのような内容になるのかといった大枠を明示する形になるでしょう。

原稿ではないので、細かい情報は書かれていませんが、記事の全体像はこれでだいたいわかるはずです。

もしそこで記事のイメージができない場合は、外注先にもう少し内容を具体的に提示してもらうなど、原稿が仕上がってから認識の齟齬が起こらないようにすり合わせをしましょう。

SEOコンテンツの場合は、検索者のニーズに合った構成にすることがマストになりますので、構成の大枠を逸脱する(自社の都合の良いように作る)ことができません。

SEOコンテンツでは、自社が伝えたいことよりも、検索者の課題を解決したり、疑問を解消したりすることが主目的となります。

その範囲内でCVにつなげるためにどのような構成になるのか、という視点でチェックしてください。

3 コンテンツの制作

構成案のすり合わせが完了したら、外注先は原稿作成に入ります。

その際、可能であれば原稿執筆にあたってのマニュアルを作成しておくと、依頼主と外注先の双方にとってメリットが多いでしょう。

<マニュアルを共有するメリット>

- メディア全体のトンマナがそろえられる

- 原稿の修正箇所が減る

マニュアルには、下記のような内容を載せるのが一般的です。

<指示書・マニュアルに載せる内容例>

- トンマナ(「です・ます」調or「である・だ」調などの文体、避けたい表現など)

- 表記の統一

- 情報を引用する際の記載ルール

これらのルールはコンテンツを作っていく中で追加することも可能です。

コンテンツ制作に携わるスタッフ全員が共有できるように、ルールが追加されたら周知するなどして漏れがないようにしましょう。

4 校正/校閲

外注先の原稿が完成すると、自社内で原稿チェックをすることになります。

誤字脱字や、事実関係の誤りといったところは、外注先で校正を済ませている場合がほとんどですが、自社に関わる部分に誤りがあると自社の信頼を失う恐れがあるため、念入りにチェックしましょう。

変更すべき箇所は外注先へ修正依頼をしてください。

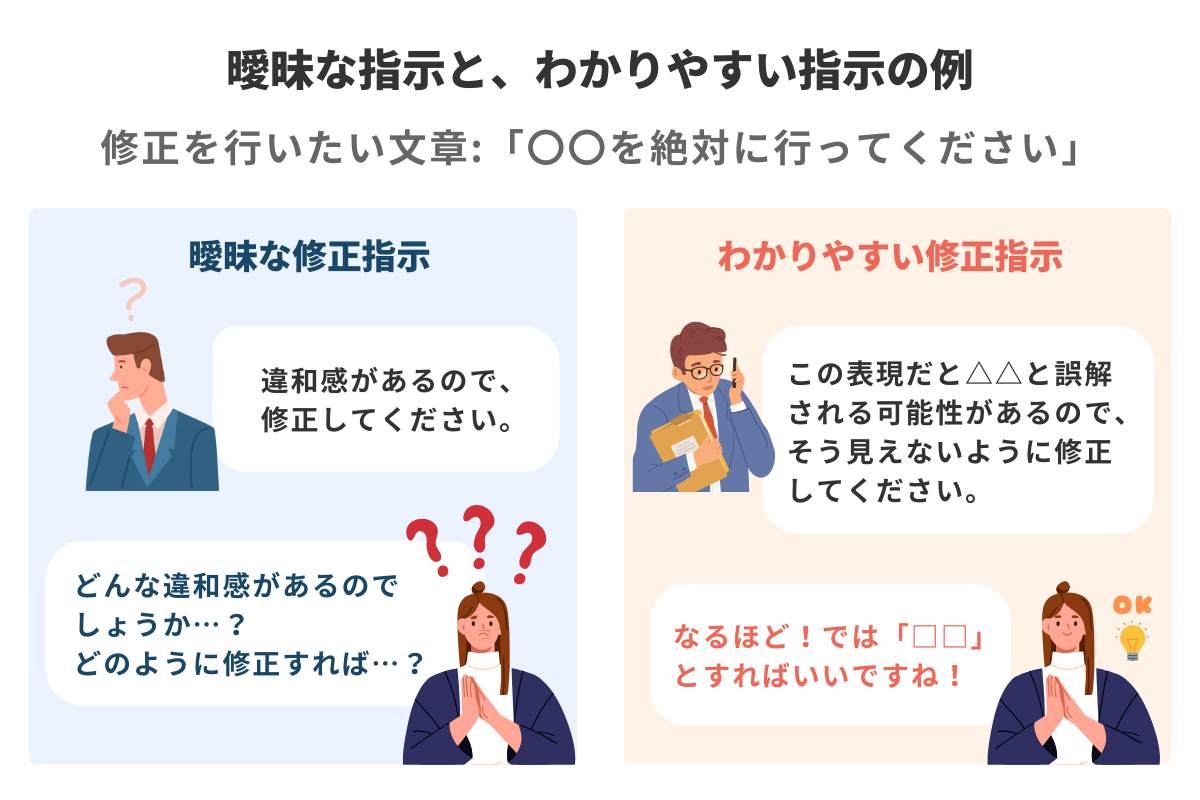

その際、どのように修正してもらいたいかを伝えると、外注先が修正すべき理由を理解しやすくなります。

修正内容については、なるべく具体的にコメントするようにしましょう。

単純な誤字脱字ではなく、表現や文章を変更してほしい場合、ただ「修正してください」だけ伝えると、外注側は「どのように直せば…?」となってしまいます。

求めている形に修正してもらうには、「どういった方向で修正してほしいのか」も伝えると、校正のやりとりがスムーズになるでしょう。

5 入稿作業

原稿が完成したら、入稿作業に進みます。

WordPressなどのCMSを利用している場合、この部分も外注先に任せるなら、原稿作成時と同様にマニュアルを用意しておくことをおすすめします。

マニュアル作成はサイト構築を担当する制作者に依頼すると良いでしょう。

<入稿のマニュアルに記載する内容例>

なお、CMSに投稿してプレビューをチェックする場合は、閲覧数の多いデバイスでの見え方を主にチェックするようにしましょう。

コンテンツのジャンルにもよりますが、B to Bのオウンドメディアの場合はPC、B to Cのオウンドメディアの場合はスマートフォンで読まれることが多くなります。

6 公開

自社内でプレビューの最終チェックをしたら、記事を公開します。

公開されたら、挙動に問題ないか確認するようにしてください。

効果検証を外注先に依頼している場合でも、どの記事がどれくらい閲覧されているかは、日々Google Analyticsで確認するようにしましょう。

日によって数値が大きく変動することは少なくありませんので、なぜその記事が変動したのかを自社でも検証することをおすすめします。

場合によっては効果検証について外注先に問い合わせても問題ありません。

日々の数値を見ておくと、外注先から効果検証の結果や改善提案を受ける際に、同じ目線で話すことができ、オウンドメディアを効率的に成長させることにもつながるでしょう。

オウンドメディアの制作を外注して、継続的に運営する仕組みを作ろう

オウンドメディア外注のメリットは、専門家の意見を取り入れられる点や、コンテンツの制作工数を減らして更新頻度を上げられる点にあります。

外注するにあたっては、費用がかかったり、自社のことを理解してもらう労力が必要だったりなど、自社で内製する場合よりも大変な面はありますが、それを上回るメリットがあるのも確かです。

オウンドメディアの目的を達成するために、効率的に、継続的に運用していける体制はどういう形かを検討し、外注するかどうかを決めましょう。

ナイルでは、オウンドメディアの戦略設計からコンテンツ制作、効果測定・改善提案まで、一気通貫で支援することが可能です。

これまで支援した企業は2,000社以上、幅広い業種に渡る実績をもとに、成果を出すオウンドメディアを目指して丁寧にサポートいたします。

「何を外注したらいいのかわからない」「とりあえず相談したい」という場合は無料相談も用意しておりますので、お気軽にご連絡ください。

オウンドメディアの立ち上げ・運用をプロが支援します

ナイルが提供するオウンドメディア支援サービス、記事制作・コンテンツ制作代行を詳しく紹介しています。「見積もりが欲しい」「オウンドメディアを作っていいか不安」とお考えでしたら、お気軽に無料相談をお申し込みください!