【Googleの検索上位にする方法】具体的な対策と成功事例

Google検索からの流入を増加させるためには、検索結果での上位表示が必須ですが、それは簡単なことではなく、押さえておくべき対策が多くあります。

ここでは、Google検索での順位を上げるために行うSEOの具体的な方法を解説。

施策によって順位向上に成功した事例や、上位表示を妨げるポイントなどを紹介します。

自社サイトのGoogle検索順位を改善したい方へ

本資料では、Google検索でページを上位表示させる方法や検索エンジンが順位を決める判断基準について解説しています。「リライトしているが、一向に順位が上がらない」「サイトやコンテンツを診断して欲しい」といったお悩みやご要望がありましたら、お気軽に無料相談をご利用ください。

目次

Googleの検索順位が決まる仕組み

Google検索の上位とは、Googleで特定のキーワードを検索した際に、検索結果の1ページ目に表示されたWebページを指します。

Google検索は、ユーザーが必要な情報を効率良く見つけられることが基本方針。

そのため、検索上位に表示されるページは、Googleが「ユーザーにとって有益で信頼できると判断したもの」と考えられます。

そんなGoogle検索で上位にするポイントを知るためには、まず検索エンジンの基本的な仕組みを正しく理解しましょう。

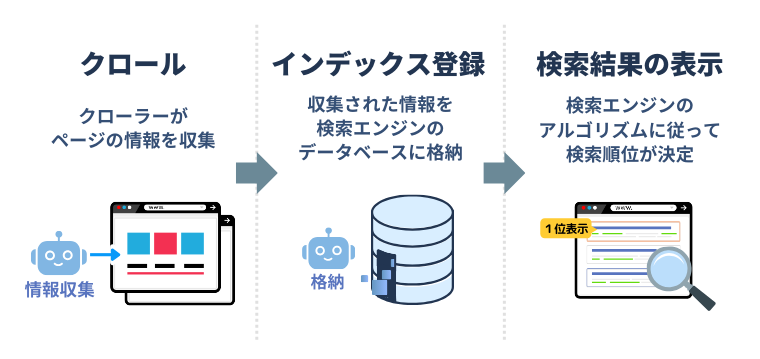

<Google検索で順位が決まる仕組み>

1 クローラーがWebページの情報を収集

Googleは、世界中のWebサイトを「クローラー」と呼ばれるボットで巡回(クロール)し、情報を収集しています。

このクローラーが、Webサイト全体の構造や各ページの内容を確認しながら情報を収集する作業を「クローリング」と呼び、検索エンジンがWebサイトを理解し、検索結果に表示するための第一歩です。

<参考記事>

クローラーとは?意味や役割を検索エンジンの仕組みとともに解説!SEO対策も!

2 検索エンジンのデータベースにインデックス登録

次に、クローラーがWebサイトから収集したページの情報を整理し、それを検索エンジンのデータベースに保存します。

これらの一連の作業を「インデックス」と呼びます。

このインデックスされた情報を呼び出し、検索キーワードとの関連性やコンテンツの質などを基に順位づけされたものが、Googleの検索結果ページです。

<参考記事>

インデックスとは?確認方法とSEO上の効果

3 検索順位の決定

Googleは、インデックスされた多くのWebページを評価し、その順位を決定します。

この評価基準を「アルゴリズム」と呼びます。

理論上は、この評価基準に合わせてWebページを最適化すれば上位表示できるはずですが、Googleはアルゴリズムの詳細を公開していません。

さらにGoogleは、年に数回、検索アルゴリズムに大規模な変更を加える、Googleコアアルゴリズムアップデートを実施しているほか、日々細かなアップデートも行われています。

そのため、短期的なアルゴリズムの変化に振り回されず、コンテンツの品質を重視し、長期的視点でSEOに取り組むことが重要です。

<参考記事>

【2025年最新】Googleの検索アルゴリズムの仕組みやSEOとの関係性をわかりやすく解説

Google検索上位を目指すために、押さえておくべきポイント

検索結果の順位はGoogle独自のアルゴリズムによって決定されるため、「こうしたら絶対に1位になれる」といった方法はありませんが、上位表示させるために押さえておくべきポイントはあります。

ユーザーにとって価値のあるWebページを作るために欠かせないポイントなので、詳しく見ていきましょう。

<Google検索で上位表示を目指すために押さえておくべきポイント>

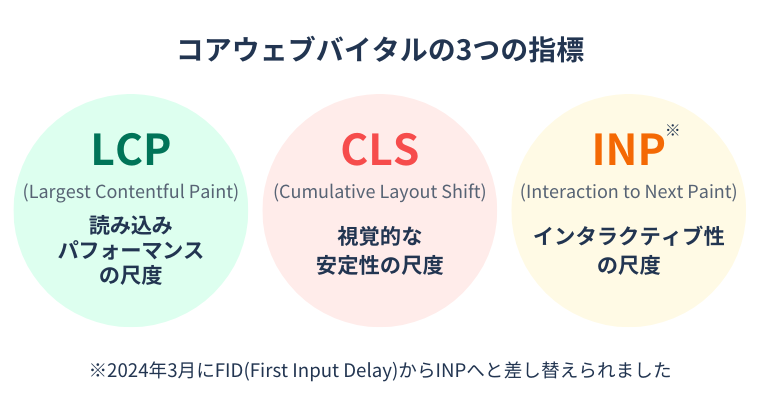

Needs Metを理解する

Needs Metとは、Googleの検索品質評価ガイドラインにある評価概念のひとつで、ユーザーの検索ニーズを満たしているかどうかを評価する指標で、近年は特に重要視されているポイントです。

Needs Metを考える際に重要なのは、検索意図を満たす情報量です。

例えば、「SEO 費用」というキーワードに対して、SEOの費用に関する内容は全体の10%程度(=1,000文字)程度の、SEO全般の解説を網羅した1万字のコンテンツにするのと、内容をSEOの費用に絞った3,000字のコンテンツにするのとで、どちらのほうが検索エンジンから評価されやすいでしょうか?

おそらく、現状では後者のSEOの費用に内容を絞ったコンテンツのほうが、ユーザーの検索意図を満たす情報量が多いと判断され、検索上位に表示される可能性が高いでしょう。

もちろん、これはキーワードにもよるので一概にはいえないため、該当キーワードで上位表示されているコンテンツを確認した上で判断していただきたいですが、「検索意図を満たす情報量」を意識してコンテンツを制作してください。

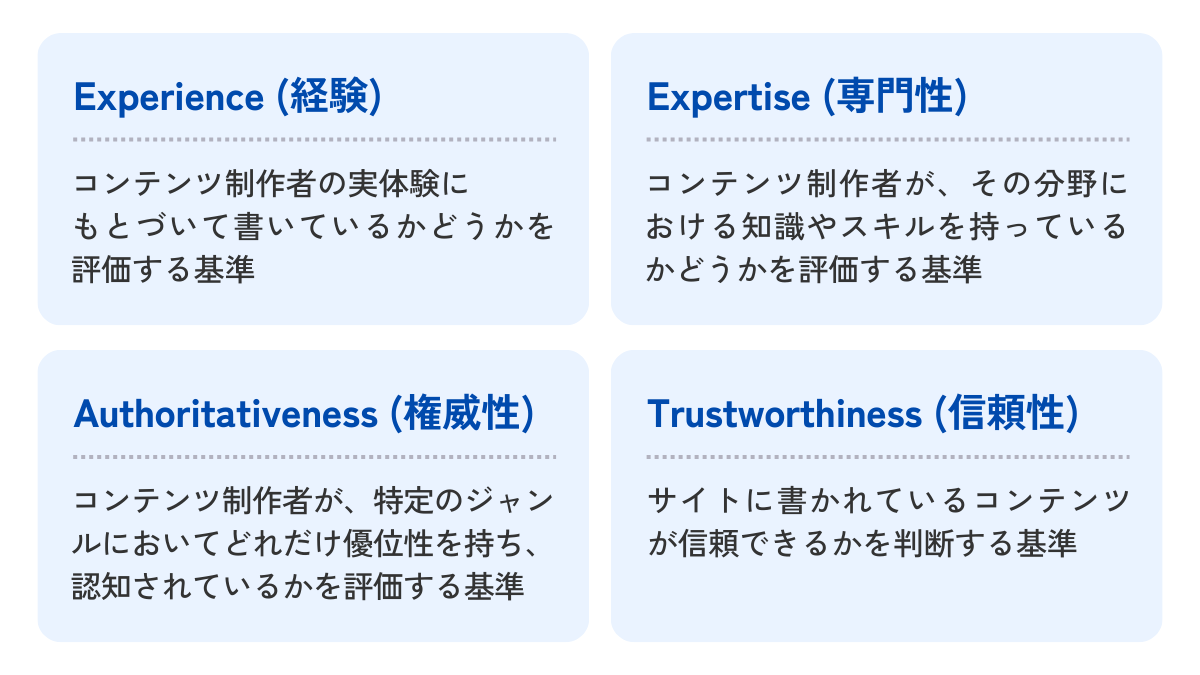

E-E-A-Tを満たす

E-E-A-Tは、Googleの検索評価ガイドラインで定義された良質なWebサイトを評価するための基準で、「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を取った名称です。

<E-E-A-Tの各指標の概要>

Googleは、良質なコンテンツかどうかを判断する際、「経験や専門性に基づいたコンテンツになっているか」「権威性や信頼性があり、ユーザーが安心して参考にできるか」といった点を重視しています。

そのため、コンテンツを制作する際、ひいてはWebサイトを運営するにあたっては、これらの基準を満たすことを意識しましょう。

E-E-A-Tを意識したコンテンツ制作は、Google検索での評価向上だけでなく、ユーザーに対する信頼感を高めるためにも不可欠です。

<参考記事>

【徹底解説】E-E-A-Tとは?SEOにおけるGoogleの評価基準やその対策を紹介

UI/UXを最適化する

UI(ユーザーインターフェース)はWebサイトの「見た目」や「操作性」を指し、UX(ユーザーエクスペリエンス)は「使い心地」や「体験」を表します。

UIの観点では、ユーザーがWebサイトを利用する際、見やすくて操作しやすいサイトになっているか、求める情報がどこにあるのか瞬時に判断できる構造になっているか、といった点が重要です。

一方、UXの面では、ページの読み込み速度を速くすることや、モバイル端末での表示の最適化といったことが求められます。

つまり、ユーザーにストレスを与えない快適なサイト環境を整えることが、UI/UX最適化の鍵なのです。

良質な被リンクを獲得する

外部のWebサイトに設置された自サイトへのリンクを被リンクといいます。

獲得した被リンク数が多いということは、それだけ多くのWebサイトから信頼され、有益な情報源として認めていることを意味し、E-E-A-Tにおける「権威性」を高めることにもつながります。

しかし、被リンクは単に数を増やせばいいわけではありません。

不自然に大量の被リンクを増やしたり、関連性の低いWebサイトからの被リンクが多かったりすると、むしろGoogleからの評価を下げてしまう可能性があるほか、被リンクの売買はペナルティの対象となっているので絶対に避けましょう。

良質な被リンクとは、自サイトと関連のある、外部の信頼されているWebサイトからのリンクです。

自サイトよりも権威性の高いサイトからのリンクだとより良く、ベストな被リンク元は官公庁など公的機関のサイトといわれています。

そういった良質な被リンクするためには、自社の専門性を活かした独自の情報を発信することがポイント。

ユーザーや業界関係者にとって価値のある情報を提供することで、自然に信頼性の高い被リンクを獲得できるようになるでしょう。

Googleガイドラインを把握する

Googleでは検索エンジンのアルゴリズムを公開していませんが、検索上位を目指す際に役立つ公式ガイドラインを公開しています。

<Googleの代表的なガイドライン>

- Google検索セントラル:SEOに関する多くの情報が掲載されているGoogle公式サイト

- Google General Guidelines(Google検索品質評価ガイドライン):検索エンジンの品質を外部メンバーに評価してもらうための評価方法を説明した資料

Google検索の上位を目指すには、これらのガイドラインを理解し、Googleの検索基準に沿ったコンテンツや施策を実施することが必要不可欠です。

Google検索の上位を目指すために必要なコンテンツ制作方法

次に、Google検索の上位表示を目指せるコンテンツを制作するにあたって、どのような点を意識したほうがいいかを解説しましょう。

<Google検索の上位を目指すコンテンツのポイント>

適切な対策キーワードを選定する

検索上位を目指したコンテンツを制作する際は、適切な対策キーワードを選定しなければ、検索順位はなかなか上がりません。

企業が運営するWebサイトなら、自社の商品やサービスを購買してもらうことがゴールになるはずですので、それが期待できるユーザーが検索しそうな関連キーワードを選定しましょう。

ただ、自社の商品やサービスに関連するキーワードであっても、検索結果の結果が政府のサイトやニュース記事で占められるキーワードを狙っても、一般企業のWebページを上位にするのは至難の業です。

そのため、選定する際は必ずそのキーワードの検索結果を確認し、上位表示できる可能性について見極めましょう。

また、キーワードはいくつかのカテゴリに分けて選定することもポイント。

例えば、Webマーケティングに関するサイトなら、次のように分類されます。

<Webマーケティングのキーワード分類例>

- SEO

- サイト改善

- 広告

- SNS

このように整理した上で、各カテゴリでキーワードを選定し、コンテンツ制作を進めましょう。

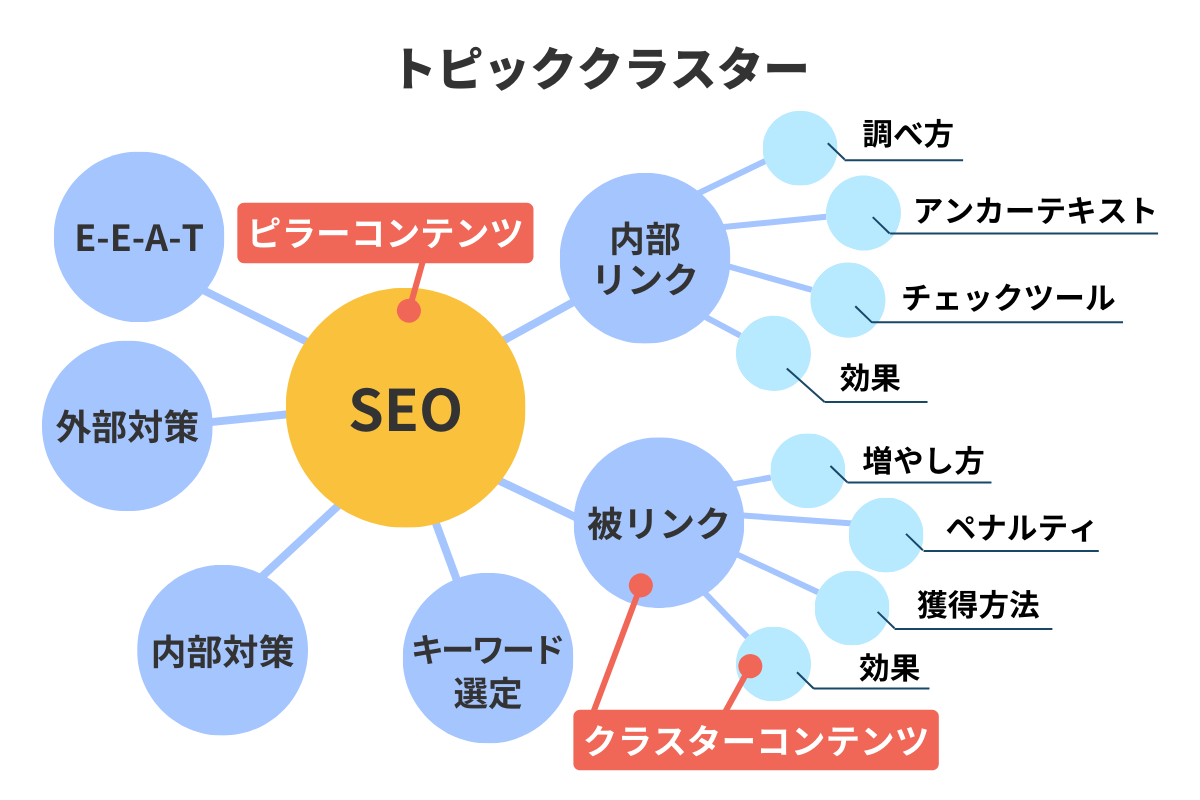

なお、このようなキーワードを整理して選定する方法と似た、「トピッククラスター」という概念もあります。

トピッククラスターとは、メインとなるコンテンツ(ピラーコンテンツ)を核に、それに関連するコンテンツ(クラスターコンテンツ)をリンクでつなぎ、検索エンジンからの評価を向上させる施策のこと。

個別のコンテンツで順位を上げるのではなく、関連するコンテンツを複数作ることでサイトの専門性が高まり、Googleから信頼を得ることで全体の順位を上げていく戦略と考えてください。

<トピッククラスターの概念図>

トピッククラスターについては、下記の記事で詳しく解説しています。

<参考記事>

【超具体的に解説】トピッククラスターとは?作り方を4ステップで解説

対策キーワードの検索意図を満たす

キーワードに対するユーザーの検索意図を満たしていないコンテンツは、基本的に検索上位になることはありません。

仮に上位表示されて、ユーザーがWebページへ流入しても、知りたい情報がない、もしくは少ないため、離脱されてしまうでしょう。

ユーザーのページ内での滞在時間が短くなると、ユーザー行動が良くないサイトだと検索エンジンから判断され、検索順位に悪影響を及ぼす可能性もあります。

そのため、キーワードに対するユーザーの検索意図を理解し、それを満たすコンテンツを作ることが不可欠です。

専門性の高いコンテンツを作る

Googleのガイドラインでは、テーマやジャンルにおいて権威性と信頼性を備えた専門性の高いコンテンツが重視されています。

検索エンジンから専門性の高いコンテンツを多く発信しているWebサイトであると認識され、評価につなげるためには、取り上げるテーマを絞り、その道の専門家が監修する情報を発信していくことが不可欠。

また、制作にかかわった専門家の経歴や実績を掲載することも、専門性の高さをアピールする上で有効です。

一次情報を盛り込む

一次情報とは、コンテンツ制作者が持つオリジナルのノウハウや経験、知識など、他者には提供できない独自の情報を指します。

<一次情報の具体例>

- コンテンツ制作者の実体験

- 独自で取ったアンケート回答

- 専門家が自身の知見をもとにした解説

- 自社の実績や成功事例

一次情報を盛り込むことはE-E-A-Tを満たす上でも重要で、独自の情報がなければ他サイトと差別化するのは難しいといえるでしょう。

タイトルとメタディスクリプションを最適化する

タイトルやメタディスクリプションは、検索エンジンがページの内容を把握するために重要なのはもちろん、検索結果を見たユーザーが、そのページを閲覧するかを決める際にも大きく影響するところです。

そのため、タイトルにキーワードを含めるのはもちろん、メタディスクリプションと併せて、ユーザーが「このページを見れば、自身の課題が解決できる」と一目でわかるものにしましょう。

また、公開済のコンテンツにテコ入れして検索上位を目指す際も、タイトルとメタディスクリプションを調整するだけで改善されることも少なくありません。

<参考記事>

SEOに効果的なタイトルの付け方6つのポイント

メタディスクリプションとは?SEOで成果の出る書き方や文字数を完全ガイド

見出しに対策キーワードを含める

Webページの情報を収集するクローラーは、h2やh3などの見出しタグを手がかりに、コンテンツの内容を判断します。

そのため、見出しに対策キーワードを含めることで、検索エンジンのクローラーにテーマを的確に伝えることができるでしょう。

例えば、「SEO」というキーワードで対策する場合、見出しに「SEO」を含めることで、この記事はSEOについて書かれていることをクローラーに伝えられます。

ただし、見出しにキーワードを含めたいがために、不自然な日本語にならないよう注意が必要です。

見出しの言葉がおかしいことによってユーザー行動に悪影響が出て、検索エンジンからの評価が下がるリスクもあるため、あくまでも読みやすくわかりやすい見出しにすることを最優先にしましょう。

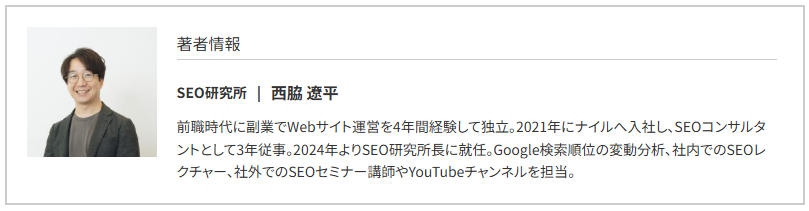

監修者や著者の情報を入れる

Googleは、コンテンツを評価する基準として権威性や信頼性を重視しています。

そのため、監修者や著者の実名と肩書、プロフィール(経歴や著書の紹介など)、個人のSNSやWebサイトなどの情報を明記しましょう。

すると、そのコンテンツが信頼できるものであることを証明できる上、Webサイトの権威性や信頼性を高めることにもつながります。

<監修者・著者情報の例>

内部リンク設置する

Webサイト内のコンテンツを相互につなぐ内部リンクを適切に設置することで、クローラーの回遊性が高まり、サイトの情報を検索エンジンに適切に伝えることができます。

また、内部リンクは、ユーザーがサイト内の興味のあるコンテンツを回遊しやすくする効果もあります。

関連するコンテンツ同士を内部リンクでつなぐことで、ユーザーがサイト内のコンテンツを複数閲覧すると、滞在時間が長くなり、結果的に検索エンジンからの評価向上が期待できるでしょう。

内部リンクを適切に設定する方法については、次の記事をご覧ください。

<参考記事>

内部リンクとは?メリットやSEOに効果的な設置の仕方を解説

公開後も見直しを行う

コンテンツの公開後も定期的に内容を見直し、ユーザーの検索意図を満たしつつ情報をアップデートすることが検索順位の向上には不可欠です。

過去に公開したコンテンツの情報が時間の経過とともに古くなったり、ユーザーの検索ニーズが変化して検索順位が変動したりするケースは少なくありません。

検索アルゴリズムや競合環境も常に変化しているため、検索順位の変動を注視し、都度タイトルやメタディスクリプションの変更、コンテンツのリライトといった見直しを行いましょう。

<参考記事>

【改善事例つき】SEOのリライトとは?やり方と検索順位を上げるコツを解説

Google検索上位を獲得するためにはテクニカルSEOも必要

Google検索で上位を獲得するには、これまで紹介したコンテンツSEOに加え、テクニカルSEOに取り組むことも同様に重要です。

続いて、上位表示のために取り組むべきテクニカルSEO施策を紹介します。

<検索上位を目指すために取り組むべきテクニカルSEO>

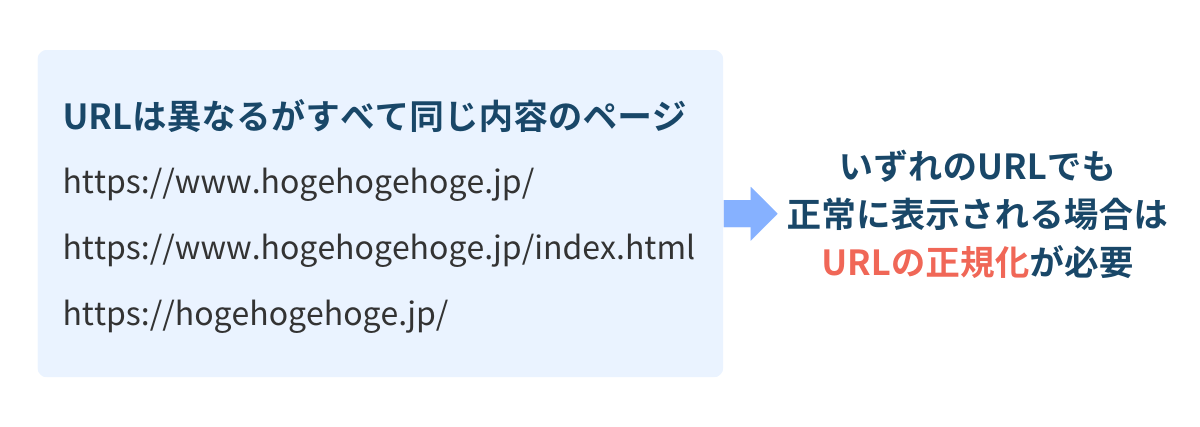

URLの正規化

URLの正規化とは、Webサイト内で重複した内容や類似したページがある場合に、どのページを検索エンジンに評価させるかを示す施策です。

例えば、同じページなのにもかかわらず、URLの「www.」や末尾の「index.html」があったりなかったりしても、各々のURLでコンテンツが正常に表示される場合、検索エンジンはそれらを別のページだと認識します。

<URLの正規化が必要な例>

ほかにも、パラメータを入れたURLを生成している場合も同じことがいえます。

URLの正規化を行わないと、検索エンジンが意図しないURLを正規として評価したり、重複コンテンツとみなされたりして、結果的にサイト全体の評価が下がる可能性があります。

URLの正規化を適切に行うことで検索エンジンの評価を一本化し、検索順位の向上につなげましょう。

URLの正規化の方法については、次の記事で紹介しています。

<参考記事>

URL正規化とは?よく見る正規化されていないパターンとその対処法について

WebサイトのSSL認証

Webサイトにおける通信を暗号化し、改ざんや盗聴を防ぐためのセキュリティ機能を、SSL認証といいます。

これは、運営者の身元を確認できる「実在証明書」の意味も含まれます。

Googleは公式に「SSL化されたWebサイトをランキング評価で優遇する」と明言しており、SSL認証に対応していないサイトが検索順位を上げるのは困難です。

また、SSL化されていないサイトは、ユーザーがアクセスするタイミングで「この接続ではプライバシーが保護されません」などの警告が表示されるため、不安に感じたユーザーはアクセスしない可能性がかなり高いといえるでしょう。

よって、SSL認証はSEOの観点からだけでなく、ユーザーの信頼を得るためにも必要ですので、早急に対応してください。

<参考記事>

SSL証明書(SSL化)とSEOの効果とは

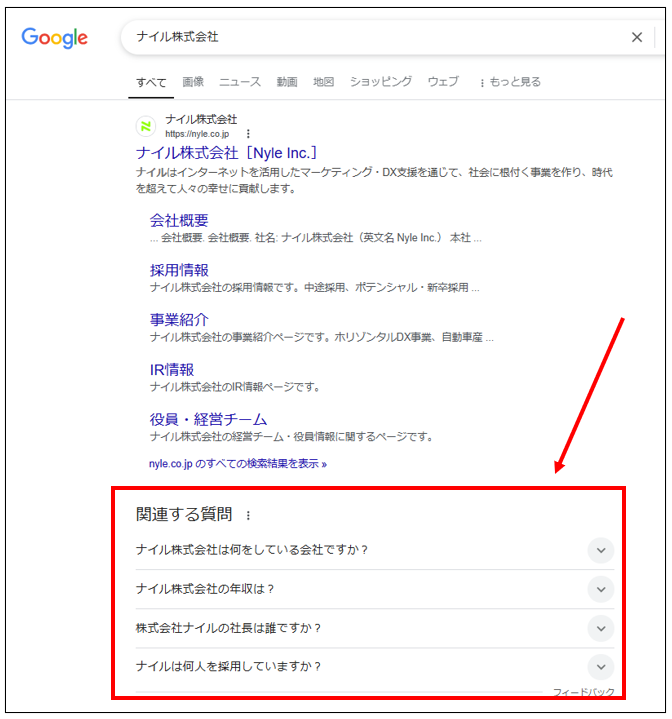

構造化データのマークアップ

構造化データのマークアップとは、検索エンジンのクローラーがWebサイトの内容を理解しやすくするために、HTMLに特定のタグやコードを追加する作業のこと。

これにより、検索エンジンはページ内容を正確に把握することができ、検索結果に反映しやすくなります。

また、構造化データによって、検索結果において詳しい会社情報や星評価、価格情報、イベント情報などが表示されるリッチリザルトが生成される可能性があります。

リッチリザルトが表示されると、検索結果の中で目立つようになるため、クリック率の向上も期待できるでしょう。

<リッチリザルトの例>

構造化データのマークアップを設定する方法については、次の記事で紹介しています。

<参考記事>

構造化データのマークアップとは?知っておくべき10種類や設定方法をプロが解説

パンくずリストを設置する

パンくずリストとは、Webサイトの階層構造を示すナビゲーション要素で、ユーザーや検索エンジンのクローラーに「今どの位置のページを閲覧しているか」をわかりやすく伝えるもの。

パンくずリストを設置することにより、ユーザーの利便性向上やクローラーの巡回効率が上がり、結果として検索順位の向上が期待できるでしょう。

<参考記事>

【基本】パンくずリストとは?メリットや種類、SEO効果について解説

XMLサイトマップを作成する

Webサイト全体のページやコンテンツを、地図のように視覚化したり、目次のようにリスト化したりして、わかりやすく見せるためのWebサイト構成図を「サイトマップ」といいます。

その中でも、検索エンジンにクロールしてほしい、重要なページを伝えることを目的にしたファイルがXMLサイトマップです。

これを作成することによって、重要なページや新規で制作したページ、更新したページなどへのクロールを促進できます。

特に、内部リンクがほとんどないページや、画像・動画へのクロールを促したい場合は、XMLサイトマップを設置することをおすすめします。

XMLサイトマップの作成方法については、次の記事をご覧ください。

<参考記事>

サイトマップとは?2種類それぞれの作成法やSEO効果を解説

モバイルフレンドリーへの対応

モバイルフレンドリーとは、スマートフォンのような携帯端末でWebサイトを閲覧する際に、快適な体験をもたらすように設計することを指します。

Googleが挙げているモバイルフレンドリーの基準は、次のとおりです。

<Googleが掲げるモバイルフレンドリーの基準>

- 携帯端末において一般的ではないソフトウェア(Flashなど)を使用していないこと

- ズームしなくても判読できるテキストを使用していること

- ユーザーが横にスクロールしたりズームしたりする必要がないよう、コンテンツのサイズが画面のサイズと一致していること

- 目的のリンクを簡単にタップできるよう、それぞれのリンクが十分に離れた状態で配置されていること

Googleはモバイルファーストインデックスを採用しており、検索結果の評価をモバイル版のWebサイトを基準に行います。

モバイルフレンドリーでないサイトは、ユーザー体験が劣るとみなされ、検索順位に悪影響を及ぼす可能性があるため、早めの対応が必要です。

<参考記事>

【SEO対策】モバイルフレンドリーとは?自サイトの確認方法を解説

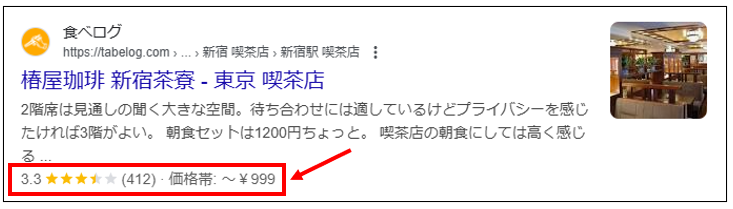

コアウェブバイタルの改善

Googleが発表した3つのUX指標を「コアウェブバイタル」といい、検索結果の順位を決める要素のひとつといわれています。

<コアウェブバイタルの指標>

- LCP:Webサイトにおけるページの表示速度や読み込み時間に対する指標

- CLS:Webページを表示した際に生じるレイアウトの崩れを示す指標

- INP:Webページの応答性を示す指標

いずれの指標も、検索順位への影響だけでなくユーザーの満足度にも直結しますので、自サイトを快適に利用してもらい、離脱を防ぐためにも必ず対策を取りましょう。

なお、コアウェブバイタルの評価を確認する手段や、各指標の改善方法については、下記の記事をご覧ください。

<参考記事>

コアウェブバイタル(Core Web Vitals)とは?SEOへの影響と対策

alt属性の設置

alt属性とは、画像の代替テキストを指定するHTMLタグのこと。

画像が表示されない場合にテキストを表示したり、音声読み上げ機能ではテキストで読み上げしたりするほか、検索エンジンが画像を理解する際の手がかりにもなります。

Googleの画像認識における精度は上がっていますが、まだ画像の内容を完全に理解するには至っていません。

そこで、画像にalt属性を設定することで、クローラーが画像の内容を把握しやすくする効果が期待できます。

<参考記事>

alt属性とは?SEOに効果的な書き方や設定・確認方法を解説

Google検索順位の改善によって、流入数が増加した事例

続いて、ナイルの支援によって検索順位が改善し、流入数の増加に成功した事例を紹介します。

<ナイルに支援によって検索順位が改善した成功事例>

「MA」で検索順位が1位に!外資ITならではの「制約」の中で結果を出すSEO施策│アドビ株式会社

アドビ株式会社「Adobe Marketo Engage(マルケト)」

アドビ株式会社は、MAツール「Adobe Marketo Engage」の日本語サイトでSEO施策に取り組み、検索順位の向上に成功しています。

以前は、主にオフラインのイベントやデジタル広告を活用してリードを獲得していた同社ですが、イベントが開催されない期間はリードが減少するという課題がありました。

そこで、継続的にリードを獲得する仕組みを構築するために、まず3ヵ月かけてサイト分析と競合キーワードの調査を実施。

その上で、効果が大きく、実装の難易度が低い施策から優先的に取り組みました。

具体的には、ビッグキーワードでの順位獲得を狙った記事の制作や、ページ内の回遊率を向上させる内部リンクの追加などを行っています。

これらの施策により、「MA」をはじめとするビッグキーワードで検索上位を獲得し、SEOでのリード獲得数は約150%、SEO経由の商談件数も130%と大幅に向上しました。

詳しい施策内容は、下記の事例インタビューをご覧ください。

直近1年で流入数が2倍に成長!オウンドメディアのコンテンツ支援事例|三菱UFJニコス株式会社

三菱UFJニコス株式会社「mycard」

三菱UFJニコス株式会社では、検索流入の獲得に特化した戦略を講じたことで、直近1年間でオウンドメディアへの流入数を2倍に増やすことに成功しています。

従来は流入増とコンバージョンの両方を追求していたために、キーワード選定の軸が明確に定まらないという課題がありました。

そこで、ナイルでは流入獲得に集中する方針に戦略を見直し、ご支援を行っています。

具体的な取り組みとしては、毎月10個ほど新たなキーワードを選定し、メインターゲットである20代・30代のユーザーが関心を持つ可能性が高いテーマの記事を制作。

ただし、「mycard」がメディアとしてカバーできる領域を探り、キーワードの幅を広げるために、5本に1本の割合で「検索上位を取れるか取れないか五分五分のキーワード」での対策にも挑戦しました。

こうした戦略的なキーワード選定を行うことで、SEO効果を最大化させることに成功し、流入数は前年比140%以上増加。

メディア立ち上げ3年目から4年目にかけて約2倍の成長を達成できています。

詳しい施策内容は、下記の事例インタビューをご覧ください。

ローンチから2年で月100万セッションを達成、オウンドメディア戦略策定〜コンテンツ支援事例|株式会社トライアルカンパニー

株式会社トライアルカンパニー「トライアルマガジン」

ナイルでは、全国に200店舗以上を展開中のスーパー「トライアル」を運営する、株式会社トライアルカンパニーのオウンドメディアの立ち上げ(戦略策定)からコンテンツ制作支援を行っています。

メディアの立ち上げに際して、すでにトライアルを利用しているユーザーと、名前は知っているけど来店したことがないユーザーを対象にヒアリング調査を実施。

トライアルの強みや課題、ユーザーの買い物動向や日常生活での課題を洗い出しました。

さらに競合調査も併せて行い、オウンドメディアの目的やコンセプトを策定。

トライアルの強みに魅力を感じてもらえるであろうユーザーのニーズを把握し、それに基づいたコンテンツ戦略を立案しました。

また、メディアの立ち上げ後は、コンテンツ制作をする中で、競合が多い食関連のジャンルでも、ターゲットとの相性が良く、かつ検索上位を目指せる「勝ち筋」のキーワード群を見つけることを意識して取り組んでいます。

勝ち筋のキーワード群を見つけ、そこを集中して対策することで、検索上位を獲得するコンテンツが増加。

ローンチから2年で月間100万セッションを達成するという目覚ましい成長を遂げました。

さらに、メディアの運営を通じて、それまで店舗ではリーチできていなかった20代~40代の層にアプローチすることができるようになったことも成果のひとつです。

詳しい施策内容は、下記の事例インタビューをご覧ください。

コンテンツSEO強化で検索上位を獲得!流入数が前年比700%超に│三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社「見守るクルマの保険」

三井住友海上火災保険株式会社では、コンテンツSEOの強化において、検索ボリュームが小さいキーワードを積み上げる戦略ではなく、あえて検索ボリュームの大きい王道のキーワードに対策を集中しています。

この方針のもと、潜在層から顕在層までを網羅するキーワードリストを作成し、狙うべきキーワードを明確化しました。

記事制作では、金融商品の紹介記事として遵守すべき表記ルールを守りながらも、ユーザーに伝わりやすい表現を追求。

わかりやすく正確な情報提供を重視し、質の高い記事を制作していきました。

こうした取り組みにより、多くの記事で検索上位を獲得し、検索流入数は前年比700%以上と大幅に成長しています。

詳しい施策内容は、下記の事例インタビューをご覧ください。

Google検索で上位表示できない理由

現状、Google検索で上位表示が実現できていない場合、いくつかの理由が考えられます。

主な理由を見ていきましょう。

<Google検索で上位表示できない理由>

サイトがペナルティを受けている

Googleからガイドラインに違反していると判断された場合、Webサイトやページがペナルティを受け、検索順位が大きく下がることがあります。

ペナルティとは、手動ペナルティと自動ペナルティの2種類があります。

手動ペナルティの場合、Googleから通知が届くため、違反箇所を特定して改善することが可能です。

一方、自動ペナルティの場合はGoogleから通知がないため、検索順位が短期間のうちに大きく低下した際には自動ペナルティを疑う必要があります。

この場合、Googleガイドラインをあらためて確認し、違反要素がないか慎重にチェックしましょう。

ペナルティを受けていると判断できる場合は、速やかに原因を特定し、改善をはかってください。

ペナルティの確認方法や解除の仕方については、下記の記事で詳しく紹介しています。

<参考記事>

SEO対策のやりすぎも対象に?ペナルティのチェック・解除方法と原因を解説

ページエクスペリエンスに問題がある

ページエクスペリエンスとは、ユーザーがWebページを訪れた際の使いやすさを評価する指標のこと。

例えば、画像サイズが大きくて読み込み速度が遅かったり、モバイルフレンドリーなUI設計になっていなかったりすると、ユーザーの満足度が低下し、結果として検索順位にも悪影響を及ぼします。

そのため、ユーザーの視点に立って、ページの操作性や視認性、快適性に問題がないかを確認しましょう。

その際は、Webサイトの運営担当者だけで判断するのではなく、他部門の従業員や実際のユーザーからフィードバックをもらうことが効果的です。

ユーザーの視点を取り入れることで、より良いページエクスペリエンスを提供でき、検索順位の改善につながるでしょう。

品質の低いコンテンツにnoindex設定をしていない

Googleのクローラーによるインデックスを避けるためのHTMLタグを、noindexといいます。

noindexの設定を行うことで、情報量が少ないページやエラーページ、流入数が極端に少ないページなど、検索エンジンに登録させたくないWebページを除外することが可能。

適切にnoindex設定を行うことで、クローラーの巡回効率を良くし、重要なコンテンツの評価を高めることが期待できます。

noindexの設定方法などについては、下記の記事をご覧ください。

<参考記事>

noindexとは?noindexタグの書き方や注意点について

重複コンテンツがあるとみなされている

重複コンテンツとは、同じ内容を持つ複数のURLが存在する場合や、ほぼ同じ情報が複数のページに分散して掲載されている状態のこと。

重複コンテンツそのものが直接的に検索エンジンからの評価を下げるわけではありませんが、重複していることでページの評価が分散することが問題になってきます。

このような状況では、重複しているページを1つに集約し、特定のページを正規ページとしてGoogleに評価してもらう必要があります。

「URLの正規化」でも解説したとおり、適切に正規化を行うことで、評価を一つのページに集中させ、検索順位の向上を図ることができるでしょう。

URLの正規化の方法については、次の記事をご覧ください。

<参考記事>

URL正規化とは?よく見る正規化されていないパターンとその対処法について

検索上位を目指すための分析に役立つツール

Googleで検索上位を目指すためには、分析ツールを効果的に活用しましょう。

ここでは、SEOに必須のツールを紹介します。

検索上位を目指すために活用したい分析ツール>

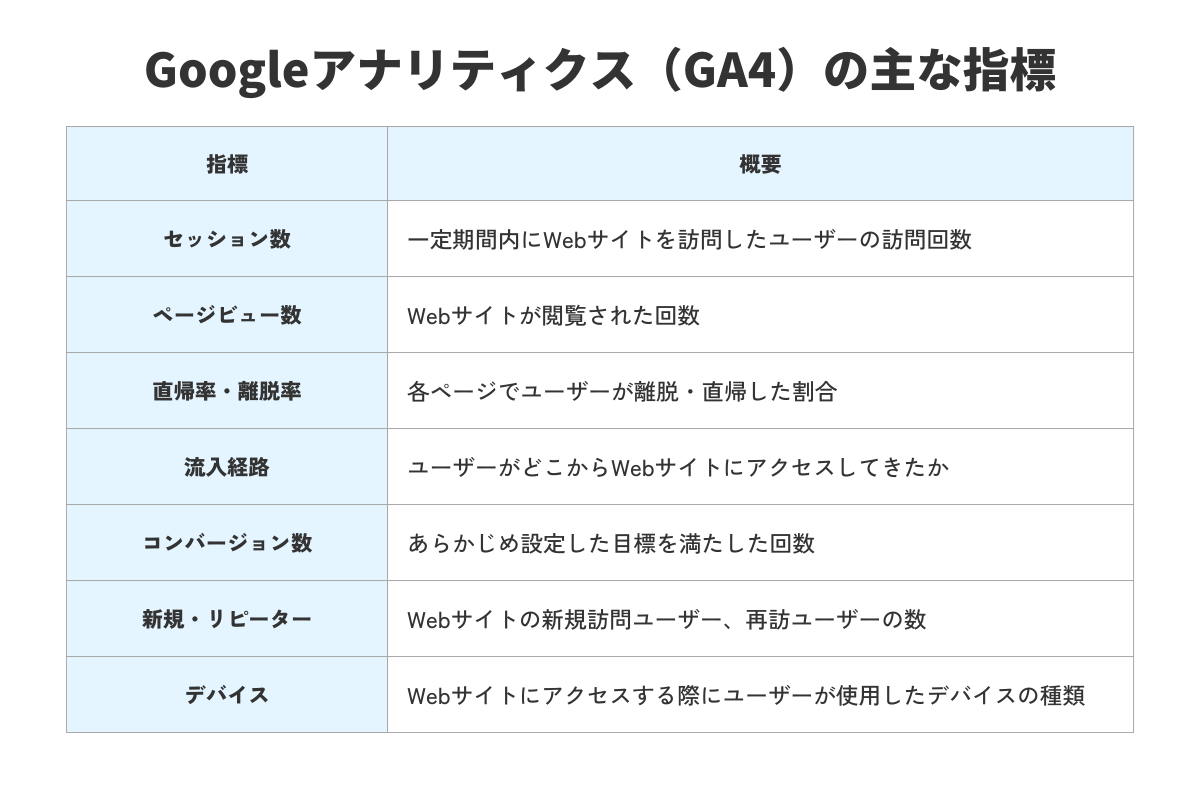

Googleアナリティクス(GA4)

Googleアナリティクス(GA4)は、Googleが提供するアクセス解析ツールです。

このツールを活用することで、流入元のキーワードやユーザーの行動パターンなどを把握できます。

GA4では、主に下記のような指標を確認できます。

GA4では、ほかにもさまざまなシーンにおける指標を確認することができるため、Webサイトのパフォーマンスを詳細に把握し、改善ポイントを特定することができます。

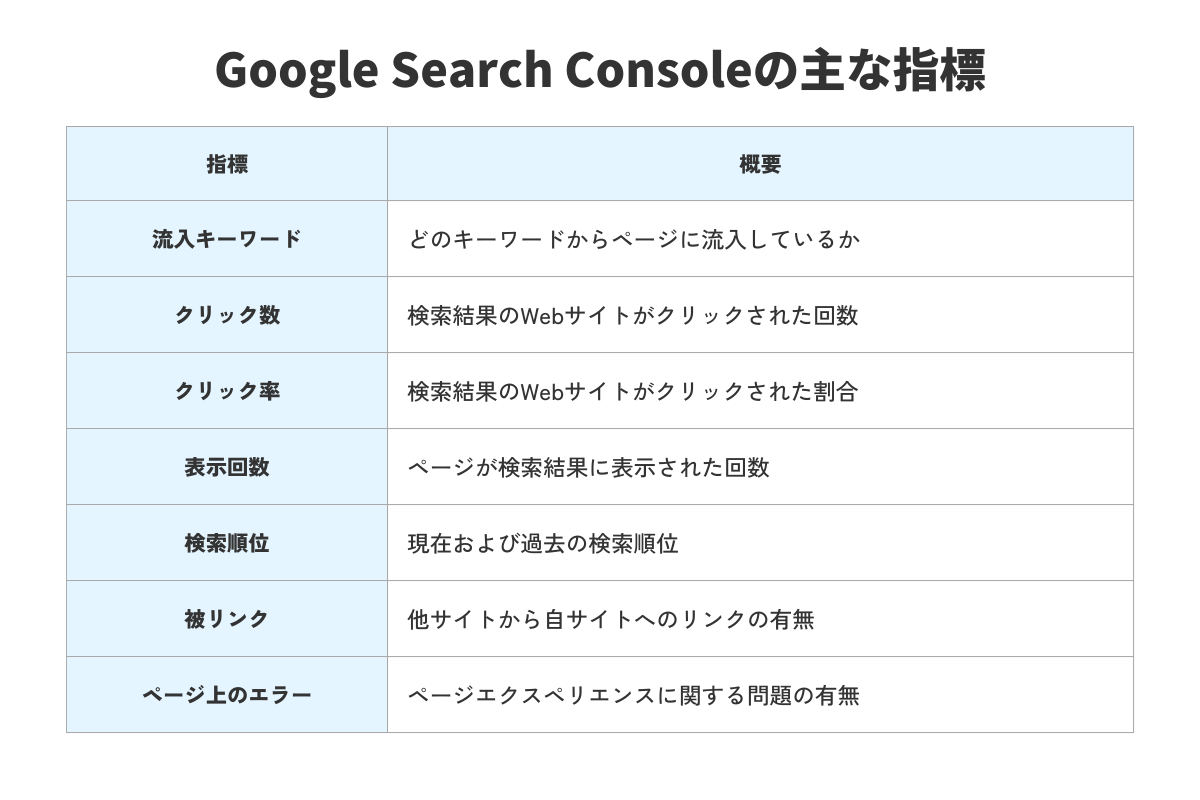

Google Search Console

Google Search Consoleは、Webサイトの効果測定や検索パフォーマンスの分析に役立つツールです。

次のような指標を確認することで、検索上位を実現するために必要なSEOの改善点や課題を発見できます。

<Google Search Consoleの主な指標>

<参考記事>

【使い方解説】Googleサーチコンソールとは?9つの機能と活用方法

Keywordmap

Keywordmapは、キーワード選定や競合サイトの分析をサポートするツールで、多く検索されているキーワードや各キーワードの流入状況の調査が可能。

さらに、競合サイトの戦略分析や、検索上位ページの共起語を抽出することもできます。

Keywordmapは有料ツールですが、無料で利用できるGoogleアナリティクスやGoogle Search Consoleを組み合わせて活用することで、SEO施策をさらに効果的に進められるでしょう。

<参考記事>

【初心者向け】サイト分析で見るべき5項目!やり方やおすすめツールも紹介

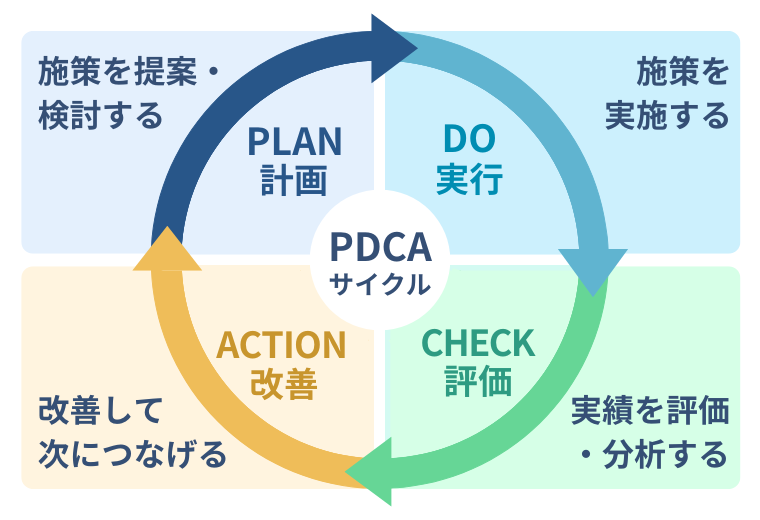

Google検索の順位はどれくらいで上がる?PDCAの回し方

SEOは即効性のある施策ではなく、成果が出るまでにある程度の時間がかかるものであることを理解して、取り組む必要があります。

Googleは、SEOに着手してから成果が出るまでには、通常4ヵ月から1年程度かかると明言しています。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は4か月から1年かかります。

引用:SEO業者(代理店、コンサルタント)とは - Google 検索セントラル ブログ

また、継続的にWebサイトを成長させるためには、下図のPDCA(PLAN・DO・ACTION・CHECK)サイクルを回しながら施策を進めることが大切です。

それぞれについて、具体的に解説しましょう。

<PDCAの回し方>

PLAN(計画)

SEO施策の計画段階では、目的を明確にした上で具体的なアプローチを設計しましょう。

ターゲットとするユーザー層やビジネス目標を正確に把握することで、施策全体の方向性が定まります。

<SEOの計画で必要な要素>

- キーワード選定:ターゲットとする検索キーワードをリサーチし、優先順位をつける

- コンテンツ要件策定:選定したキーワードに基づき、ユーザーニーズを満たすコンテンツのテーマと構成を考える

- 競合分析:競合サイトの強みや弱みを把握し、独自性を出す戦略を立てる

DO(実行)

計画に基づき、具体的な施策を実行します。

ここでは、計画で立てた目標を着実に形にすることが重要です。

スケジュールを設定し、チーム全体で進捗を共有しながら取り組むと良いでしょう。

<計画に基づいて実行する施策>

- テクニカルSEOの改善(ページ速度向上、モバイルフレンドリーへの対応など)

- コンテンツを制作・公開し、タイトルやメタディスクリプション、内部リンクなどを最適化する

CHECK(評価)

公開したコンテンツや施策の効果を評価します。

評価段階では、計画と実際の結果を比較して、どの施策が成功し、どこに改善の余地があるかを明確にしましょう。

定期的にデータを見直すことで、新たな課題を早期に把握できるようになります。

<施策効果の具体的な評価方法>

- GoogleアナリティクスやGoogle Search Consoleを活用して、セッション数や検索順位、クリック率などの指標をモニタリングする

- 検索順位や数値の変動を把握し、どの施策が効果を発揮しているかを確認する

<参考記事>

コンテンツの貢献度はどうはかる?見るべきデータや分析方法を解説!

ACT(改善)

次に、評価結果に基づいて必要な改善を行います。

改善は単なる修正作業ではなく、次のPDCAサイクルの「PLAN」に直結する重要なプロセスです。

目標を再設定し、次の施策に活かせる形で進めると効率的でしょう。

<評価結果に基づいた改善方法>

- 順位が上がらない場合:キーワードやタイトルの見直し、内部リンクの強化を検討する

- クリック率が低い場合:タイトルやメタディスクリプションの変更で興味を引きやすくする

- 離脱率が高い場合:コンテンツのリライトやデザインの改善を進める

Google検索で上位表示される良質なWebサイトを作ろう

Google検索で上位表示を目指すには、さまざまな施策を組み合わせ、時間をかけてSEOに取り組む必要があります。

しかし、検索上位表示を達成すれば、新たなユーザーとの接点が生まれ、集客面で大きなメリットを得ることができますので、試行錯誤を繰り返しながら、良質なWebサイトを構築しましょう。

ナイルでは、検索上位を効率的に目指すSEO支援を行っております。

SEOの戦略策定からコンテンツ制作、コンバージョン改善まで、一気通貫でサポートいたしますので、SEOへの取り組みにお悩みがある場合は、ぜひ無料相談からお問い合わせください。

集客・コンバージョン数を増やしたい方へ

関連記事